○対馬市職員服務規程

平成16年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、別に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、担当事務の遂行、職員の勤務、職場環境の整理等について把握し、必要な措置を講じるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。

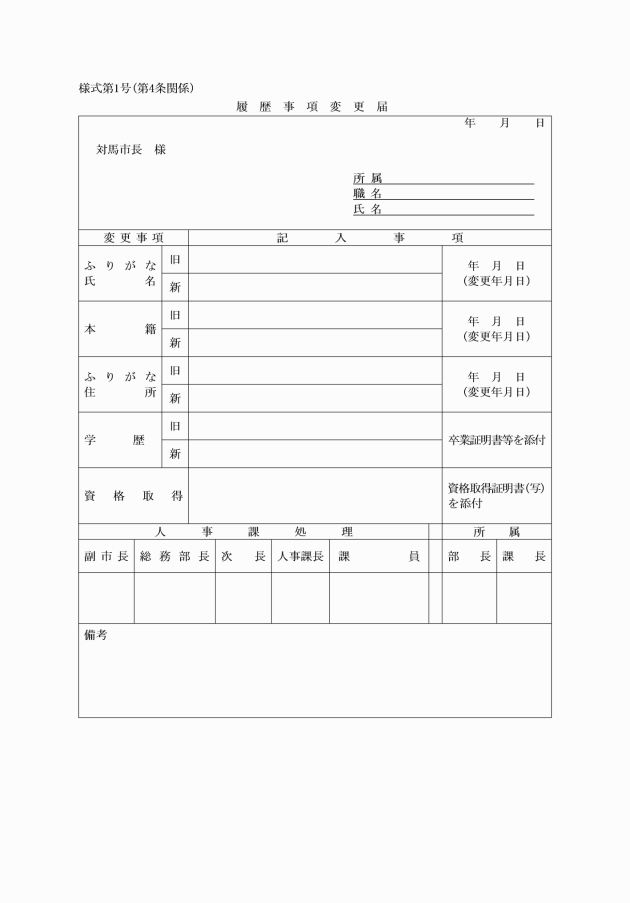

(住所、氏名等の変更)

第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長を経て総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 学歴、免許又は資格に得喪変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められるとき。

(職員証等)

第5条 職員は、常にその身分を明らかにし、公務の適正な執行を保障するため、職員証、き章及び名札を所持しなければならない。

2 職員は、職務の執行に当たり必要があるときには、いつでも職員証を提示しなければならない。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに書換えの手続をとらなければならない。

4 職員は、き章及び名札を職務に従事するときは、常に着用しなければならない。

5 職員証、き章若しくは名札を紛失し、又はき損したときは再貸与願を提出し、再貸与を受けなければならない。この場合、その実費を弁償するものとする。ただし、特別な事由があると認められるときは、弁償を免除することができる。

6 職員は、職員証、き章又は名札を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。

7 職員は、当該身分を失ったときは、遅滞なく職員証、き章及び名札を返納しなければならない。

8 前7項の職員証、き章の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(事故等の報告)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 文書、物品等を忘失し、又はき損したとき。

(2) 公務上の事故又は通勤途上の事故があったとき。

(3) 法律等に違反すると認められる行為をしたとき。

(4) 職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を人事課長に報告しなければならない。

(1) 前項の規定に基づく報告があったとき。

(2) 前項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 火災、盗難その他の災変があったとき。

(4) 職員が死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

(出勤簿の記録)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)に打刻又は出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得たもので公務により出退勤システムに打刻又は出勤簿に押印することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により出退勤システムに打刻した職員は、退勤又は出張しようとするときは、出退勤システムに打刻しなければならない。

(出勤簿の整理)

第8条 出勤時限が過ぎたときは、主務課長は、各職員の忌引、欠勤、遅刻等を審査し、出勤簿の整理をしなければならない。

(遅参、早退)

第9条 職員は、定刻に遅れて出勤したとき、又は早退しようとするときは、出退勤システムに打刻又は出勤簿に所要事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、公務又は天災事変のため遅参したときは、市長の承認を受けて、所属長により出退勤システム打刻時間の修正又は出勤簿に自ら押印することができる。

(離席の制限)

第10条 職員が執務時間中一時庁外に出る場合は、上司に届け出て承認を受けなければならない。

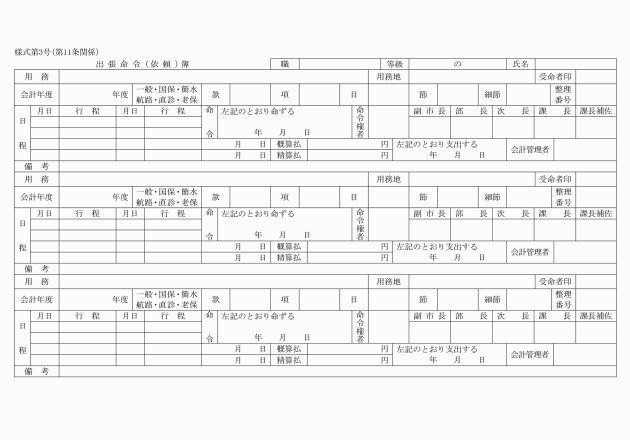

(出張)

第11条 職員は、公務のため出張を必要とするときは、出張命令簿(様式第3号)により事前に決裁を受け、出退勤システムに入力しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の承認を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 病気その他特別の理由により、用務が果たせないとき。

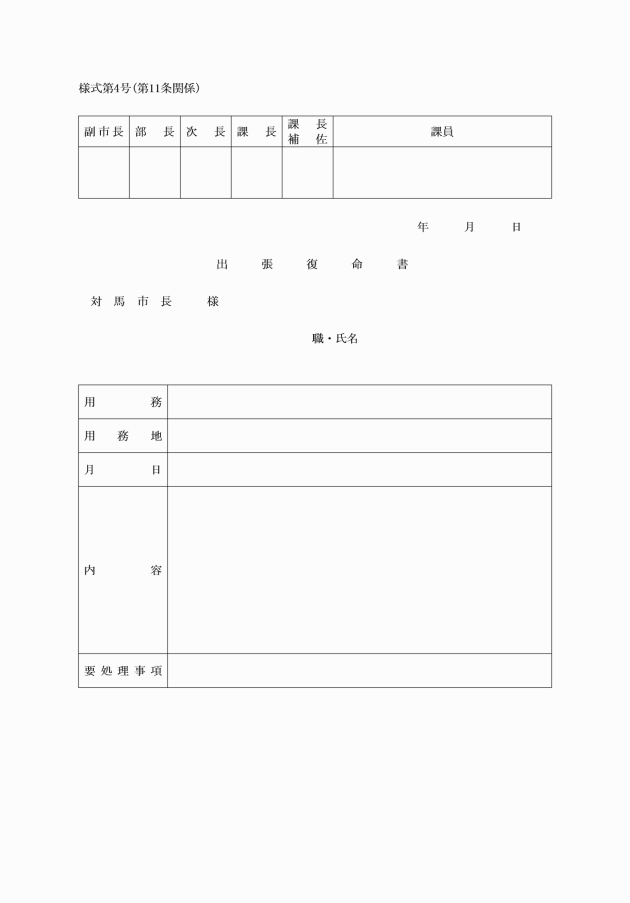

3 出張した者が帰庁したときは、速やかに復命書(様式第4号)を作成し、所属長に提出しなければならない。ただし、その出張が軽易な場合又は上司に随行する場合にあっては、口頭で復命することができる。

(不在中の事務処理)

第12条 職員は、出張又は休暇その他の理由により、執務することができない場合に、相当急を要するもの又は処理未済のものがあるときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぎ、又は適切な処理をする等、事務に支障のないようにしなければならない。

(転任等の場合の着任期間)

第13条 職員は、転任等を命ぜられた場合は、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により転任等を命ぜられた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第14条 転任、退職又は休職を命じられた場合は、その日から3日以内に担任事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定した者に引き継がなければならない。

2 前項の書類に関し、説明書を必要とするものには、説明書を添付しなければならない。

3 上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、引継ぎを口頭で行うことができる。

4 引継ぎを終わったときには、課長以上の者は市長に、その他の者は主務課長に連署をもって届け出なければならない。

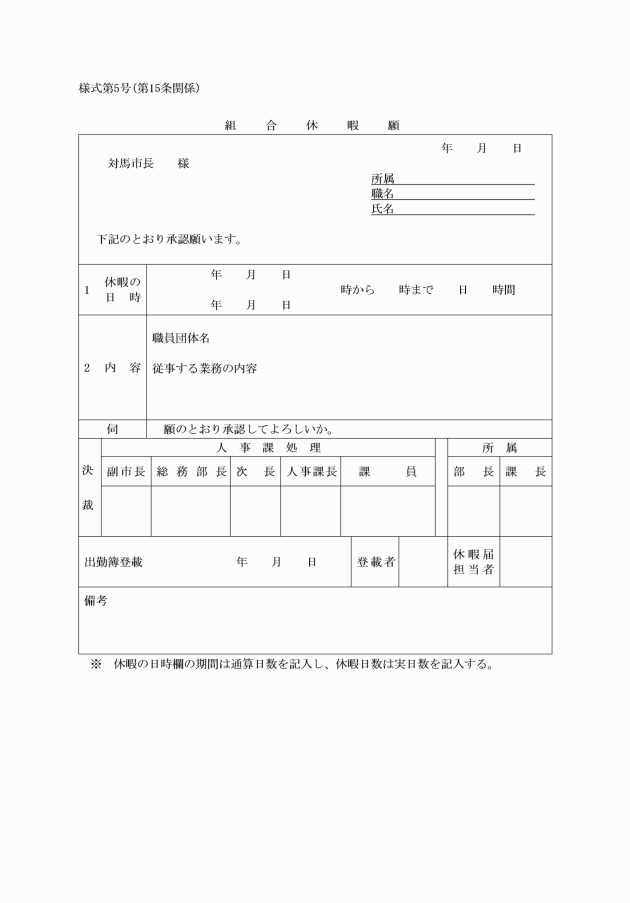

(休暇等の手続)

第15条 職員が、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)に規定する休暇を受けようとするときは、あらかじめ出退勤システムの入力又は所定の休暇願等により、所属長を経て人事課長に願い出なければならない。

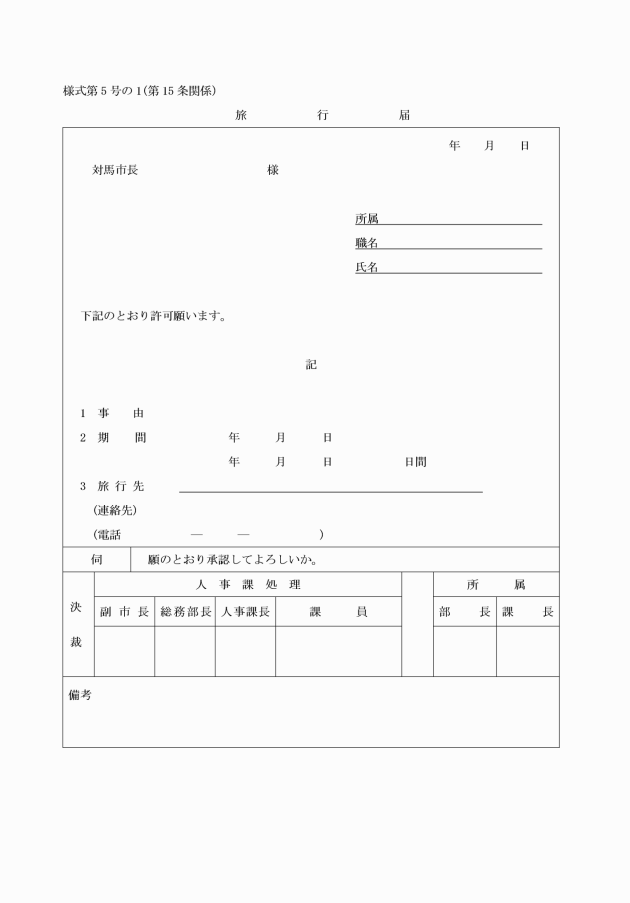

2 職員は、私事のため、5泊以上又は外国に旅行しようとするときは、その事由、期間及び旅行先を記載した書面(様式第5号の1)により、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

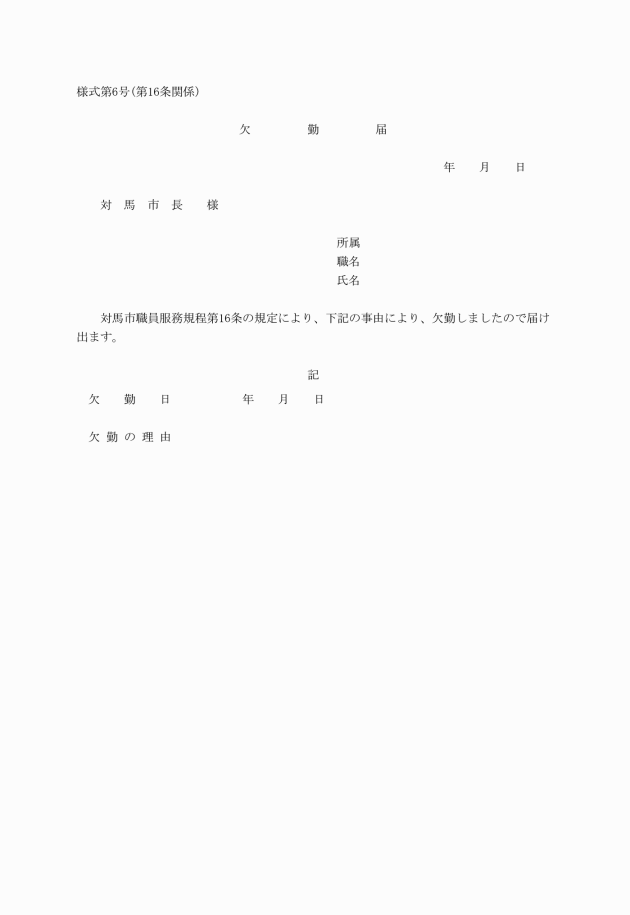

(欠勤)

第16条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外において、勤務しないことをいう。)しようとするとき、又は欠勤したときは、出退勤システムへの入力又は欠勤届(様式第6号)により、所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

(育児休業の手続)

第17条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしようとするとき、又は同法第9条の規定により部分休業をしようとするときは、休業を始めようとする日の1月前までに出退勤システムへの入力又は所定の請求書により承認の請求をしなければならない。また、同法第3条の規定により育児休業の期間を延長しようとするときも同様とする。

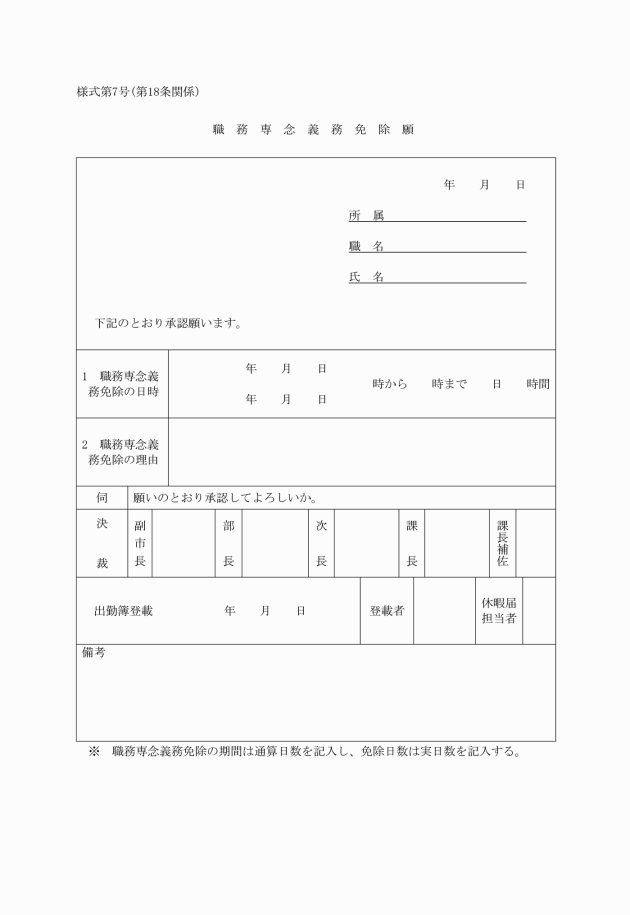

(職務専念義務の免除)

第18条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、出退勤システムへの入力又は職務専念義務免除願(様式第7号)により、免除を受けようとする日の3日前までに所属長を経て人事課長に願い出なければならない。

(秘密を守る義務)

第19条 重要かつ秘密の文書は、上司の許可を受けなければ、庁外の者に示し、又は謄写をさせてはならない。

2 法第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)に許可を受けなければならない。

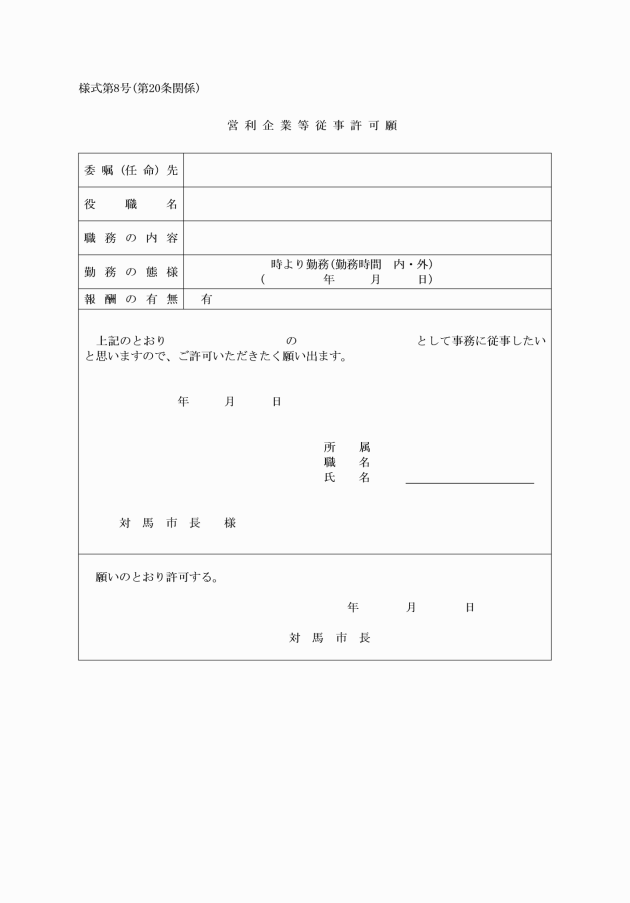

(営利企業等の従事許可願)

第20条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第8号)を、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

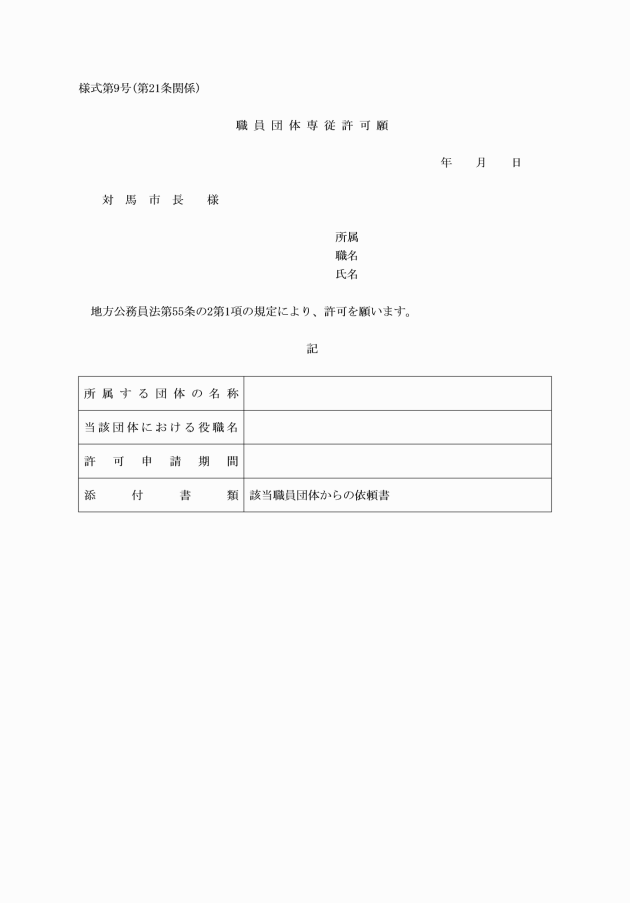

(職員団体専従許可願)

第21条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときは、職員団体専従許可願(様式第9号)に該当職員団体からの依頼書を添付し、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(退職)

第22条 職員は、退職しようとするときは、原則としてその退職しようとする日の1月前までに所属長を経て人事課長に退職願を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(休日及び時間外の勤務命令)

第23条 職員は、所属長の命令があったときは、週休日、休日又は勤務時間外であっても勤務に服さなければならない。

(職場環境の整備)

第24条 職員は、常に職場環境の整備に留意するとともに、盗難及び火災の予防に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第25条 職員は、退庁しようとするときは、その所管する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

(災害時の処置)

第26条 職員は、庁舎、市有財産又はその付近に火災その他の非常災害が発生し、又は発生のおそれを知ったときには、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第27条 火災その他の危険が迫ったときは、各課長は、次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、管守者を定めて監守させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 非常持出の表示がある文書及びその他の物品

(3) 文書簿冊及び図書

(4) 諸機械、器具その他の物品

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の厳原町役場処務規程(昭和38年厳原町規程第2号)、美津島町処務規程(平成5年美津島町規程第11号)、豊玉町処務規程(昭和45年豊玉町訓令第4号)、峰町処務規程(昭和44年峰町規程第1号)、上県町役場処務規程(昭和40年上県町規程第1号)若しくは上対馬町役場処務規則(昭和39年上対馬町規則第8号)又は解散前の対馬総町村組合処務規程(昭和43年対馬総町村組合規程第1号)、対馬南部環境衛生組合処務規程(昭和54年対馬南部環境衛生組合規程第2号)、対馬中部地区清掃一部事務組合処務規則(昭和61年対馬中部地区清掃一部事務組合規則第4号)若しくは対馬北部衛生組合処務規則(昭和51年対馬北部衛生組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成16年10月22日訓令第55号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年5月20日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年5月1日訓令第11―2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成17年6月8日から適用する。

附則(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年7月31日訓令第33号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月1日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月18日訓令第9号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

様式第2号(第7条関係) 略