○対馬市住宅支援給付事業実施要綱

平成26年2月21日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、離職者であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6箇月以上の雇用期間が定められているものをいう。

(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(4) 家賃額 支給対象者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額をいう。ただし、前号の住宅支援給付基準額を上限とする。

(5) 雇用施策による給付等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付をいう。

(6) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても、直ちに就労に結びつきにくい者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力や基礎技能の習得支援等をいう。

(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(実施主体)

第3条 実施主体は、対馬市とする。

(事業の内容)

第4条 本事業の支給対象者の申請に基づき、住宅支援給付を支給するとともに、原則として、住宅確保・就労支援員(以下「支援員」という。)を設置し、就労支援等を実施する。

(支給対象者)

第5条 本事業の支給対象者は、本市に住所を有している者又新たに本市で住居を賃借しようとする者とし、かつ支給申請時に別表のいずれにも該当する者とする。

2 支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた次の各号の就職活動を行うこととする。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、福祉事務所の支援員等による面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。

3 支給対象者は前項に加え、原則として次のいずれかの支援を利用するものとし、利用開始は、住宅支援給付の期間延長の最初の支払いまでとする。ただし、市長が、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘定し、自らの就職活動で就職が可能と判断できる場合は、対象外とする。

(1) 日常・社会生活支援

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業

(支給額及び支給期間等)

第6条 市長は、支給対象者に、次の各号に定めるところにより、手当を支給するものとする。ただし、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅手当基準額以下の家賃のものに限る。

(1) 支給額は、月ごとに家賃額を支給する。ただし、単身世帯において、月の収入が84,000円を超え、84,000円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯において、月の収入が172,000円を超え、172,000円に家賃額を加算した額未満の者については、次に掲げる金額を支給する。

ア 単身世帯 月の収入から84,000円を控除した額と家賃額との差額

イ 3人以上世帯 月の収入から172,000円を控除した額と家賃額との差額

(2) 支給額に100円未満の端数が生じたとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げることとする。

2 住宅手当の支給期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 支給期間は、3箇月間を限度とする。

(3) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始するものとし、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始する。

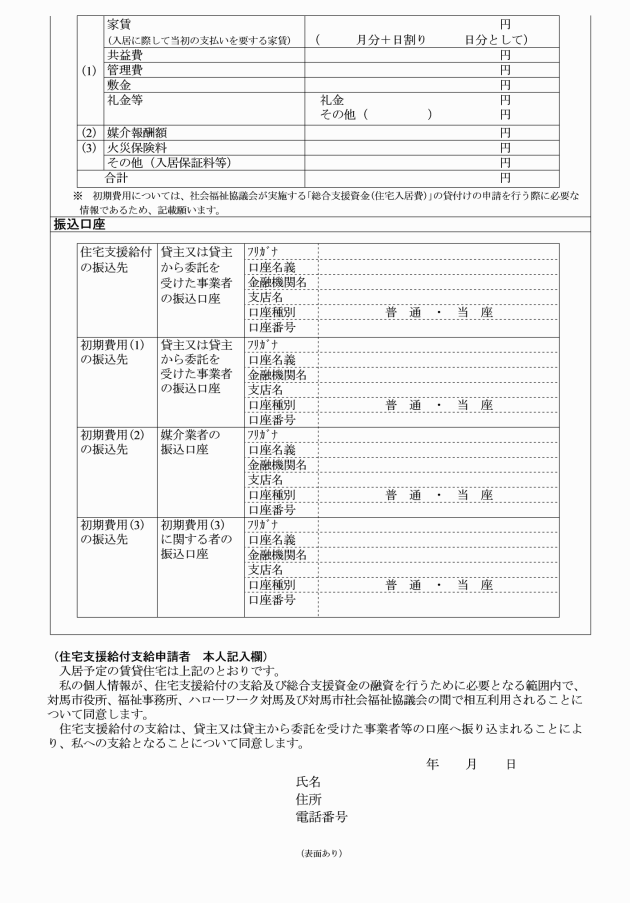

3 住宅手当は、本市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。

4 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。

(関係機関との連携)

第7条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、本事業を円滑に実施するために、支給対象者の状況等について情報共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 所長は、住宅支援給付受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図ることとする。

(支給手続等)

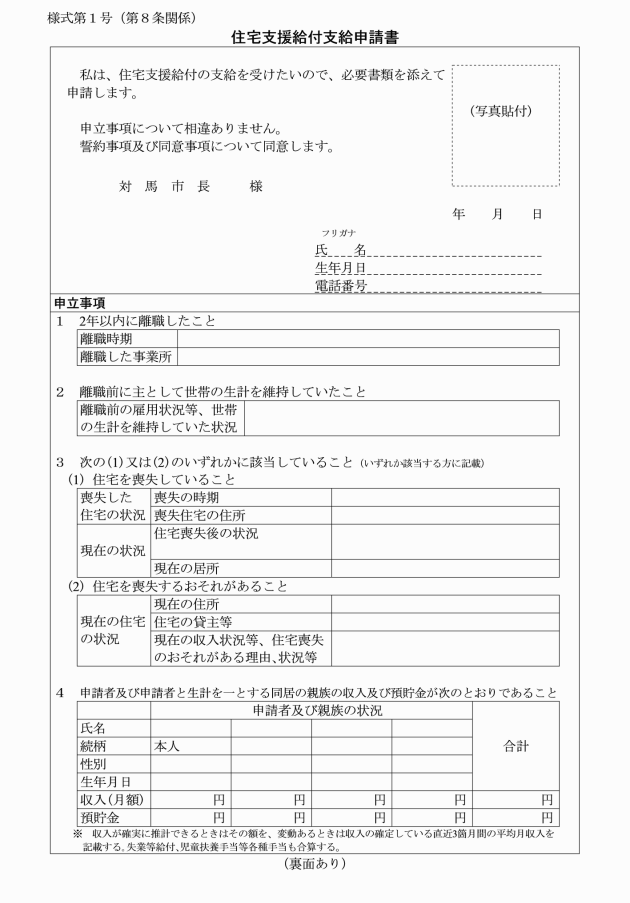

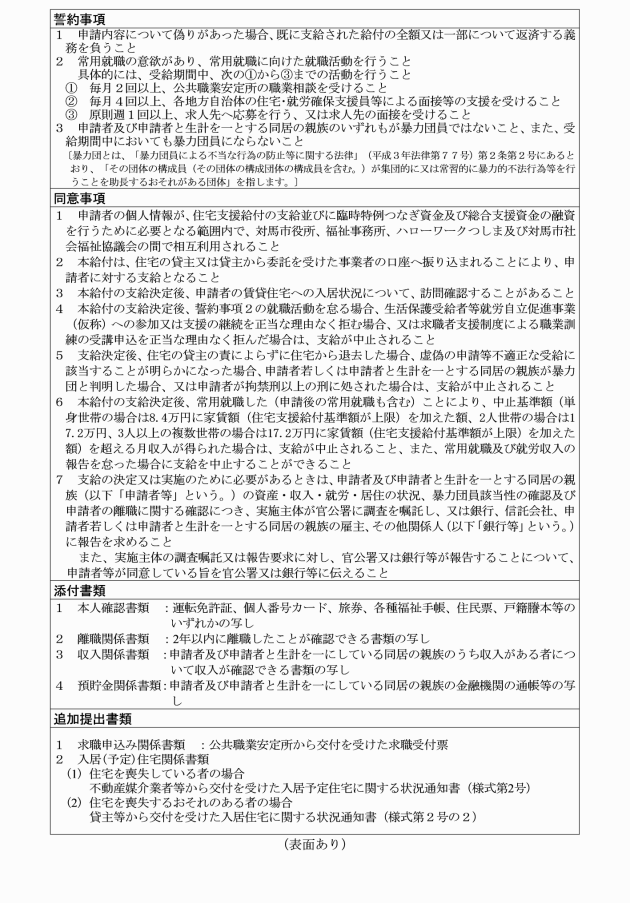

第8条 この事業を利用しようとする者で、住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれのある者の場合は、以下のとおりとする。

(1) 面接相談等

ア 所長は、相談者に対して、本事業の趣旨、概要を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要を説明する。また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言する。

イ 支給希望者に対して、支給対象者の要件、手続きの流れ等を説明する。

(2) 支給申請の受付

ア 所長は、支給希望者に対して、「住宅支援給付支給申請書(様式第1号)」への必要事項の記載等を助言する。

イ 支給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、所長に提出する。

ウ 所長は、次号に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き申請を受け付け、証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示する。

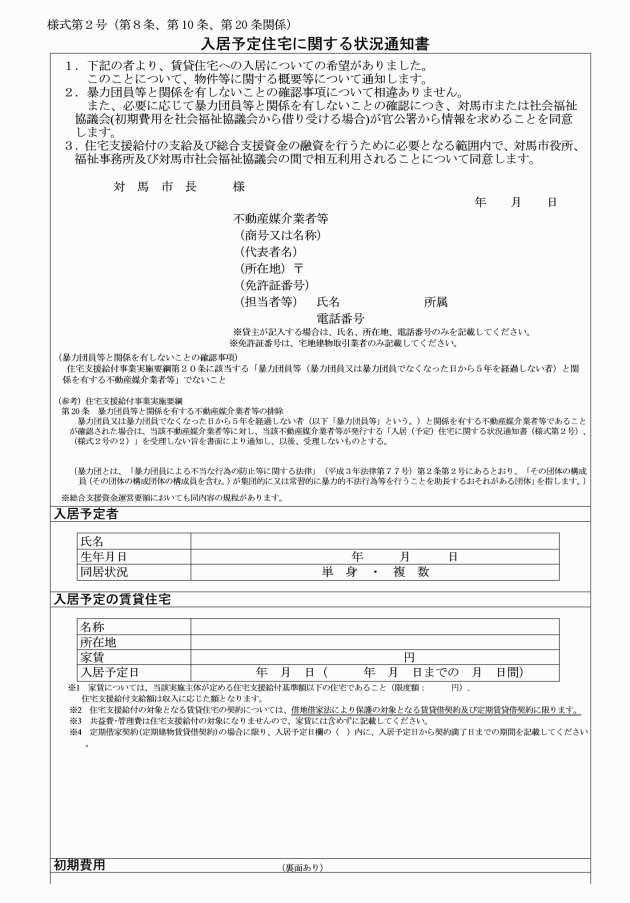

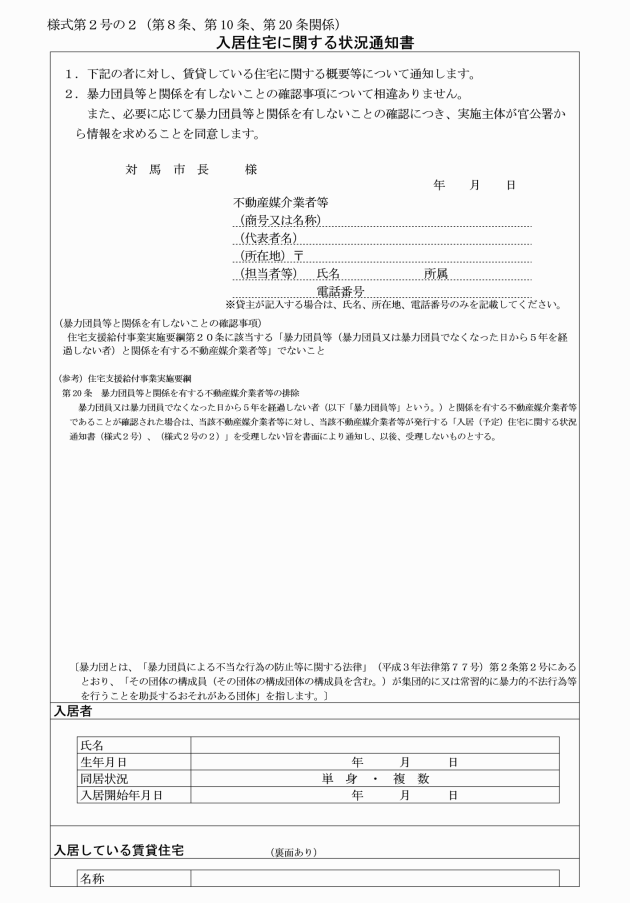

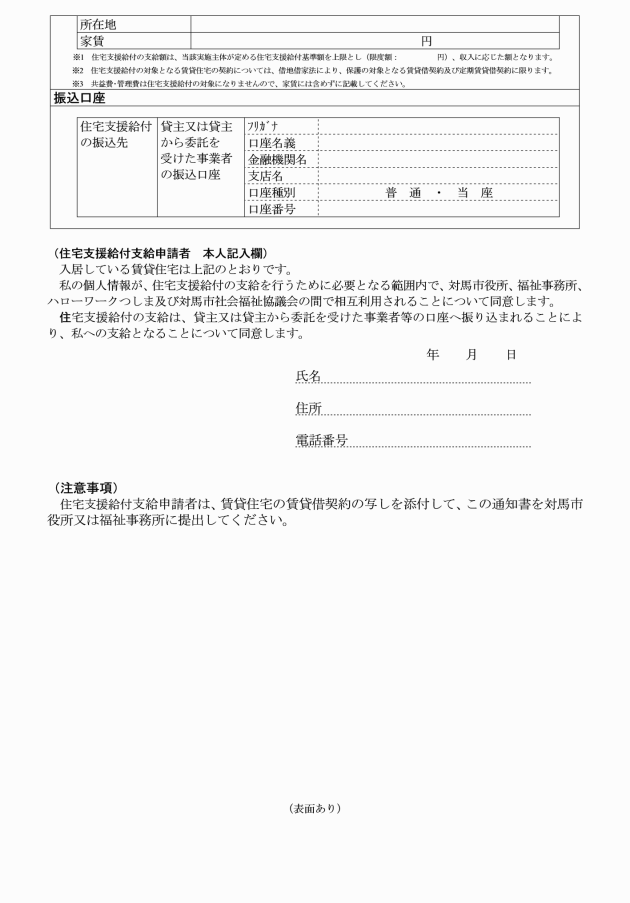

エ 所長は、提出された「住宅支援給付支給申請書(様式第1号)」に受付印を押印し、申請者にその写しを交付するとともに、「入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)」を交付するものとする。

(3) 証拠書類等

申請者が提出する証拠書類等は、次のとおりとする。

ア 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、住民登録証明書及び戸籍謄本等の写しのいずれか

イ 離職関係書類 2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し

ウ 収入関係書類 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者についての収入が確認できる書類の写し

エ 預貯金関係書類 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

(4) 公共職業安定所への求職申込み及び雇用施策による貸付け等利用状況の確認

ア 公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、申込みを指示する。

イ 申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること、及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付し、所長に提出する。

(5) 入居住宅の確保

ア 申請者は、不動産媒介業者等に、第2号エで交付された「住宅支援給付支給申請書(様式第1号)」の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

イ 不動産媒介業者、貸主等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した「入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)、(様式第2号の2)」に必要事項を記載して、申請者に交付する。

ウ 申請者は、交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)、(様式第2号の2)」を所長に提出する。

(審査)

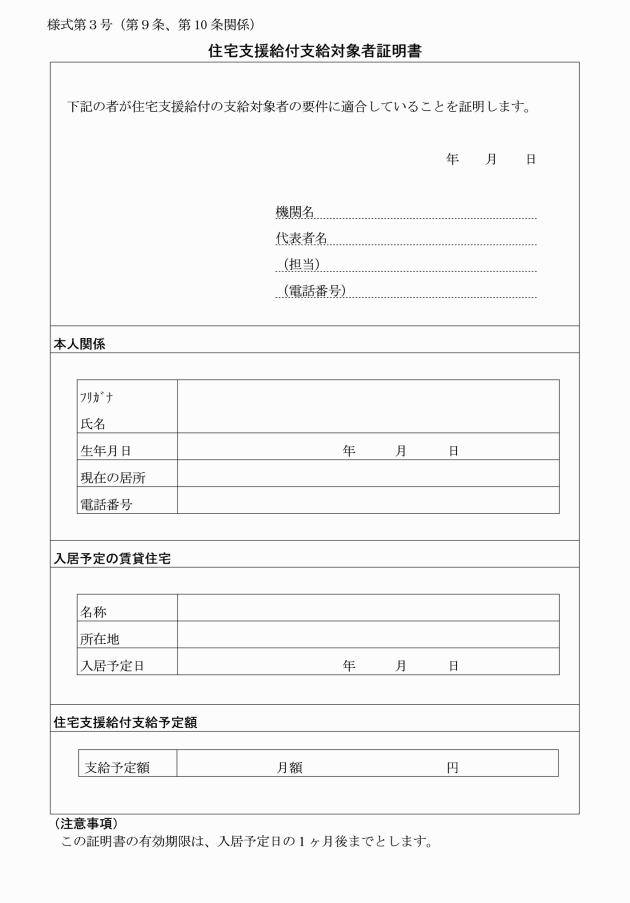

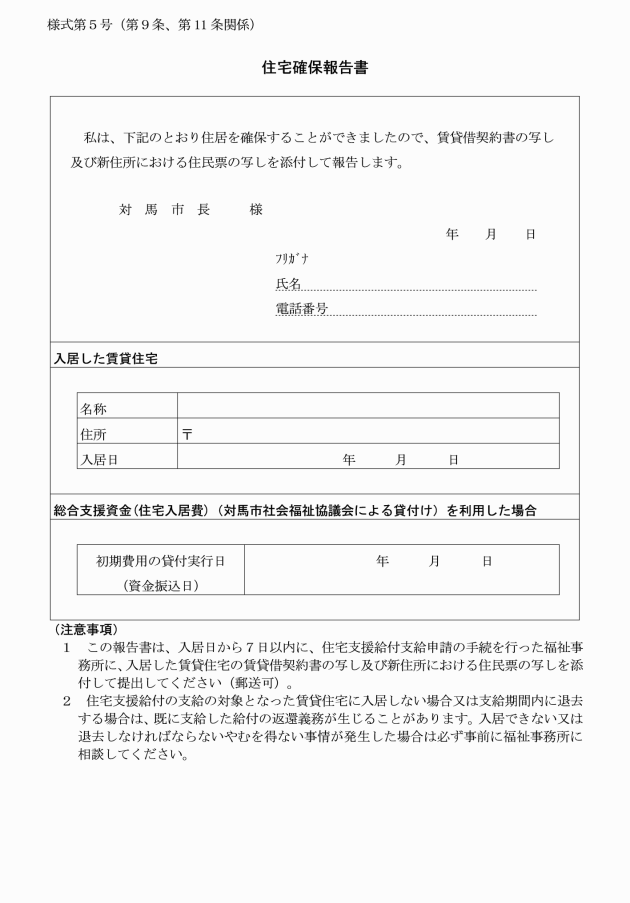

第9条 所長は、提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行い、その結果、申請内容が適正であると判断された申請者に対して、「住宅支援給付支給対象者証明書(様式第3号)」を交付する。あわせて、「住宅確保報告書(様式第5号)」の用紙を配布する。

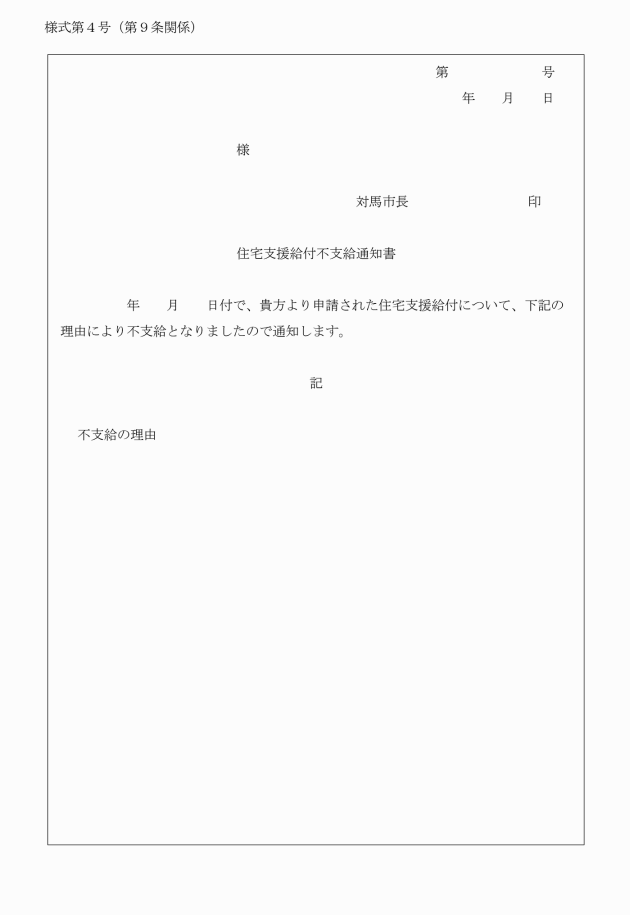

2 所長は、審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対しては、「住宅支援給付不支給通知書(様式第4号)」を交付する。

(支給決定等)

第11条 申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、「住宅確保報告書(様式第5号)」を所長に提出する。

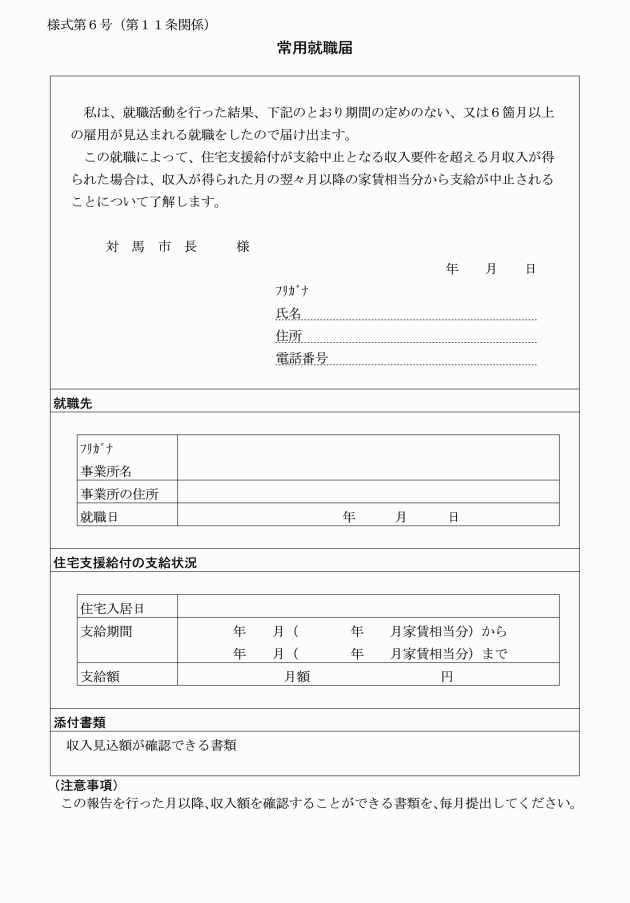

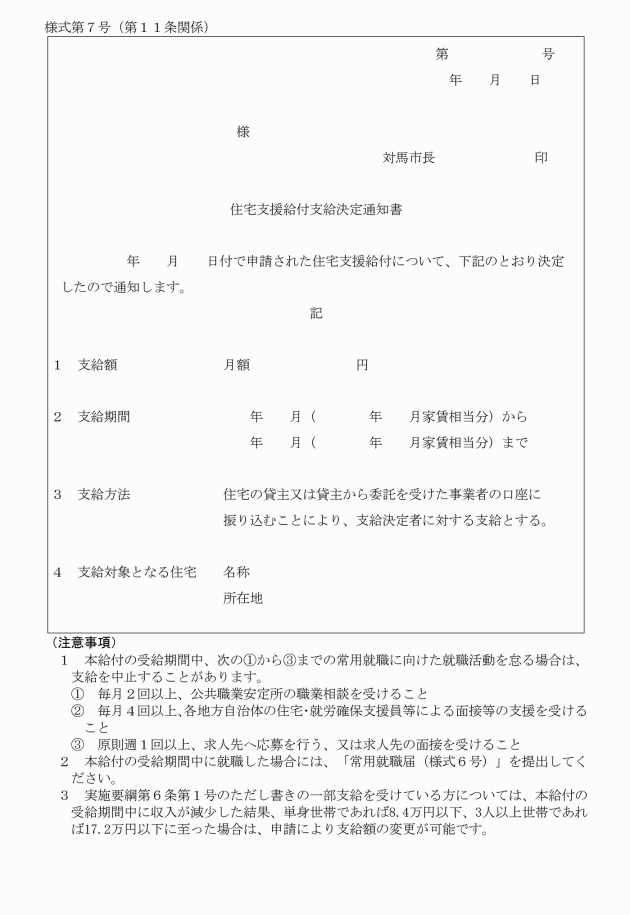

2 所長は「住宅確保報告書(様式第5号)」の提出を受けた後、支給決定を行い、申請者に「住宅支援給付支給決定通知書(様式第7号)」を交付する。あわせて、「常用就職届(様式第6号)」の用紙を配布する。

3 所長は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するものとする。

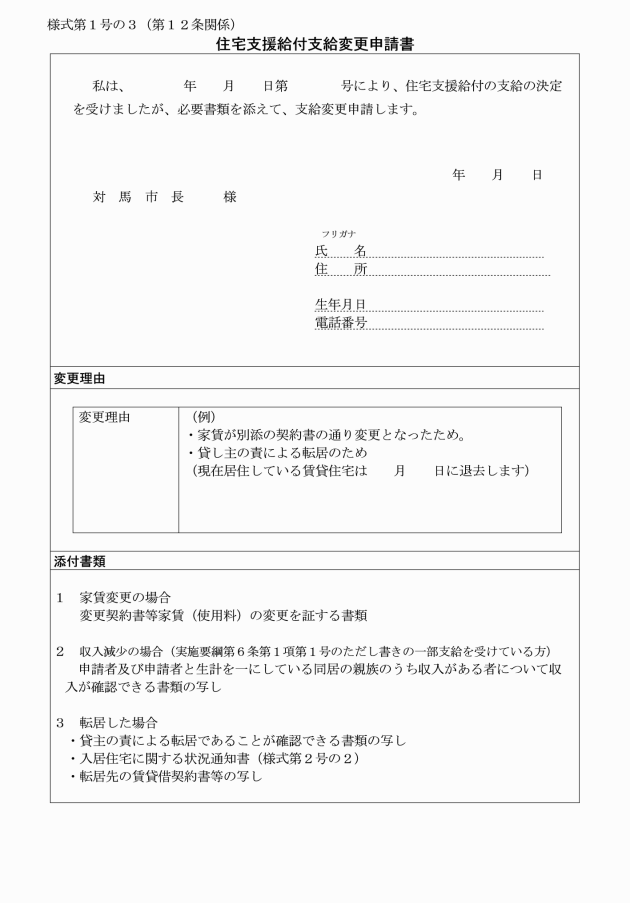

(支給額等の変更)

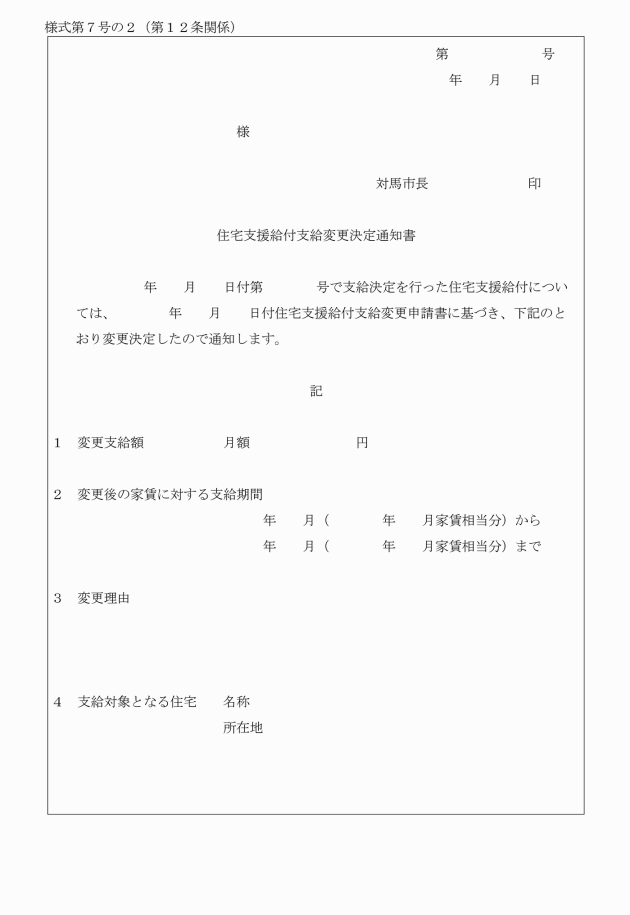

第12条 本給付手当の支給額の変更は、次の各号のとおりとする。

(1) 支給額の変更

ア 住宅支援給付支給対象住宅の家賃が変更された場合

イ 第6条第1項第1号のただし書きにより一部支給が行われている場合において、本給付を受給している期間中に収入が減少した結果、単身世帯であれば84,000円以下、3人以上世帯であれば172,000円以下に至った場合

(2) 手続き等

支給額の変更は、住宅支援給付基準額範囲内で行うこととし、所長は、申請者に対し「住宅支援給付支給変更申請書(様式第1号の3)」を提出させ、「住宅支援給付支給変更決定通知書(様式第7号の2)」を交付したうえで、支給額を変更する。

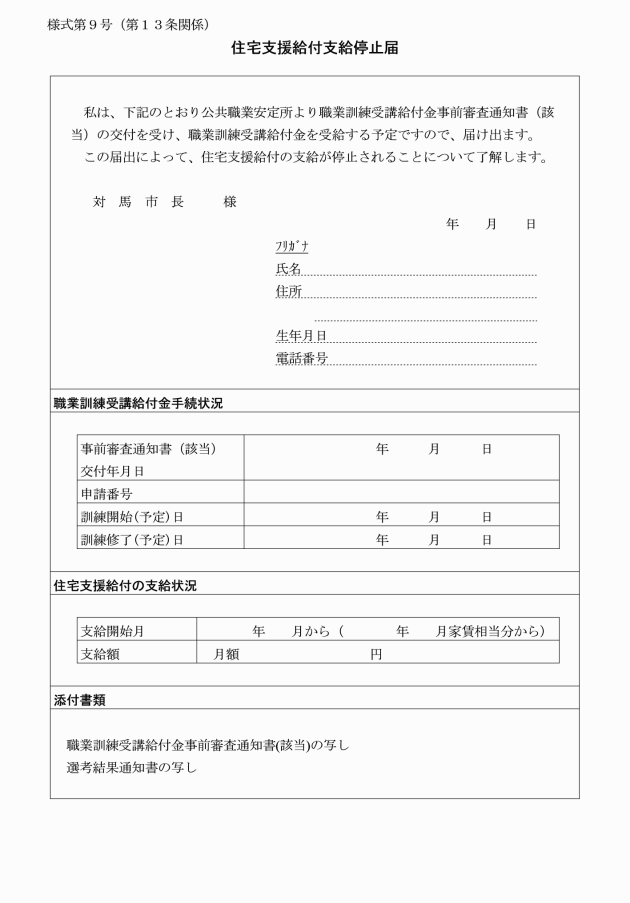

(支給の停止)

第13条 住宅支援給付の支給の停止は、次の各号のとおりとする。

(1) 支給の停止

(2) 手続き等

ア 職業訓練受講給付金の受給が決定した受給者は、所長に対して「住宅支援給付当支給停止届(様式第9号)」を提出する。

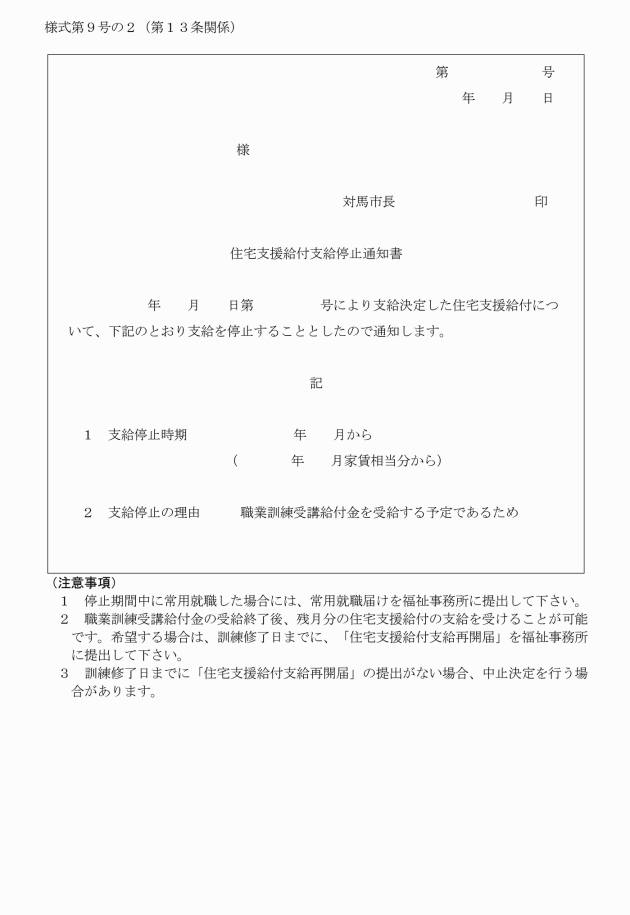

イ 所長は、当該受給者に対して、「住宅支援給付停止通知書(様式第9号の2)」を交付する。

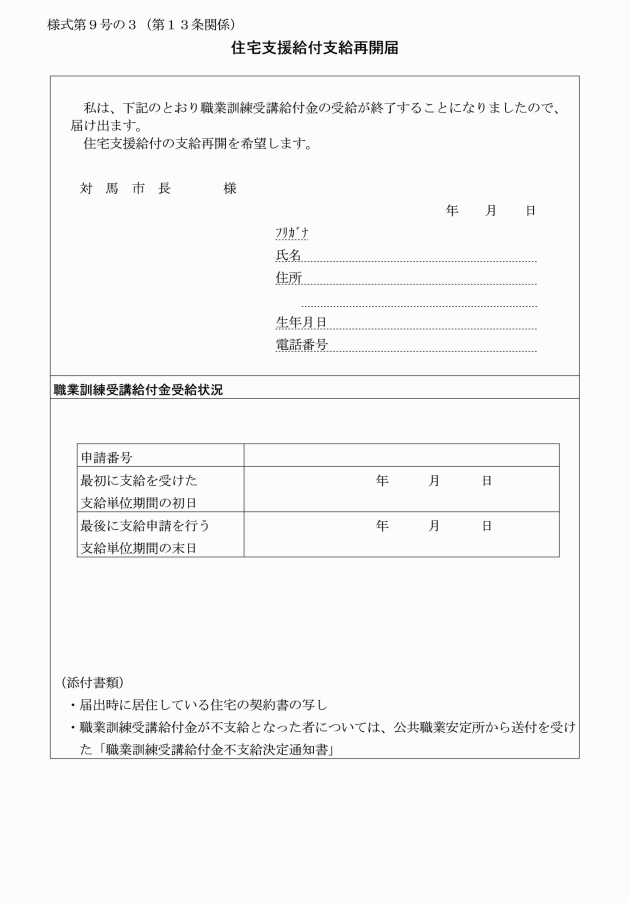

ウ 住宅支援給付の支給の再開を希望する受給者は、訓練終了時までに「住宅支援給付支給再開届(様式第9号の3)」を所長に提出する。

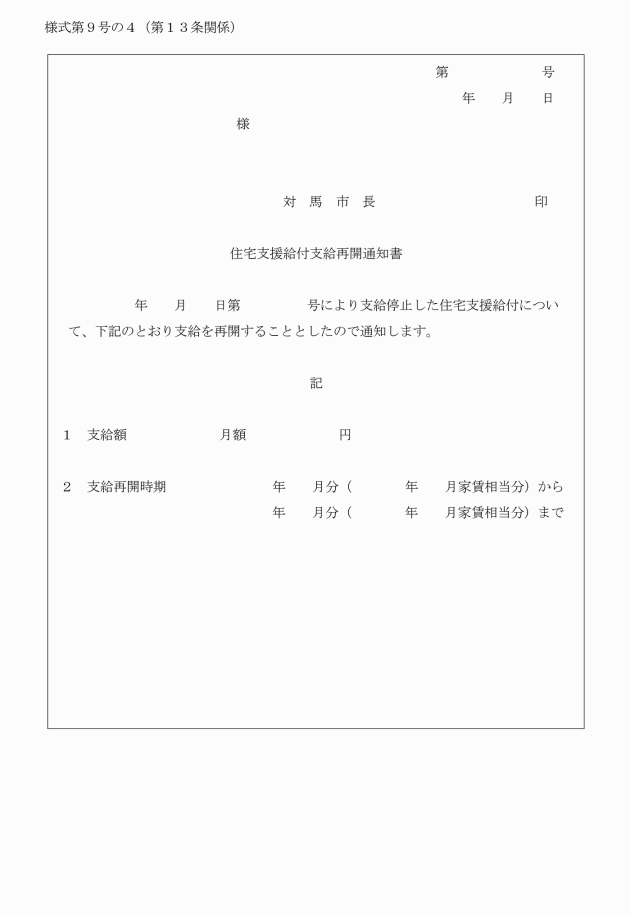

エ 所長は、当該受給者に対して「住宅支援給付支給再開通知書(様式第9号の4)」を交付する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第14条 受給者は、支給決定後、就職した場合には、「常用就職届(様式第6号)」を市長に対し提出しなければならない。

2 前項による報告を行った者は、報告を行った月以降、所長に対し収入額を確認することができる書類を、毎月提出しなければならない。

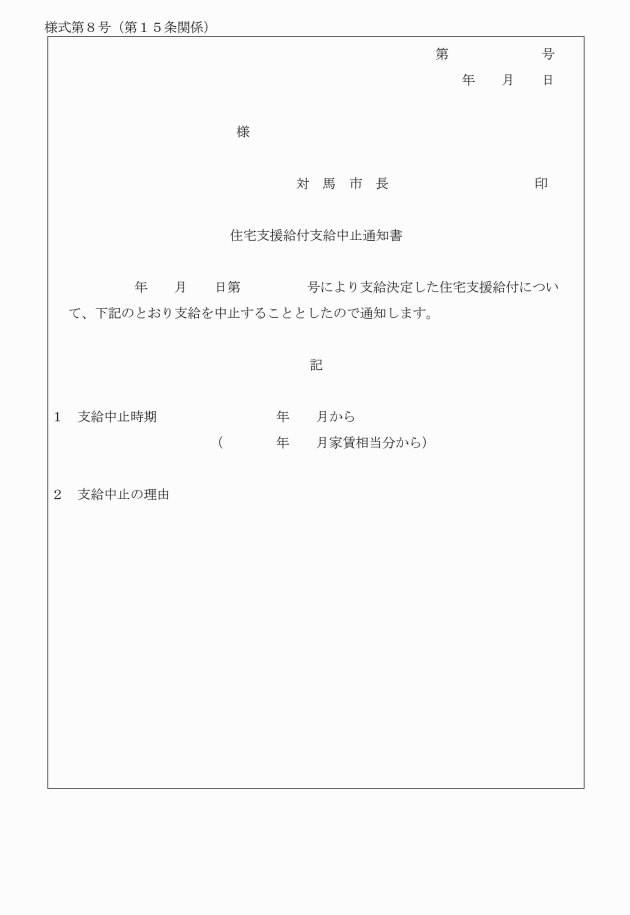

(支給の中止)

第15条 所長は、支給決定後、第5条第2項による就職活動を怠る者については、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から本給付の支給を中止することができる。

2 所長は、住宅支援給付受給者が、日常・社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず正当な理由なく利用開始を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の利用継続を拒む場合は、原則として当該事実があった月の翌月の家賃相当分から本給付の支給を中止する。

3 所長は、住宅支援給付受給者の能力・適性・就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として実施主体が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から本給付の支給を中止する。

4 所長は、公共職業安定所において、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、実施主体が同制度の利用を指示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として実施主体が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から本給付の支給を中止する。

5 所長は、住宅支援給付受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、本給付の支給を中止することができる。

6 所長は、住宅支援給付受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は84,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額、2人以上の世帯の場合は172,000円、3人以上の複数世帯の場合は172,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から本給付の支給を中止する。

7 所長は、住宅支援給付支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から本給付の支給を中止する。

8 所長は、住宅支援給付支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに本給付の支給を中止する。

9 所長は、住宅支援給付支給決定後、受給者が拘禁刑以上の刑に処された場合は、直ちに本給付の支給を中止する。

10 所長は、支給決定後、受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに本給付の支給を中止する。

11 所長は、住宅支援給付受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、本給付の支給を中止する。

12 所長は、本給付の支給を中止した場合には、対象者に対して、「住宅支援給付支給中止通知書(様式第8号)」を交付する。

13 所長は、住宅支援給付受給者が死亡など、支給することができない事情が生じたときは、本給付の支給を中止する。

(不適正受給者への対応)

第16条 受給者は、本給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。

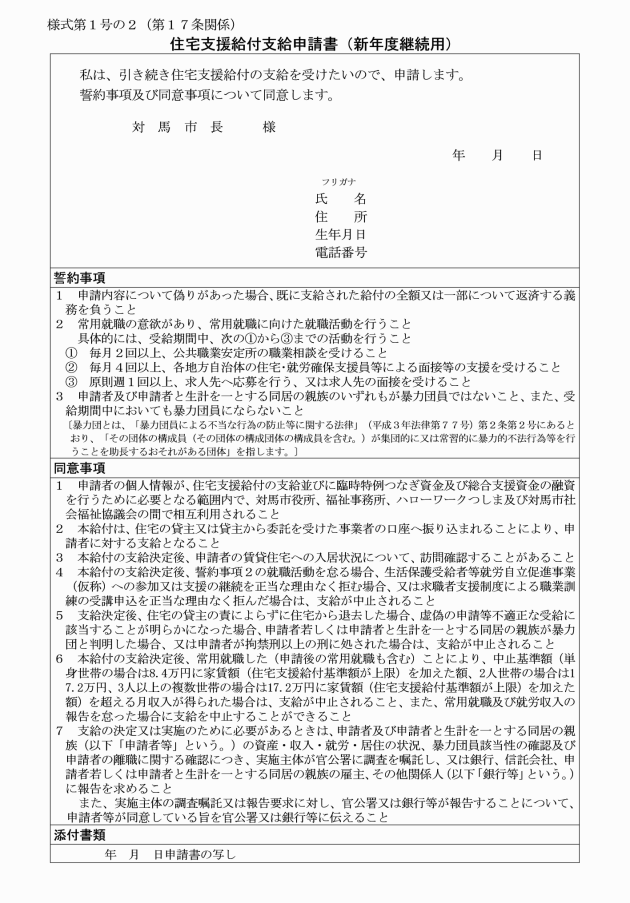

(支給期間が翌年度予算にまたがる場合の取扱い)

第17条 所長は、本給付の受給者に「住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(様式第1号の2)」を翌年度の最初の日に申請させ、翌年度に支給する給付に係る「住宅支援給付支給決定通知書(様式第7号)」を交付する。

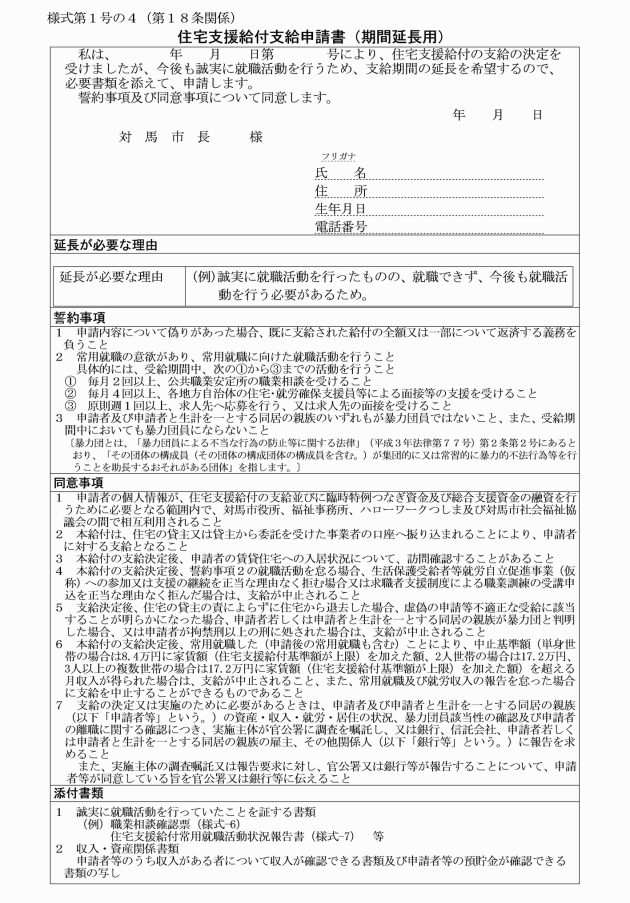

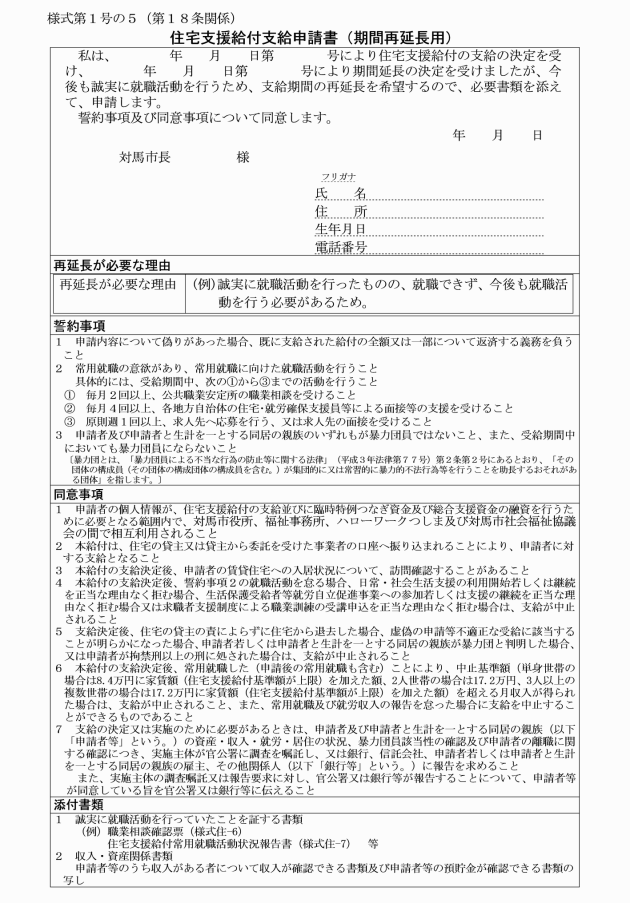

(支給期間を延長等する際の取扱い)

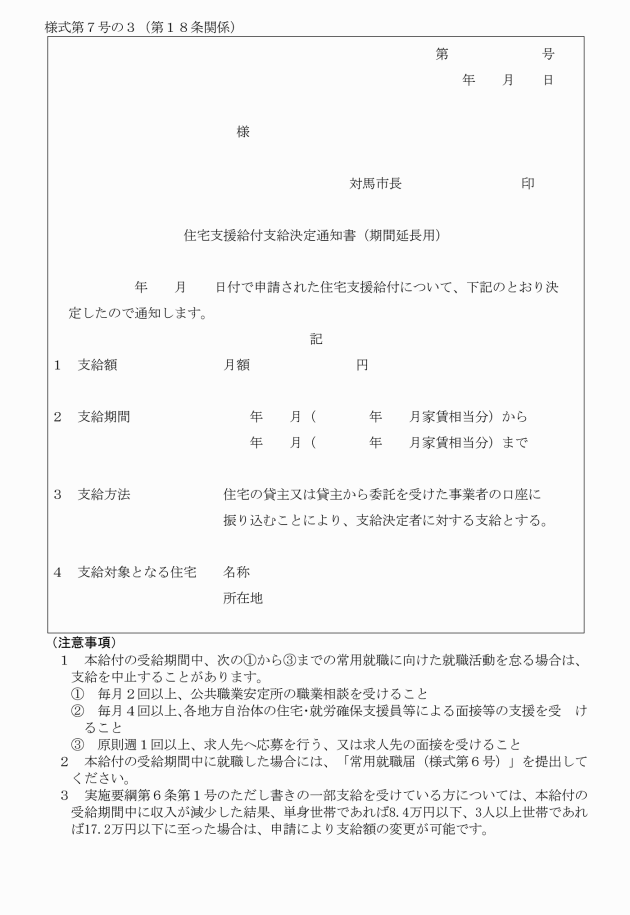

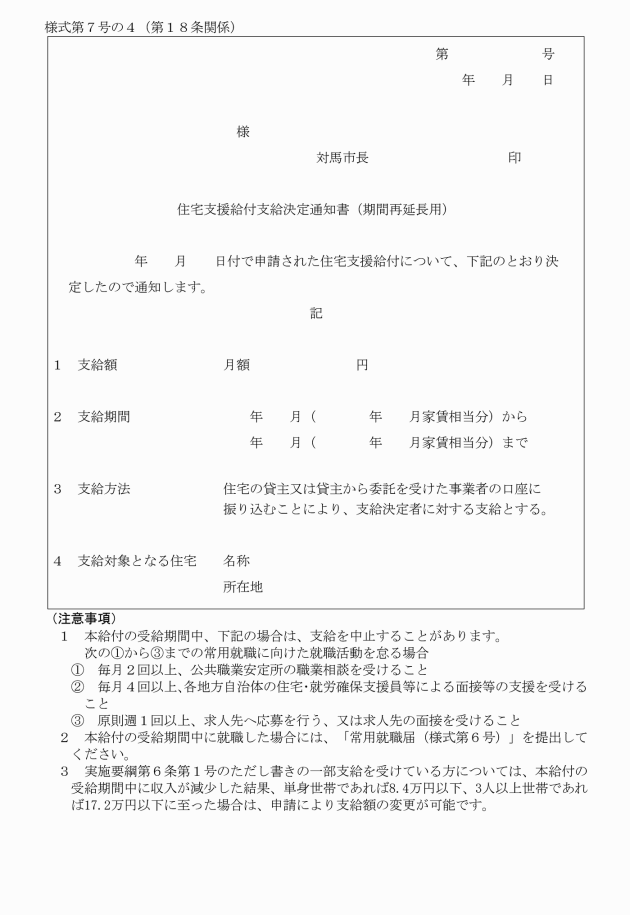

第18条 本支給の受給者で第6条第2項第2号により、支給期間を延長又は再延長する際は、6箇月の支給期間の最終の月(以下、「最終の月」という。)の末日(「第15条」により中止される場合を除く)までに「住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式第1号の4)」又は「住宅支援給付支給申請書(期間再延長用)(様式第1号の5)」を申請させ、当該者の第5条第2項による就職活動を誠実に行っているかどうか、第5条第1項(第1号を除く。)に定める支給要件に該当しているかどうかを勘案の上、第6条第2項第2号による延長等の要件を満たすと判断(以下「延長の判断」という。)された者に対して「住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式第7号の3)」又は「住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(様式第7号の4)を交付する。ただし、最終の月が年度の最終月にあたる場合は翌年度の最初の月の初日に、申請させ、延長の判断を行うものとする。また、延長等する期間が2箇年度にまたがる場合は、前項の手続を準用し、それぞれ各年度分の支給決定を行うこととする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第20条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式第2号)、(様式第2号の2)」を受理しない旨を書面により通知し、以後、受理しないものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(対馬市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の廃止)

2 対馬市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成22年対馬市告示第33号)は、廃止する。

附則(平成27年12月7日告示第83号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和6年12月24日告示第174号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

附則(令和7年2月25日告示第22号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

要件 | 留意事項 | ||||||

① 離職後2年以内で65歳未満である者 | 離職時の雇用形態及び離職理由は問わない。 | ||||||

② 離職前に、主たる生計維持者であったこと | |||||||

③ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者又は現に行っている者 | |||||||

④ 離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること | 生計を一とする同居の親族のいずれかが現に居住している住宅を所有していないこと。 | ||||||

⑤ 申請日の属する月における申請者及び生計を一とする同居の親族の収入の合計額が、次に定める基準額であること。 | 申請日の属する月の収入が基準額を超えている場合であっても、離職失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から収入の基準額に該当することについて、提出書類により当該事業を証明することが可能な場合は、対象とする。 | ||||||

区分 | 金額(月収入) | ||||||

単身世帯 | 84,000円に家賃額を加算した額未満 | ||||||

2人世帯 | 172,000円以内 | ||||||

3人以上世帯 | 172,000円に家賃額を加算した額未満 | ||||||

⑥ 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が、次に定める基準額であること。 | |||||||

区分 | 金額 | ||||||

単身世帯 | 500,000円以下 | ||||||

複数世帯 | 1,000,000円以下 | ||||||

⑦ 雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を申請者及び生計を一とする同居の親族が受けていないこと | |||||||