○対馬市介護保険条例施行規則

平成29年2月15日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第9条)

第3章 介護認定審査会(第10条―第14条)

第4章 保険給付

第1節 通則(第15条)

第2節 要介護認定等(第16条―第22条)

第3節 介護給付・予防給付(第23条―第38条)

第4節 保険給付の制限等(第39条―第44条)

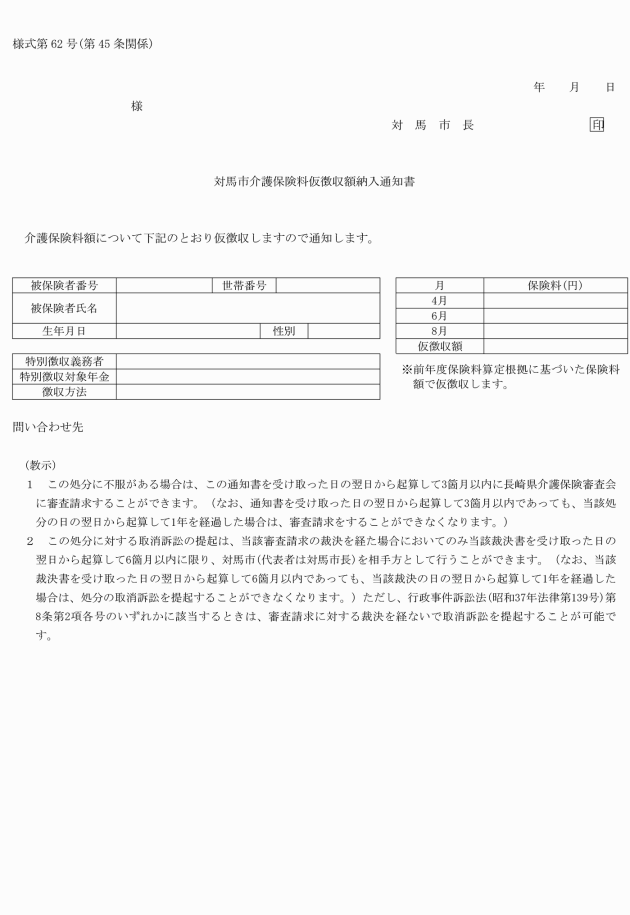

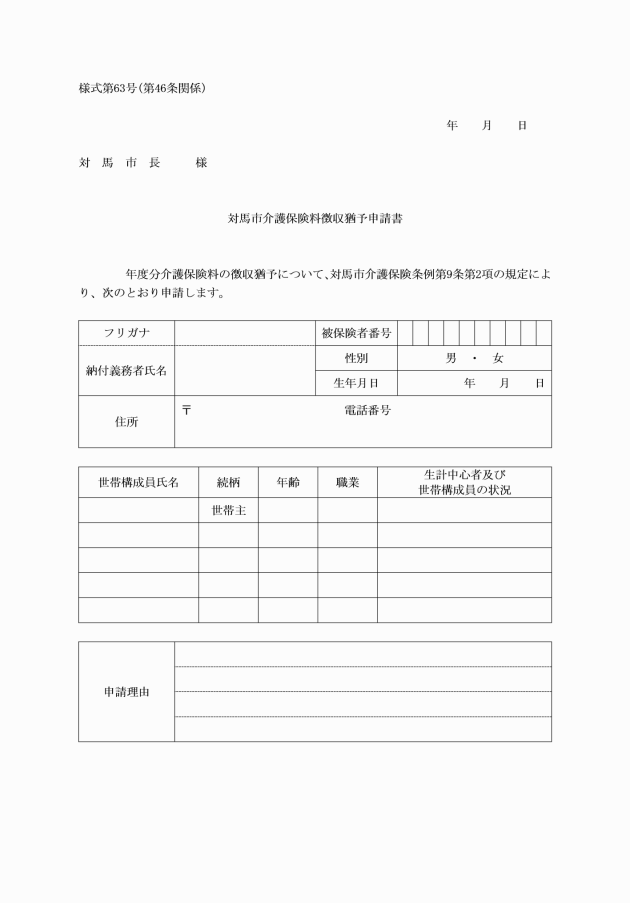

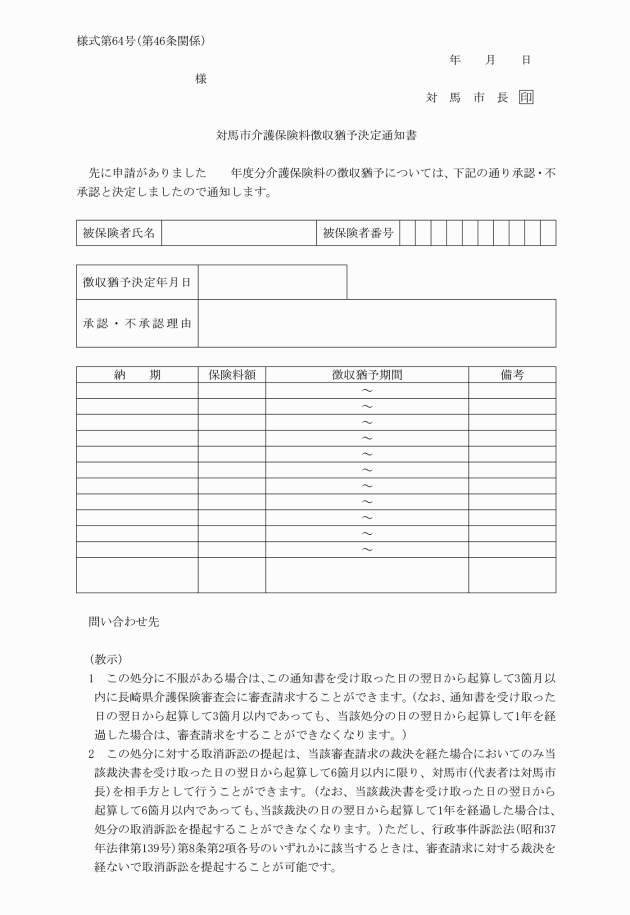

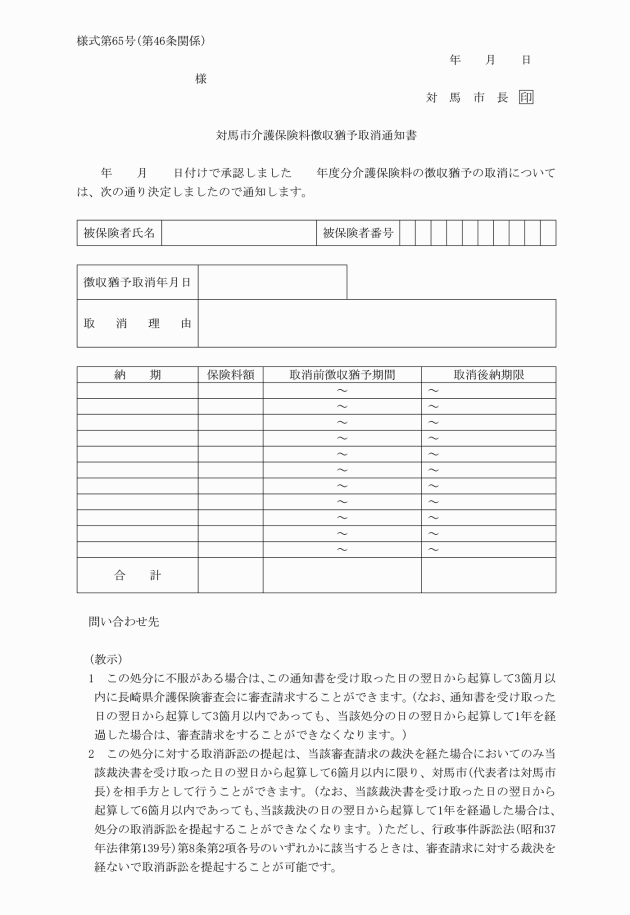

第5章 保険料等(第45条―第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び対馬市介護保険条例(平成16年対馬市条例第138号)に定めがあるもののほか、本市が行う介護保険について必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

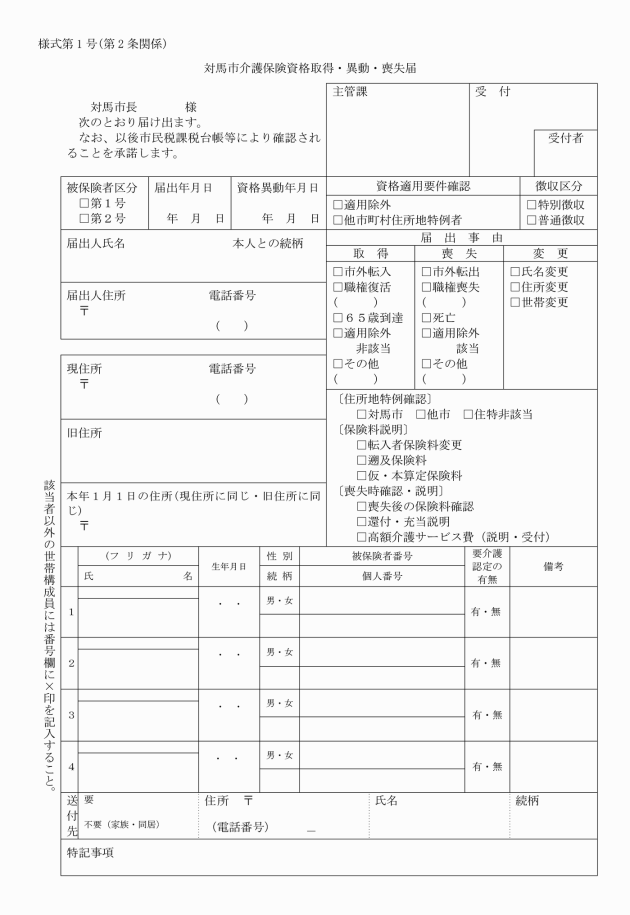

(資格取得又は喪失届等)

第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届書は、対馬市介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

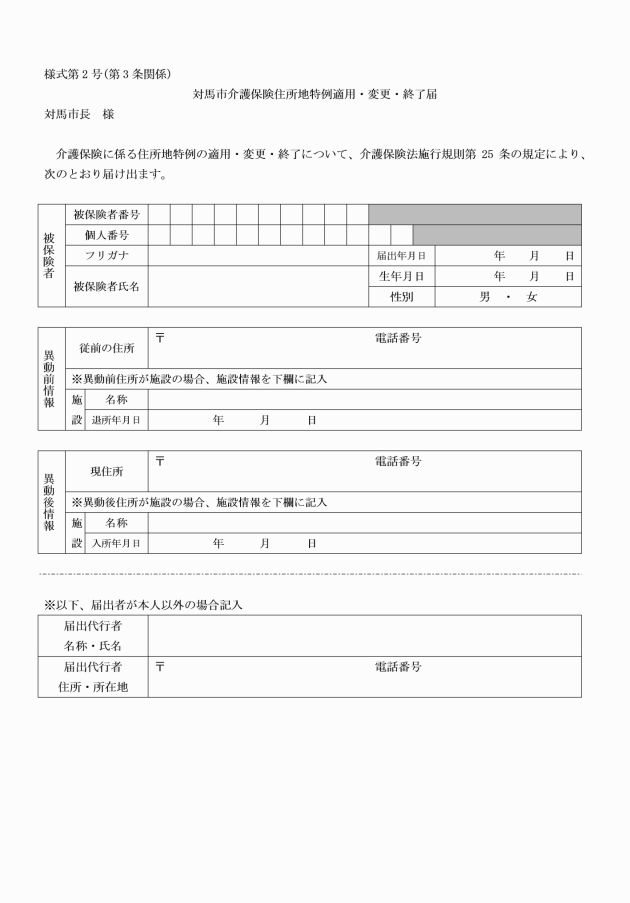

(住所地特例適用届)

第3条 省令第25条第1項及び第2項の届書は、対馬市介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

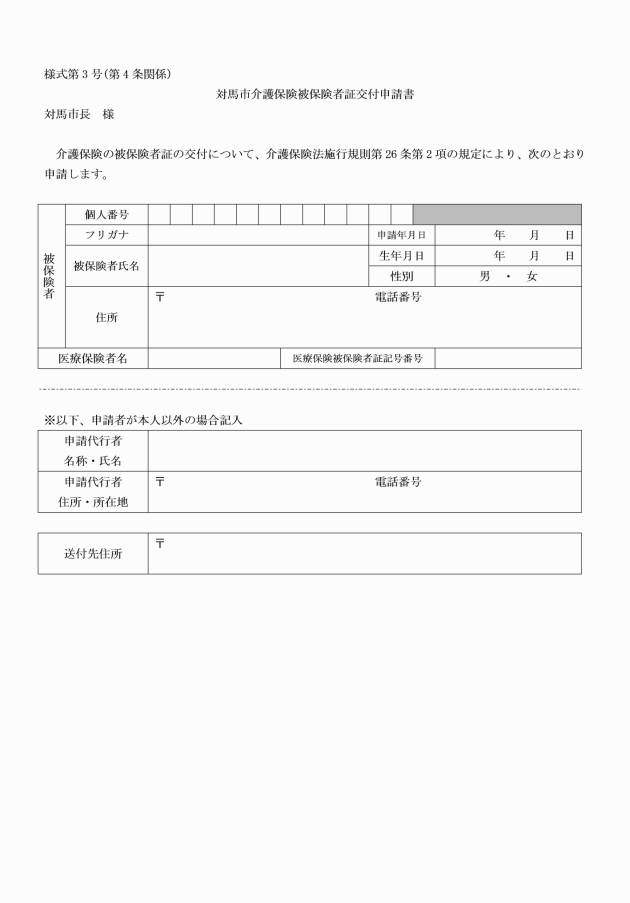

(第2号被保険者の被保険者証の交付申請)

第4条 省令第26条第2項の申請書は、対馬市介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

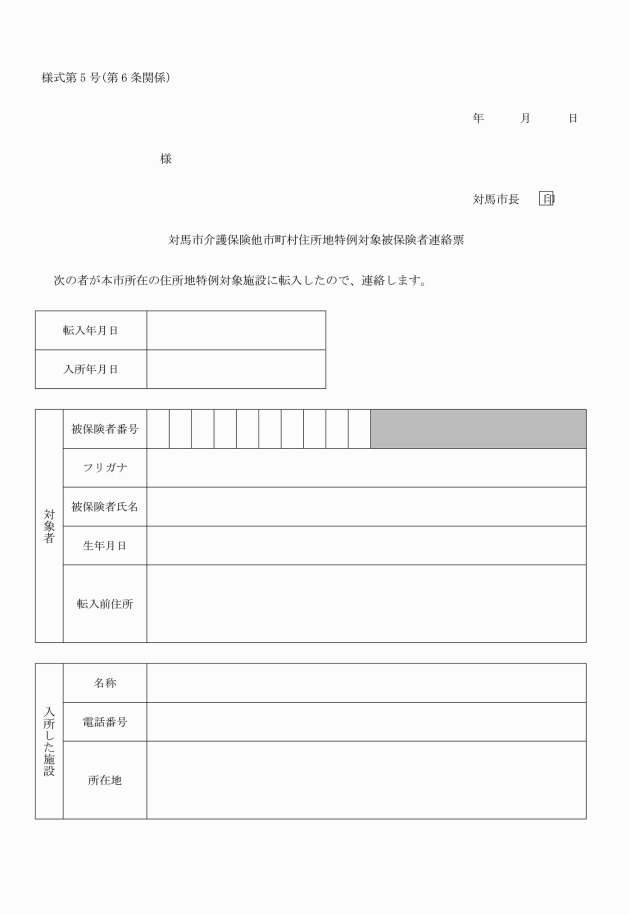

(住所地特例対象被保険者連絡票)

第6条 市長は、他市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第3項の特別区を含む。以下「他市等」という。)の被保険者が本市の区域内に所在する住所地特例対象施設(以下「市内住所地特例対象施設」という。)に転入し、住所地特例対象被保険者に該当するときは、当該他市等へ対馬市介護保険他市町村住所地特例対象被保険者連絡票(様式第5号)により通知するものとする。

(住所地特例対象施設退所通知)

第7条 市長は、他市等の住所地特例対象被保険者が市内住所地特例対象施設を退所したときは、その旨を対馬市介護保険住所地特例対象施設退所通知書(様式第6号)により当該他市等に通知するものとする。

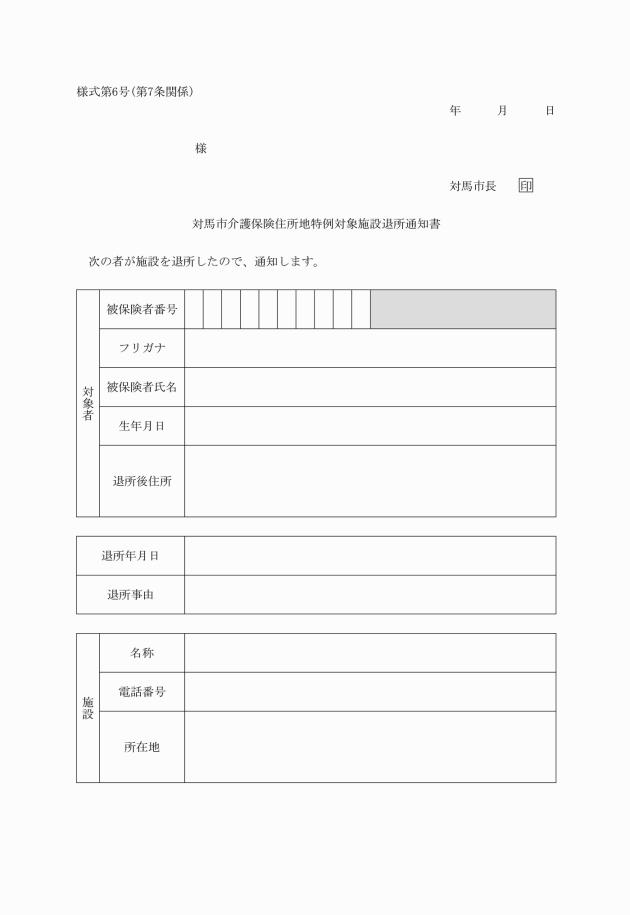

(施設入所者名簿)

第8条 市内住所地特例対象施設は、入所者があったときは、対馬市介護保険住所地特例対象施設入所者名簿(様式第7号)に登載しなければならない。

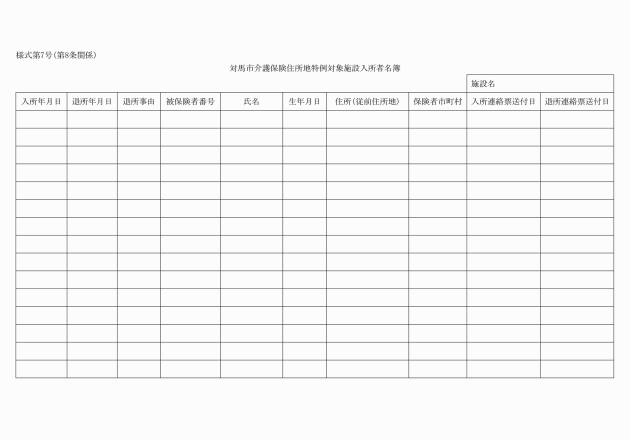

(住所地特例対象施設入退所連絡)

第9条 市内住所地特例対象施設は、他市等の住所地特例対象被保険者が入所し、又は退所したときは、その旨を対馬市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(様式第8号)により本市及び当該他市等に通知しなければならない。

第3章 介護認定審査会

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(合議体)

第11条 認定審査会に、10以内の合議体を置く。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体に長を置く。

4 合議体は、長が招集する。

5 長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 合議体は、長及び職務代理者が欠席の場合又はこれを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

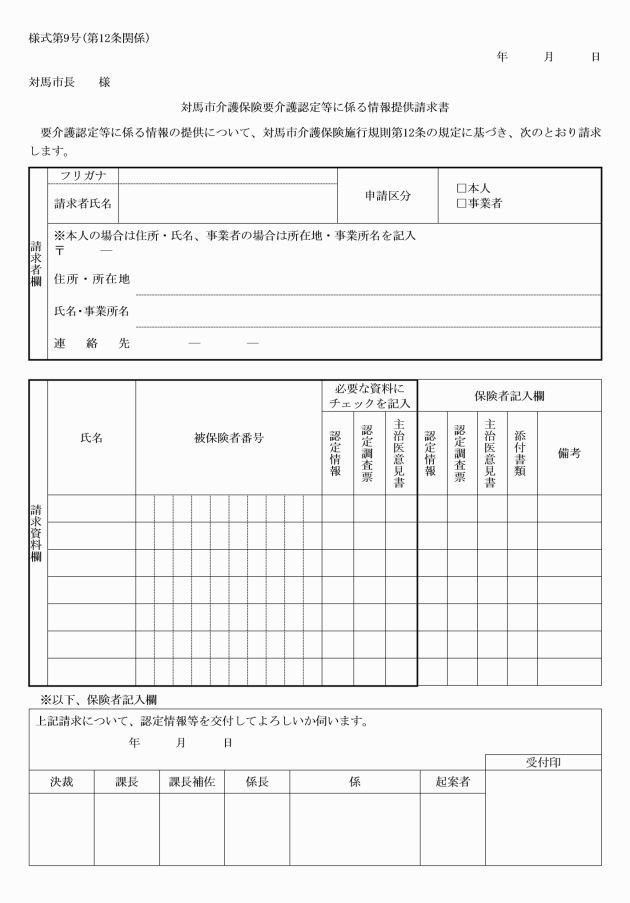

(認定情報の提供)

第12条 居宅サービス計画等の作成及び介護報酬の請求(以下、「介護サービス計画の作成等」という。)の際に必要となる要介護認定及び要支援認定に係る情報(以下この条において「認定情報」という。)を必要とする者は、市長に対し、認定情報の請求をすることができる。

2 前項の規定に基づき、市長が提供することができる情報は次のとおりとする。

(1) 認定情報(基本調査結果)

(2) 認定調査票(特記事項)(概況調査の特記事項を含む)

(3) 主治医意見書

(1) 介護保険被保険者本人

(2) 本人と居宅介護支援、介護予防支援、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護又は複合型サービス等の提供に係る契約等を締結している事業者

(1) 本人の場合 被保険者本人と確認できる書類の写し

(2) 事業者の場合 対象被保険者と契約の締結等をしていることが確認できる書類の写し。ただし、省令第77条第1項又は第95条の2第1項の届書により依頼された事業者である場合は、当該書類の提出を省略することができる。

5 第1項に規定する目的以外の目的のために使用すると認められる場合は、情報の提供を行わないものとする。

6 第2項第3号に規定する情報の提供については、主治医意見書における介護サービス計画の作成等に利用されることの同意欄において、当該主治医意見書を作成した医師の同意が得られていなければならない。ただし、当該主治医意見書に同意がない場合であっても、当該主治医の同意が得られる場合は、この限りでない。

7 認定情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報は、厳重に管理し、紛失、改ざん及び破損しないよう適正に保管すること。

(2) 事業者は、提供を受けた情報を本人の介護サービス計画の作成等のための参考資料としてのみ使用すること。介護サービス計画の作成等の目的で複写又は複製し、サービス担当者会議等の場で資料として利用した場合には、利用後、必ず回収し、破棄すること。

(3) 事業者は軽度者に対する福祉用具貸与の可否を判断するために提供を受けた情報の写しを、福祉用具貸与事業者又は介護予防福祉用具貸与事業者に提供するときは、本人の同意を得た上で行い、その場合は提供を受けた情報を厳重に保管し、必要な措置を講じるよう事業者に対して指導すること。

(4) 提供を受けた情報を保有する必要がなくなったときは、確実、かつ、速やかに破棄すること。

(5) 提供を受けた情報の提示又は返還を、市長から求められたときは、速やかにこれに応じること。

8 前項各号に掲げる事項に違反した場合は、市長はその後の情報提供を拒否することができる。

(庶務)

第13条 認定審査会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 保険給付

第1節 通則

(第三者行為に係る要介護認定等の申請)

第15条 第三者の行為によって生じた事由による法第27条第1項、法第29条第1項又は法第32条第1項の申請をしようとする者は、その申請の際に長崎県国民健康保健団体連合会(以下「国保連」という。)の定める必要な届書を市長に提出しなければならない。

第2節 要介護認定等

(要介護認定申請等)

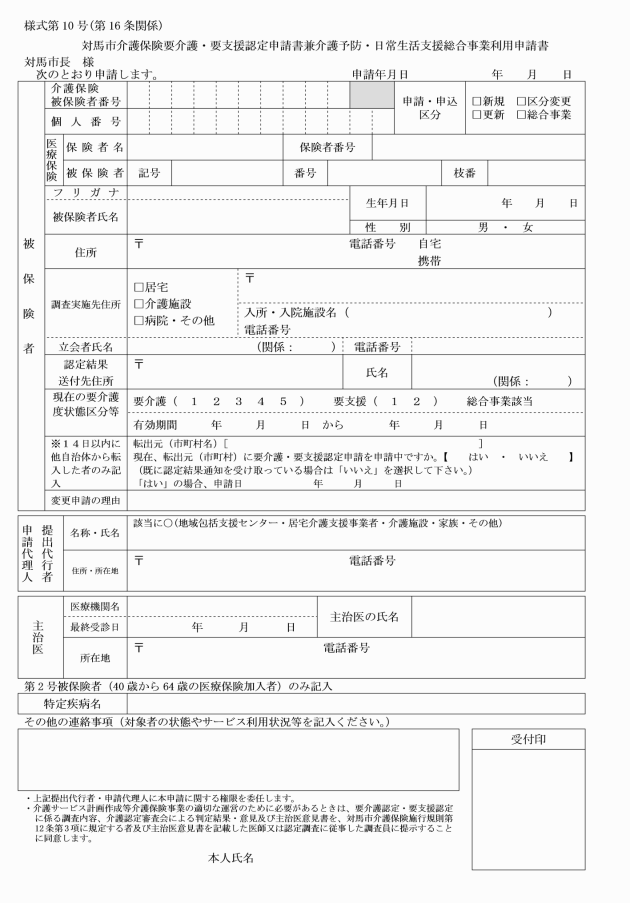

第16条 省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第42条第1項、省令第49条第1項、省令第54条第1項及び省令第55条の2第1項の申請は、対馬市介護保険要介護・要支援認定申請書兼介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(主治医意見書等)

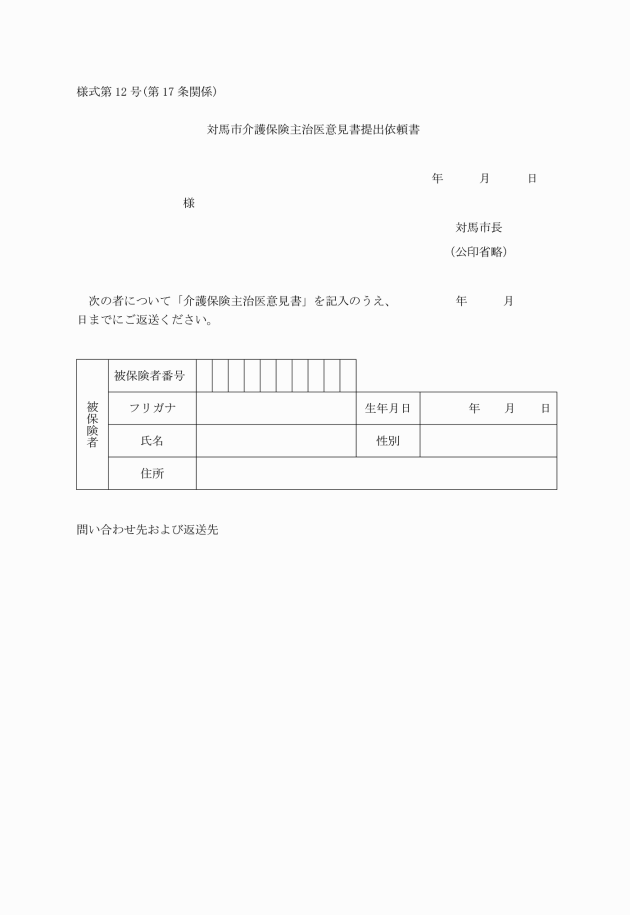

第17条 市長は、法第27条第3項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に意見を求めるときは、対馬市介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第12号)により行うものとする。

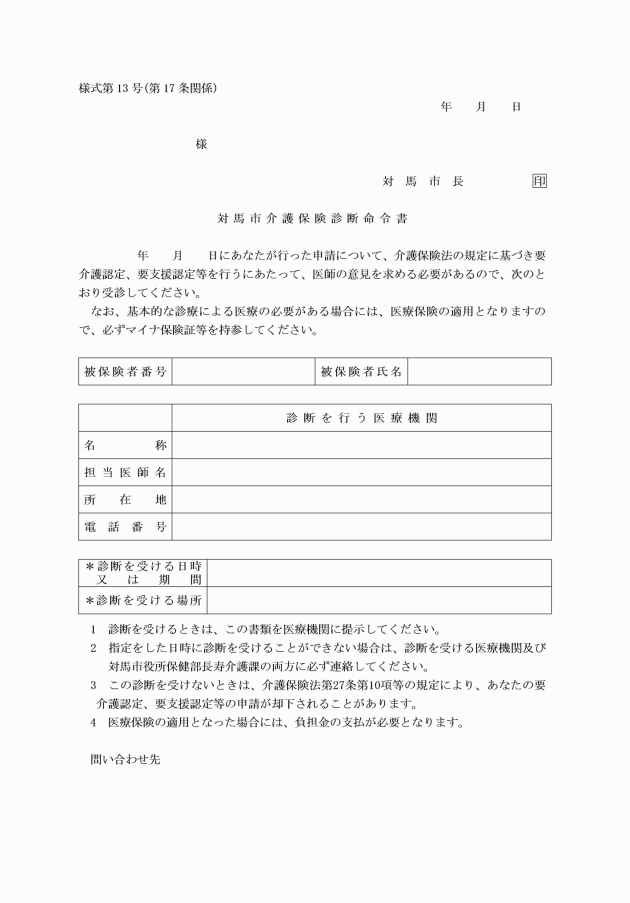

2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、本市が指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、対馬市介護保険診断命令書(様式第13号)により行うものとする。

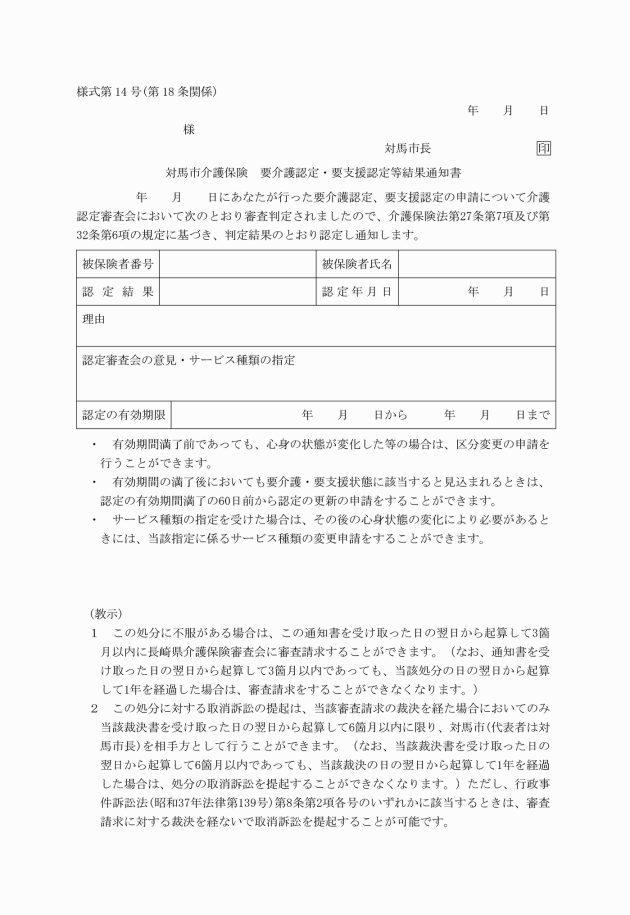

(認定結果等の通知)

第18条 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項及び法第31条第2項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)又は法第35条第2項後段、第4項後段若しくは第6項後段の規定による通知は、対馬市介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第14号)により行うものとする。

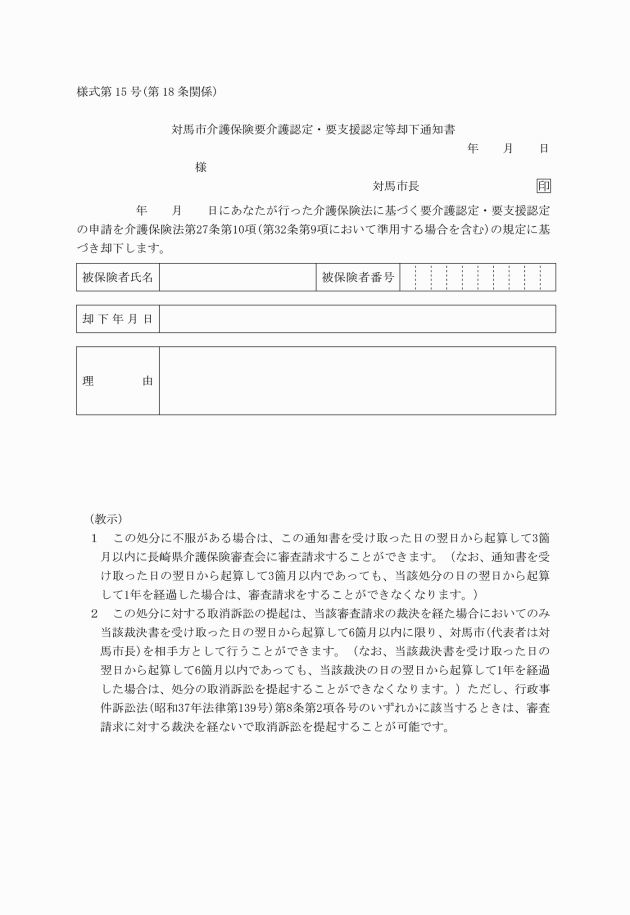

2 法第27条第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請に係る被保険者への通知及び法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請に係る被保険者への申請の却下通知並びに法第32条第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請に係る被保険者への通知は、対馬市介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第15号)により行うものとする。

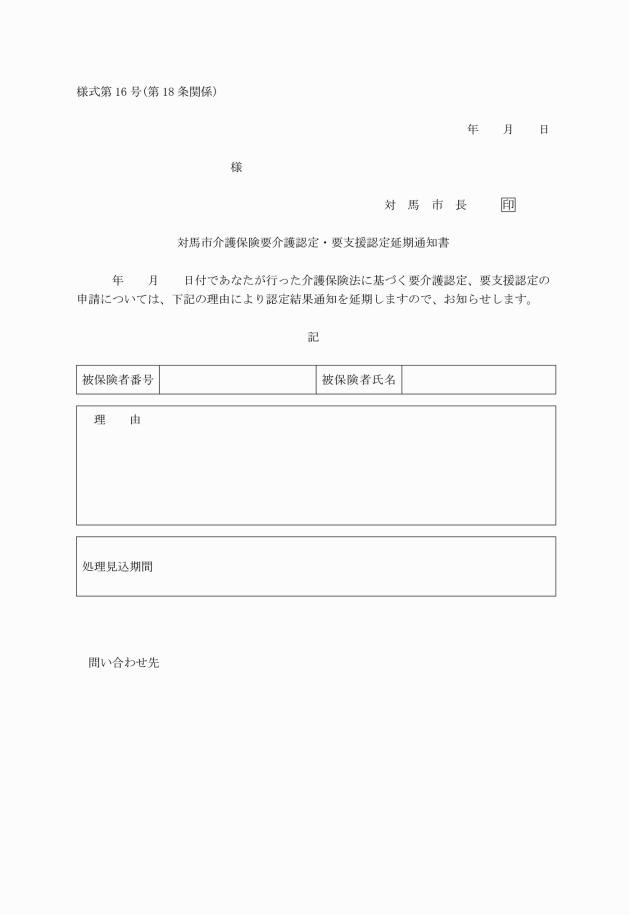

3 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、対馬市介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第16号)により行うものとする。

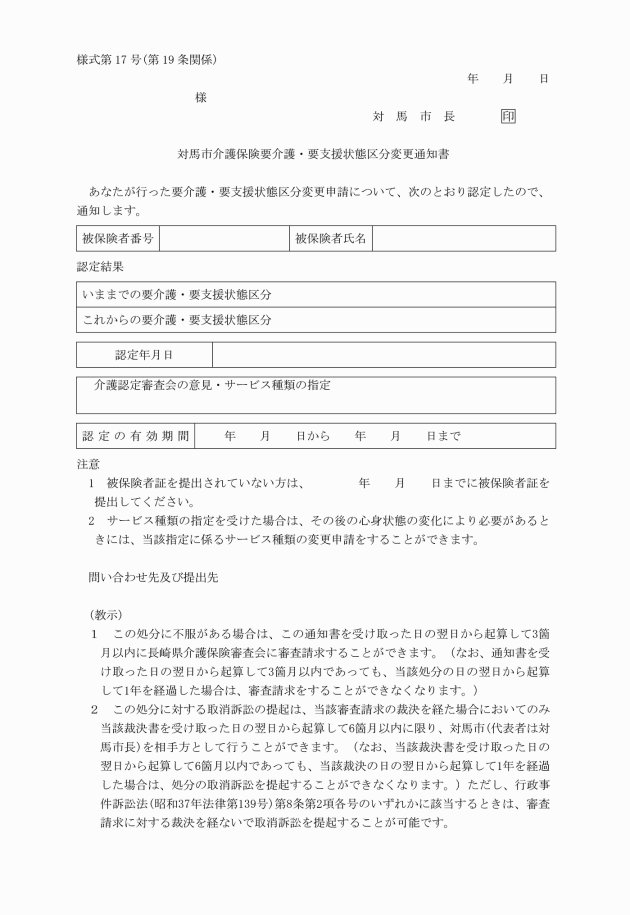

(要介護状態区分等の変更通知)

第19条 法第29条第1項及び法第33条の2第1項の申請に係る結果の通知並びに省令第44条第1項及び省令第55条の4第1項の規定による通知は、対馬市介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第17号)により行うものとする。

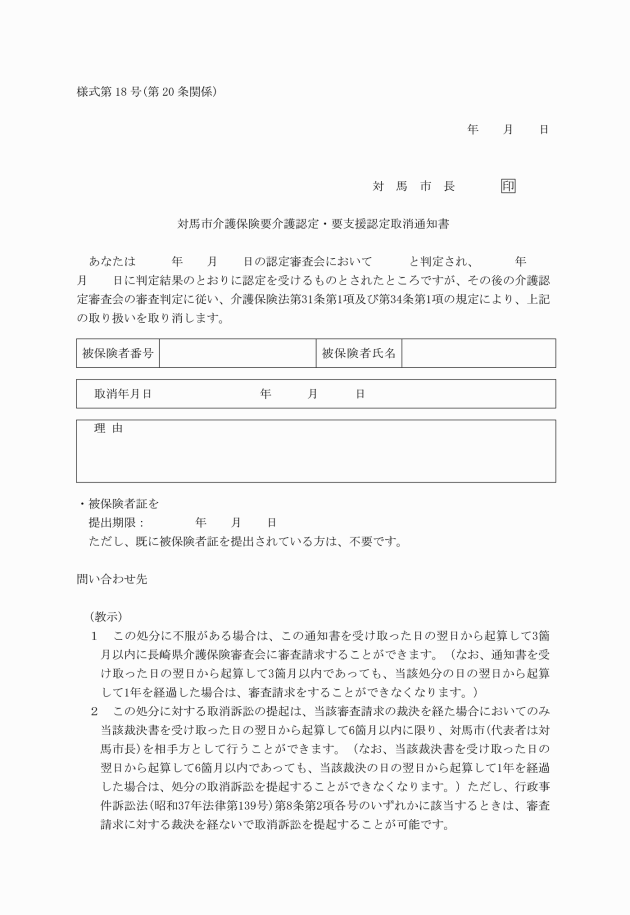

(要介護認定等の取消通知)

第20条 省令第47条第1項の規定による通知及び省令第56条第1項の規定による通知は、対馬市介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

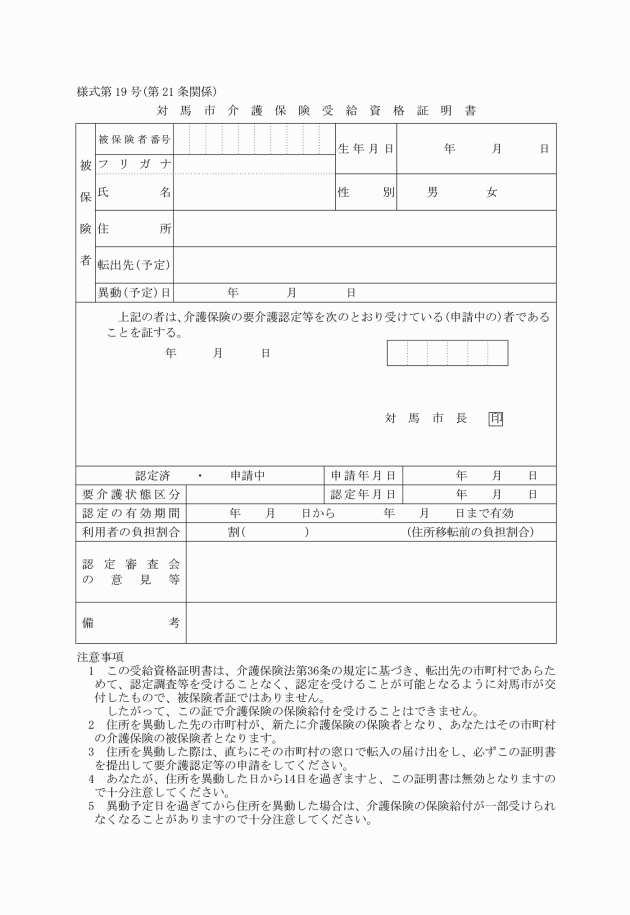

(受給資格証明書)

第21条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し本市が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、対馬市介護保険受給資格証明書(様式第19号)とする。

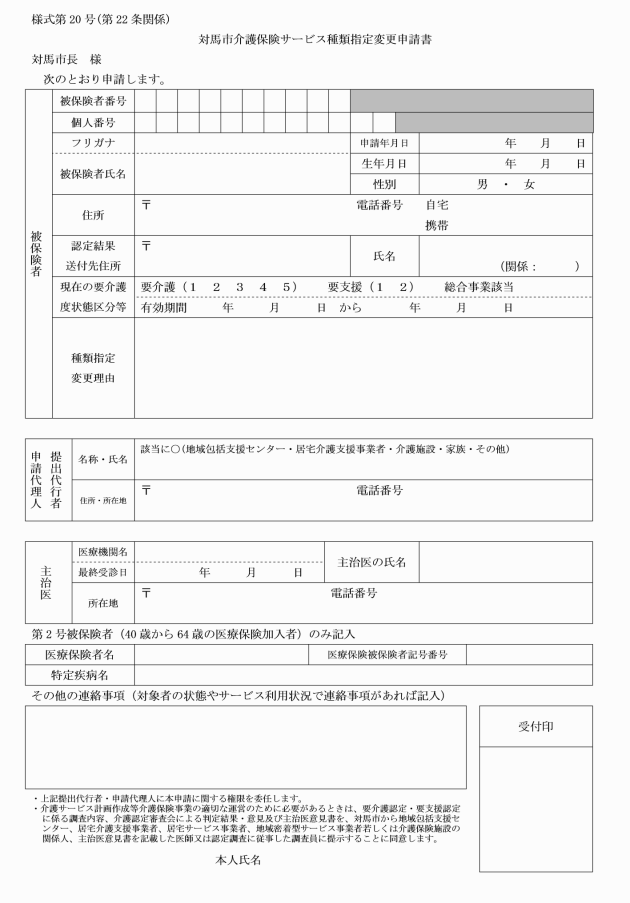

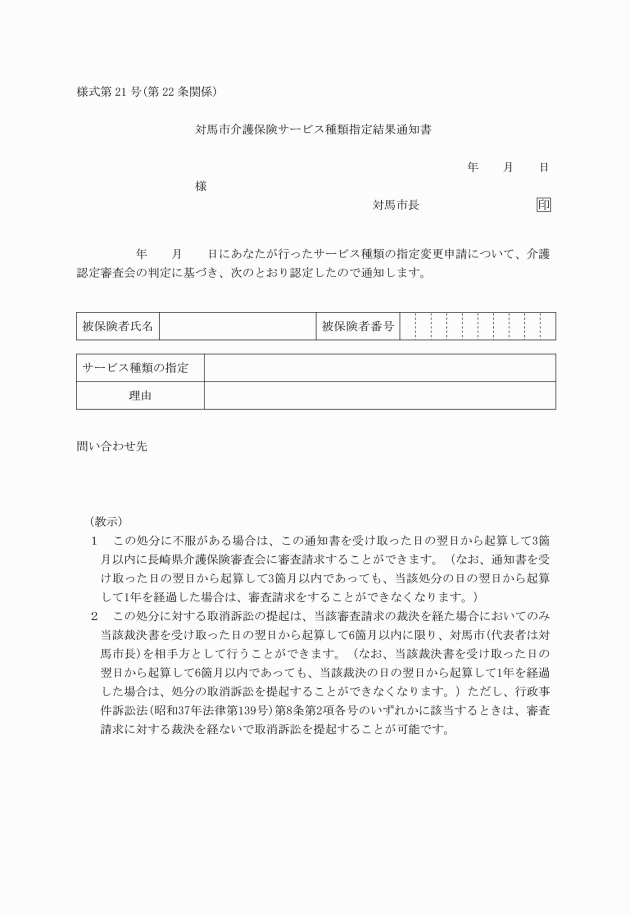

(種類指定の変更申請)

第22条 省令第59条第1項の申請は、対馬市介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第20号)により行わなければならない。

第3節 介護給付・予防給付

(居宅介護サービス費等の支給)

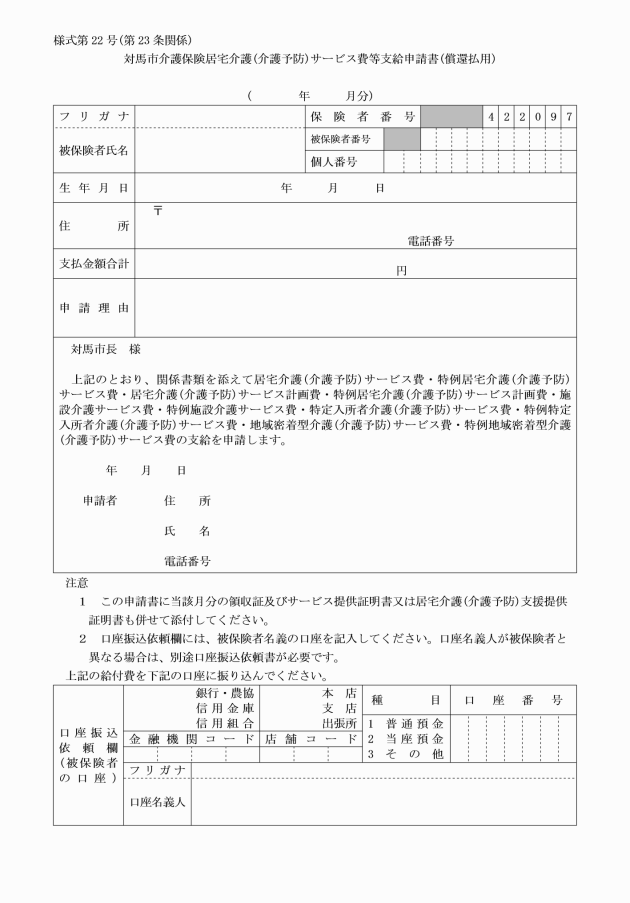

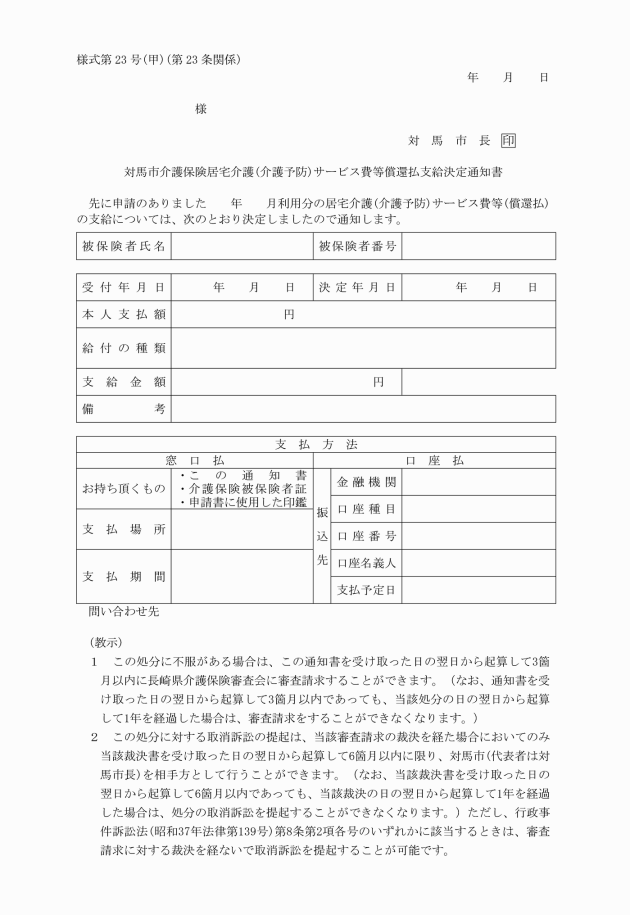

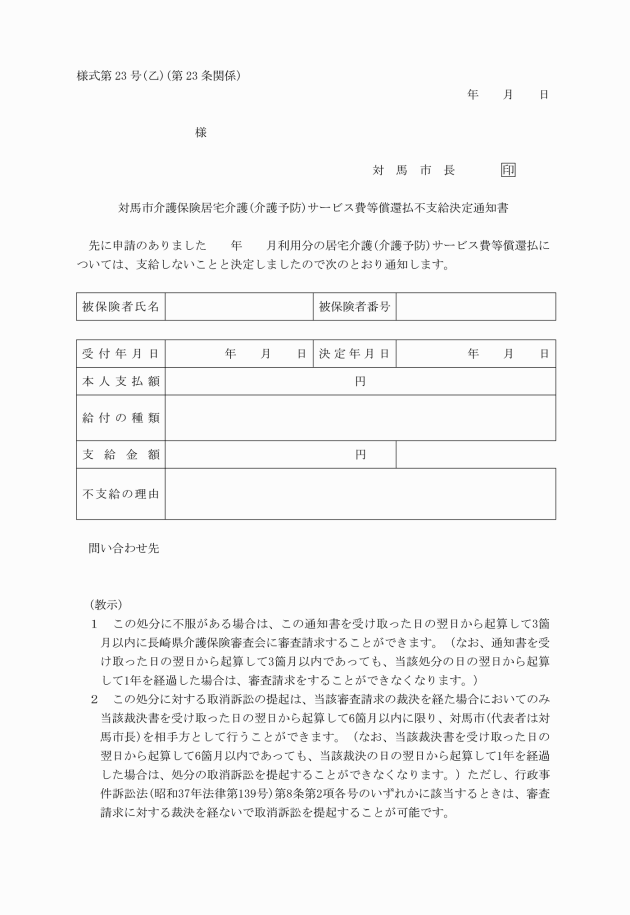

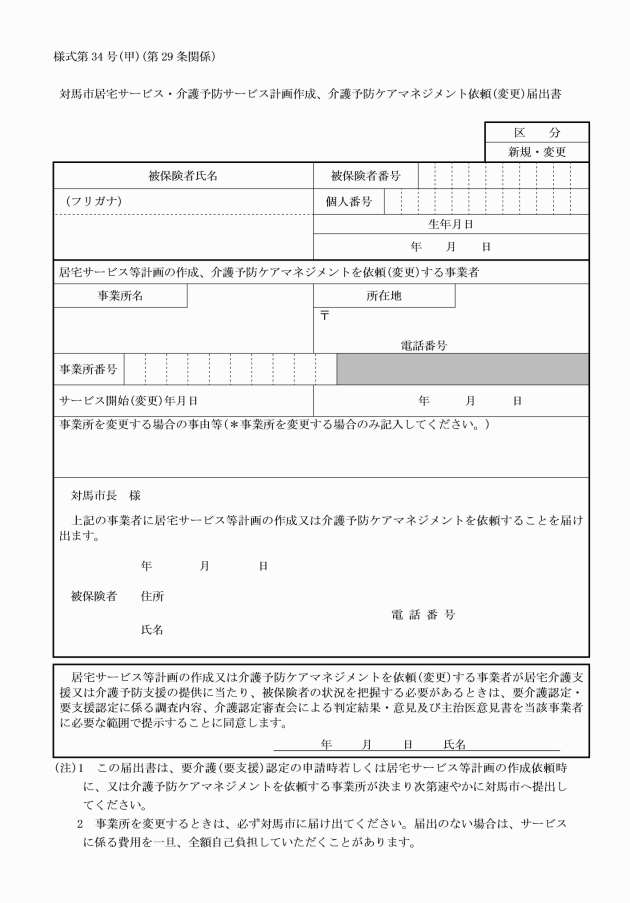

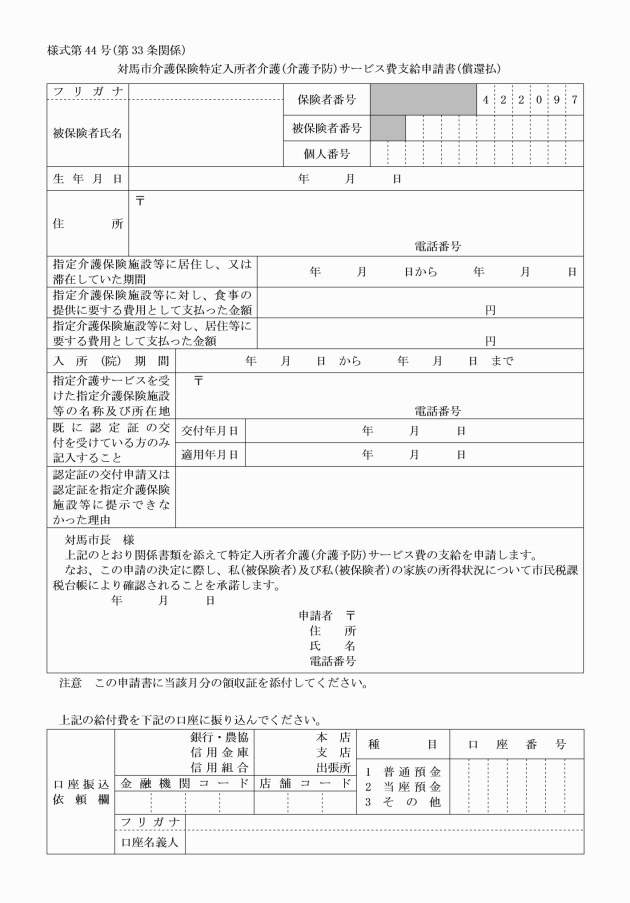

第23条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が行う法第41条第1項の居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条第1項の特例居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条の2第1項の地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第48条第1項の施設介護サービス費の支給の申請及び法第49条第1項の特例施設介護サービス費の支給の申請並びに要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う法第53条第1項の介護予防サービス費の支給の申請、法第54条第1項の特例介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の2第1項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第58条第1項の介護予防サービス計画費の支給の申請及び法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第22号)により行わなければならない。

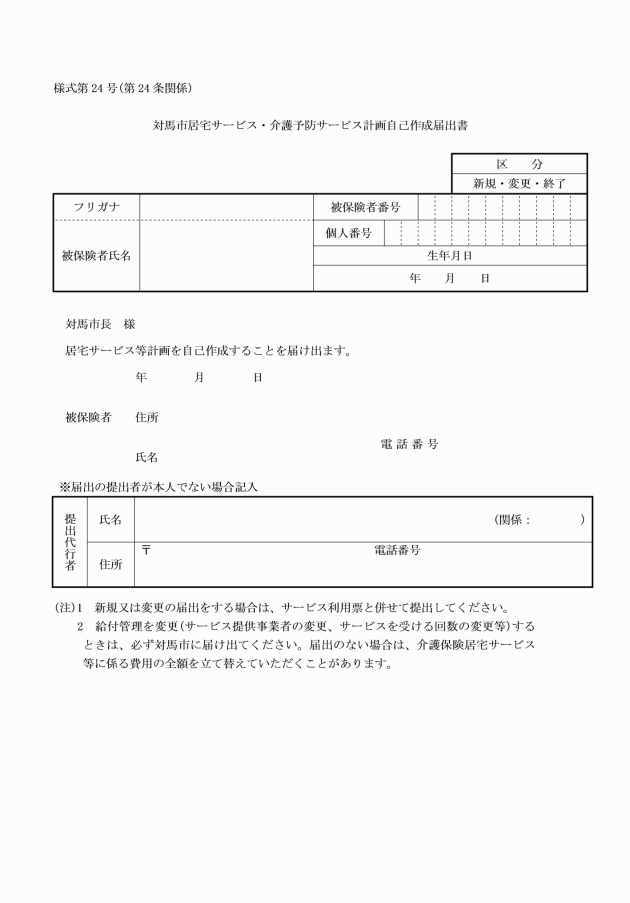

(自己作成サービス計画書の届出)

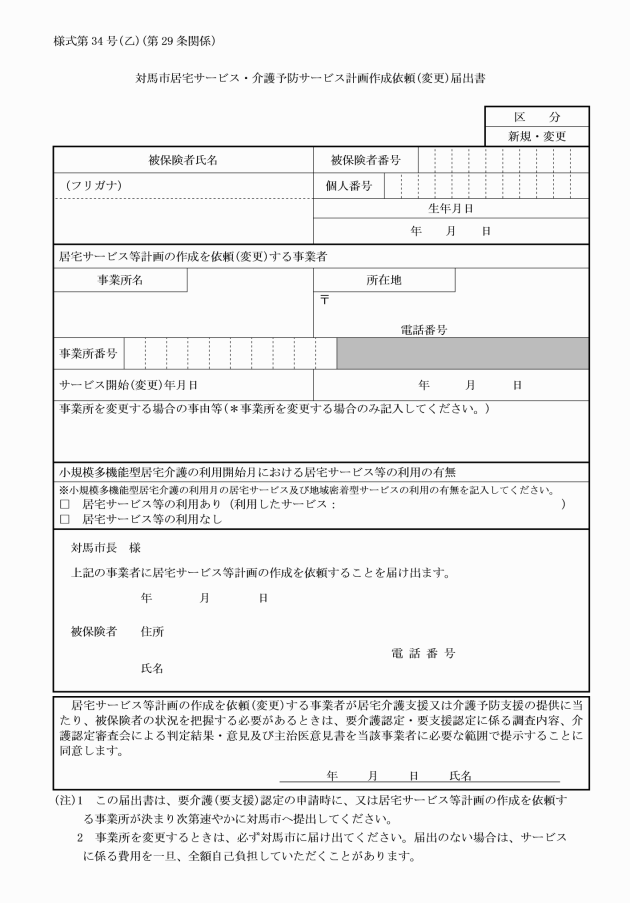

第24条 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が行う省令第64条第1号ニ及び省令第83条の9第1号ニに規定する届出は、対馬市居宅サービス・介護予防サービス計画自己作成届出書(様式第24号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合であって、当該届出が省令第66条及び省令第85条の5に規定する区分に係るものであるときは、別に定める管理票を作成し、所定の日までに国保連に送付するものとする。

(特例居宅介護サービス費の基準)

第25条 法第42条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2の規定に該当する者にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の基準)

第26条 法第42条の3第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2の規定に該当する者にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額とする。

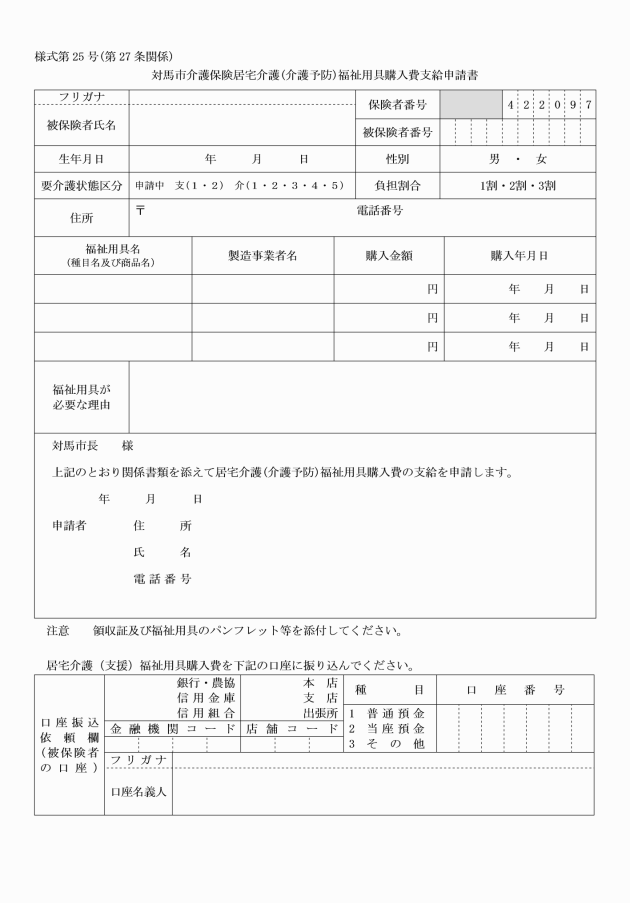

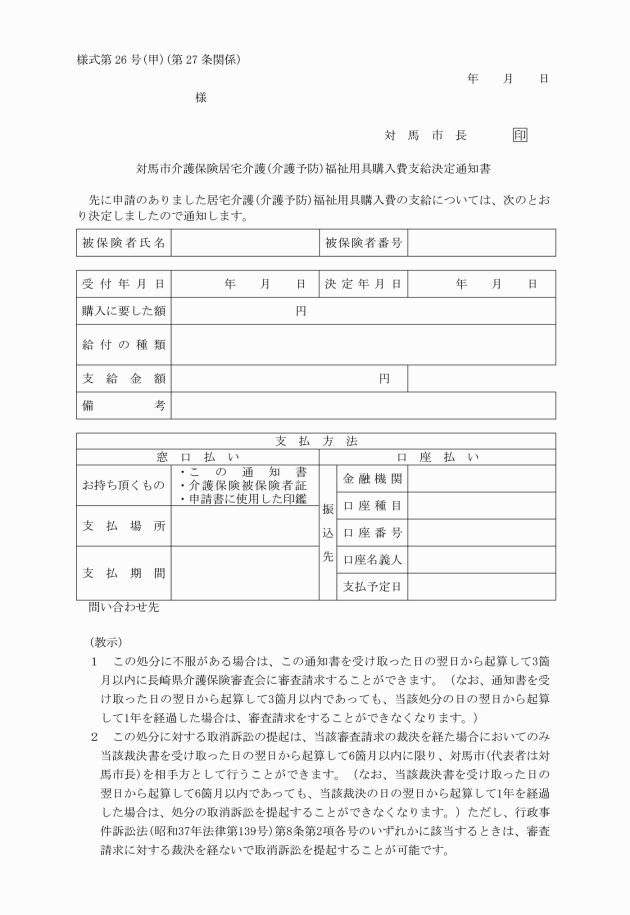

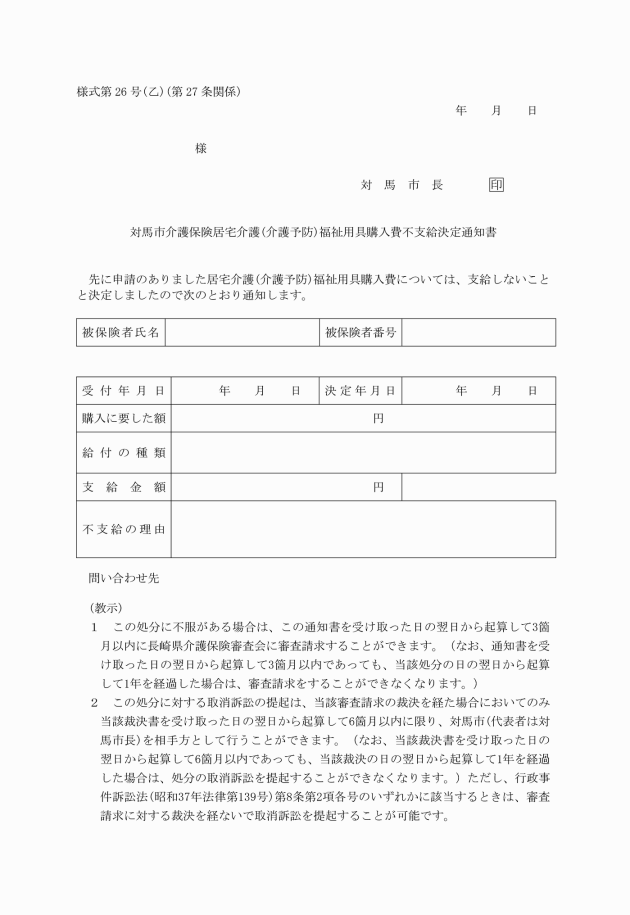

(福祉用具購入費の支給申請)

第27条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項の申請書は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第25号)とする。

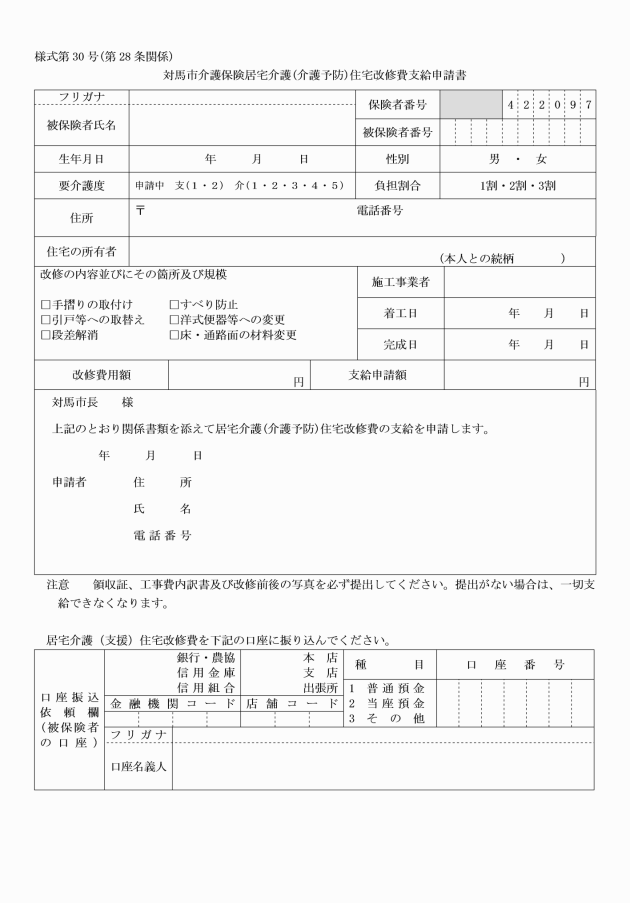

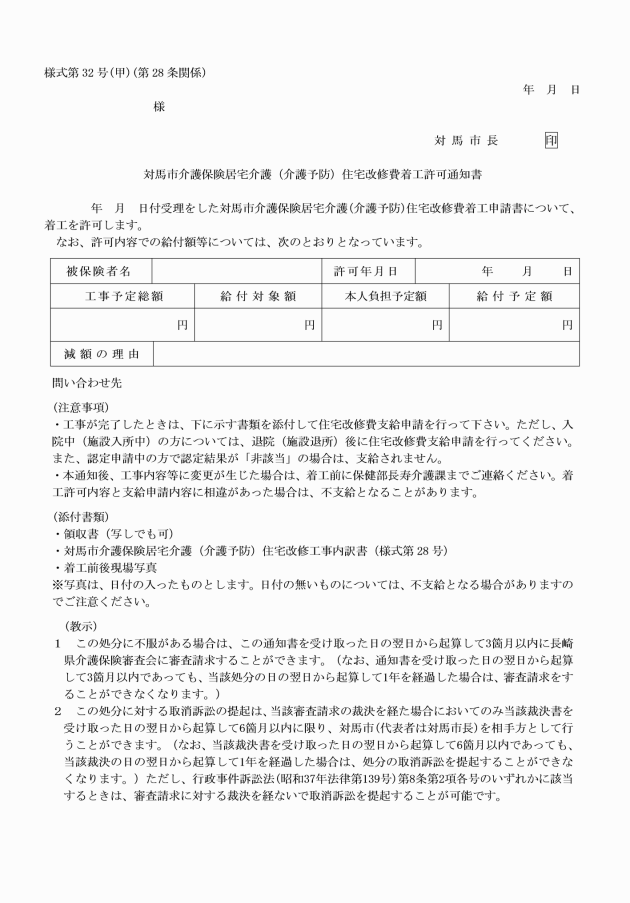

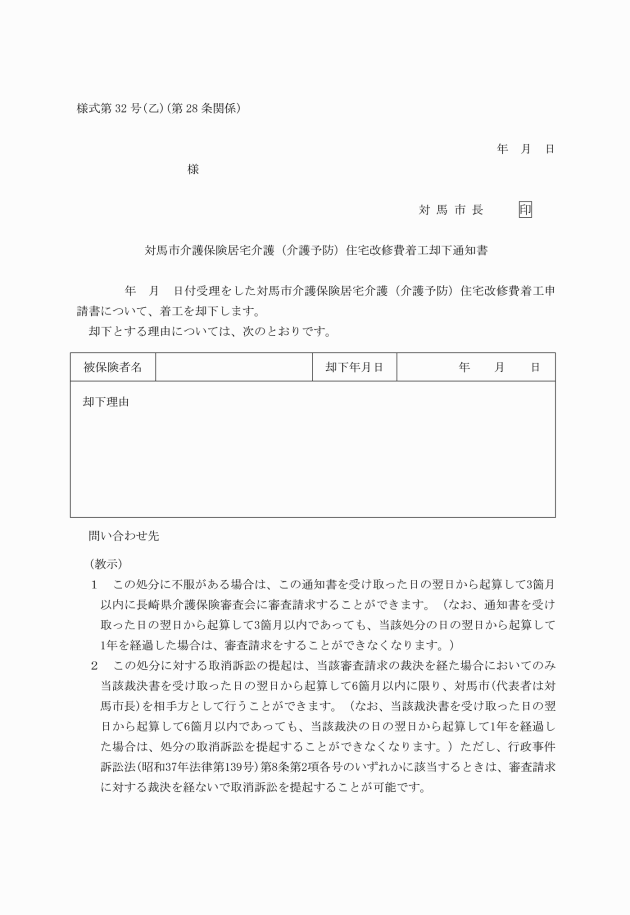

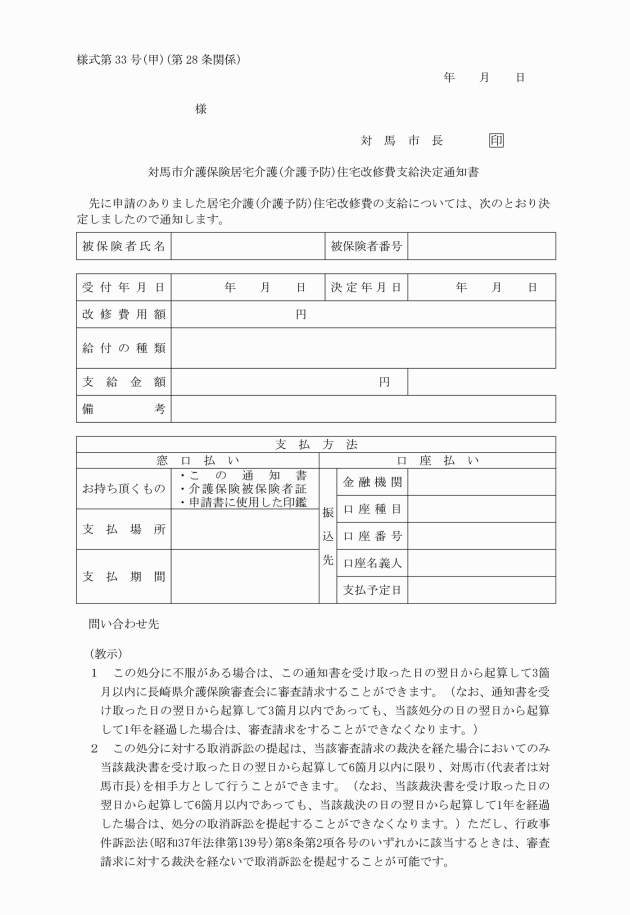

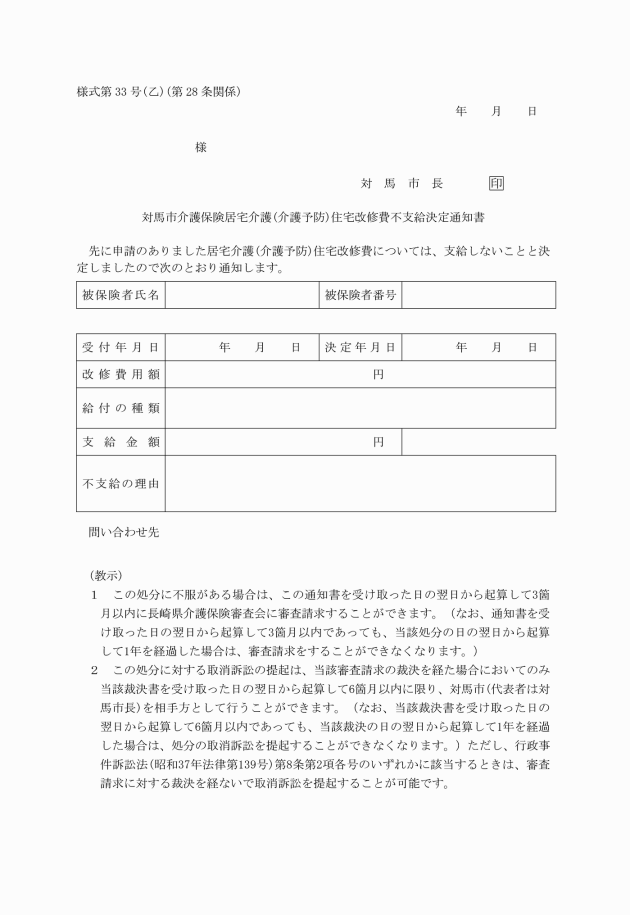

(住宅改修費の支給申請)

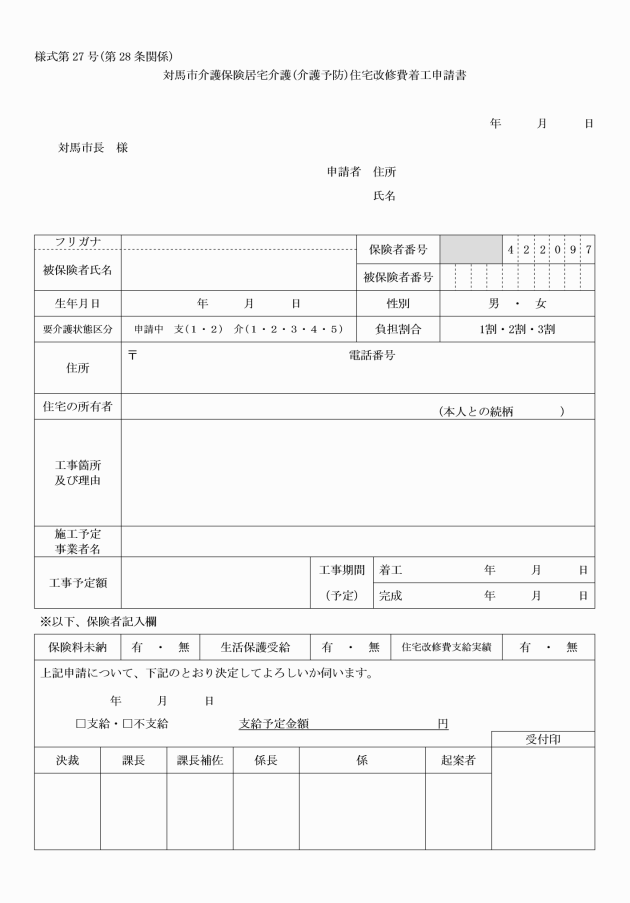

第28条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項の申請書は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費着工申請書(様式第27号)とする。

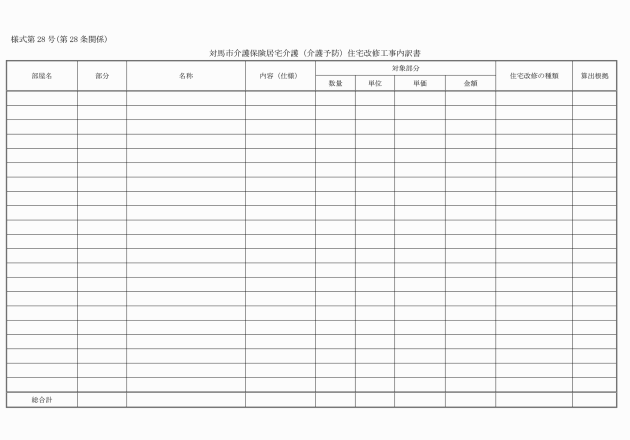

2 省令第75条第1項第2号及び省令第94条第1項第2号の書類は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事内訳書(様式第28号)とする。

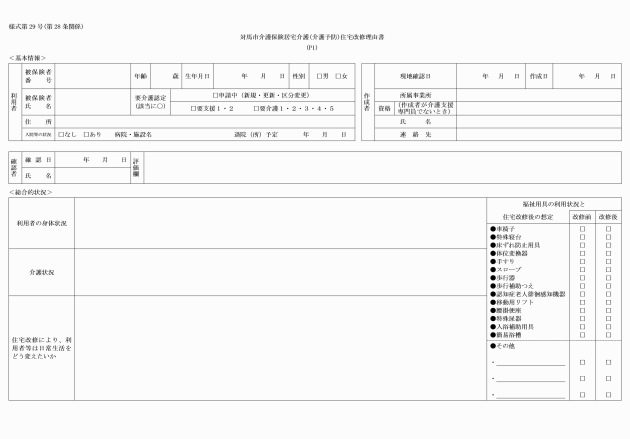

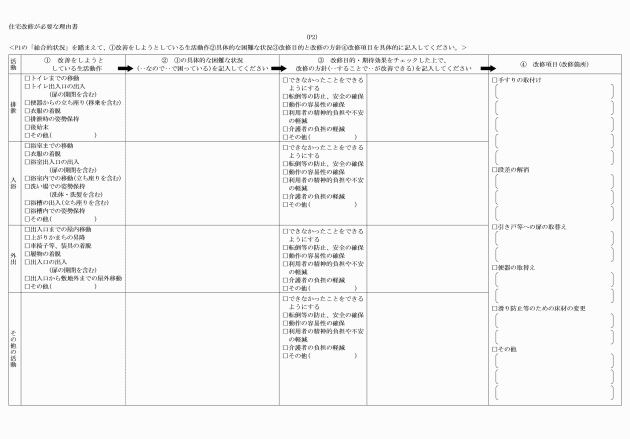

3 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書(様式第29号)とする。

4 省令第75条第1項第4号及び第7号並びに省令第94条第1項第4号及び第7号の書類等は、住宅改修箇所の改修前後の写真とする。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めるときは、住宅改修前の写真を添付することを要しない。

5 省令第75条第1項第5号及び省令第94条第1項第5号の書類は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第30号)とする。

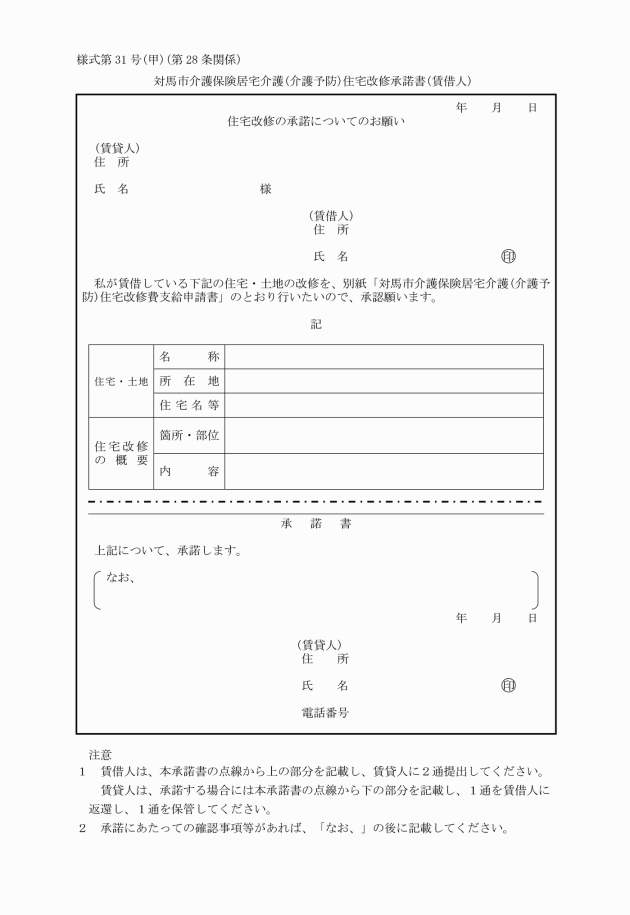

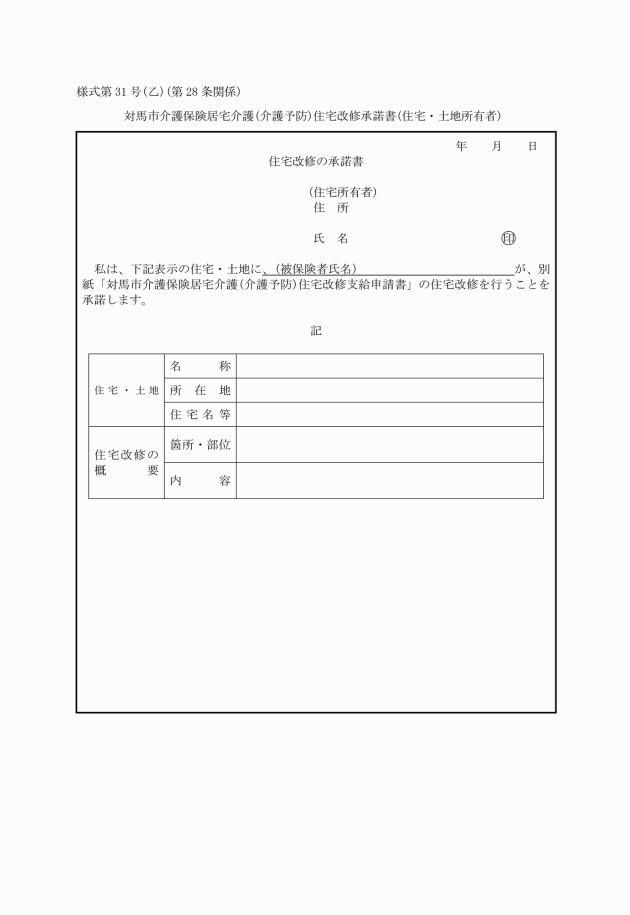

6 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、対馬市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承諾書(様式第31号(甲)(乙)。以下「住宅改修承諾書」という。)とする。ただし、市長が特に認める場合は、次の事項を記載し、又は証する書面をもって、住宅改修承諾書に替えることができる。

(1) 住宅改修をしようとする住宅の名称及び所在地

(2) 住宅の改修箇所、その内容等の概要

(3) 住宅改修の対象となる住宅の所有者その他権原を有する者の当該住宅改修に係る承諾

2 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者は、要介護被保険者から居宅介護支援の依頼を受けたときは、別に定めるサービス利用票及び利用票別表(以下これらを「サービス利用票等」という。)並びに別に定めるサービス提供票及び提供票別表(以下これらを「サービス提供票等」という。)を作成の上、サービス利用票等にあっては当該要介護被保険者に、サービス提供票等にあっては当該サービス提供票に記載された全ての指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に交付するものとする。

3 法第53条第1項に規定する指定介護予防支援事業は、要支援被保険者から介護予防支援の依頼を受けたときは、サービス利用票等及びサービス提供票等を作成の上、サービス利用票等にあっては当該要支援被保険者に、サービス提供票等にあっては当該サービス提供票に記載された全ての指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者に交付するものとする。

(特例居宅介護サービス計画費の基準)

第30条 法第47条第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例施設介護サービス費の基準)

第31条 法第49条第2項の規定により市が定める額は、同項に規定する施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2の規定に該当する者にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額とする。

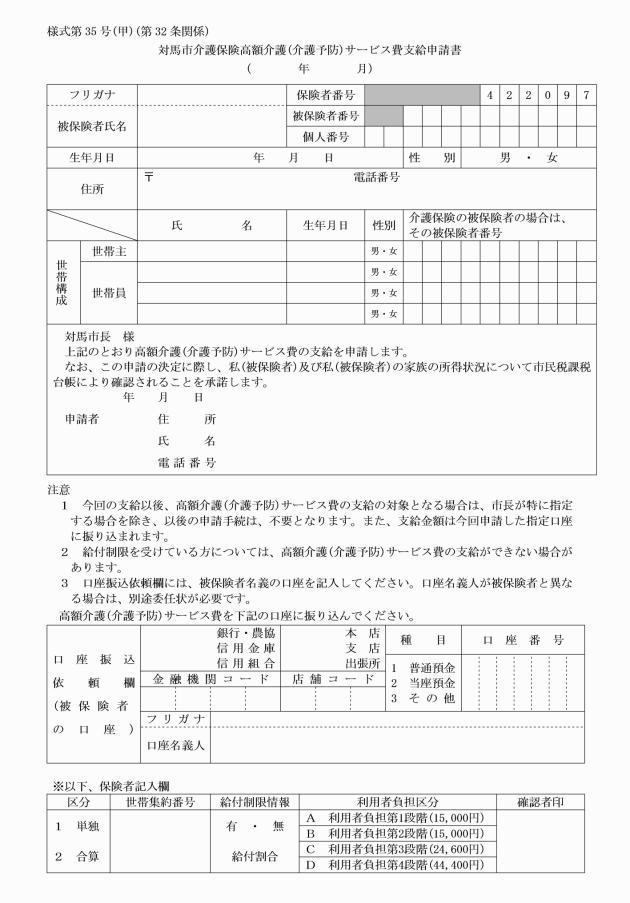

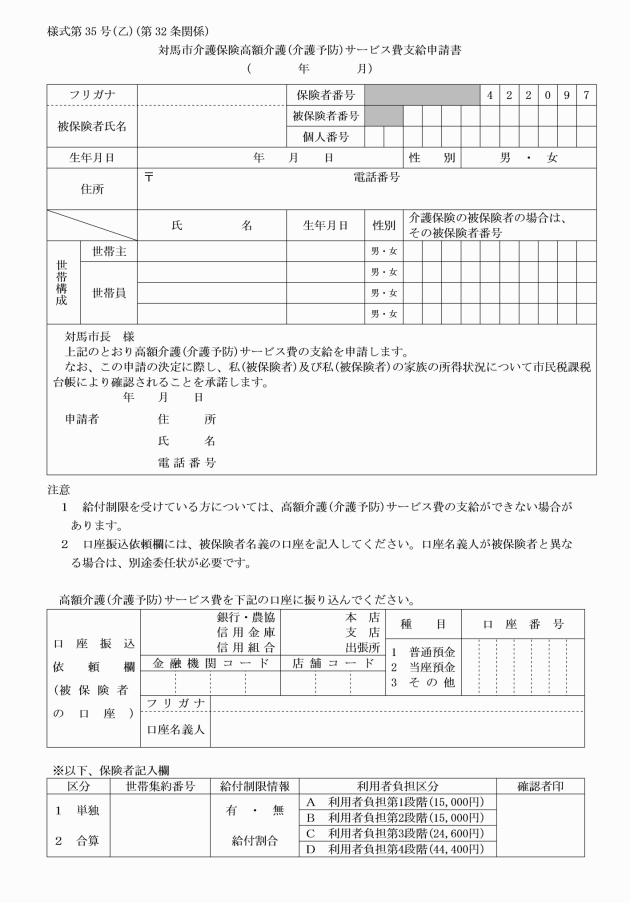

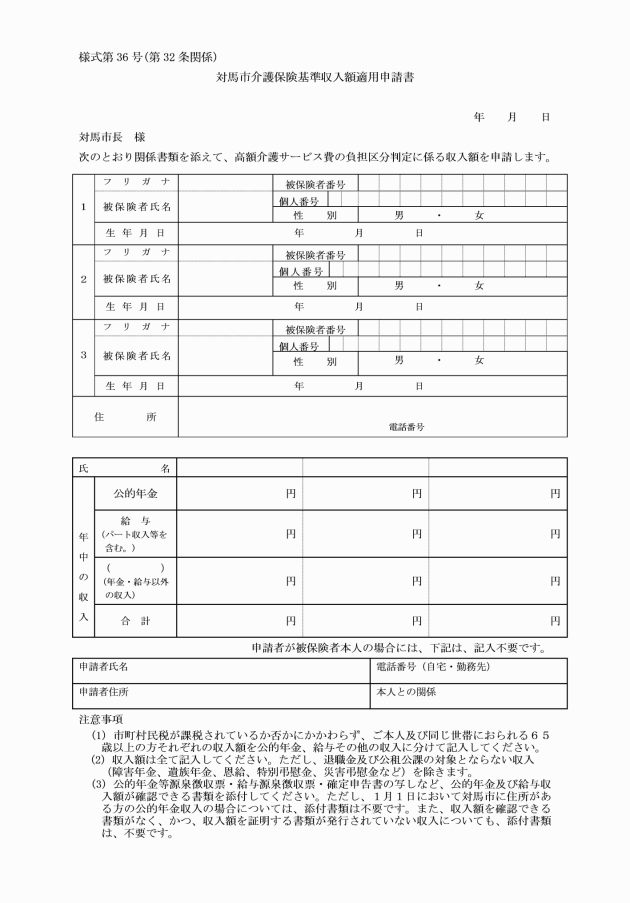

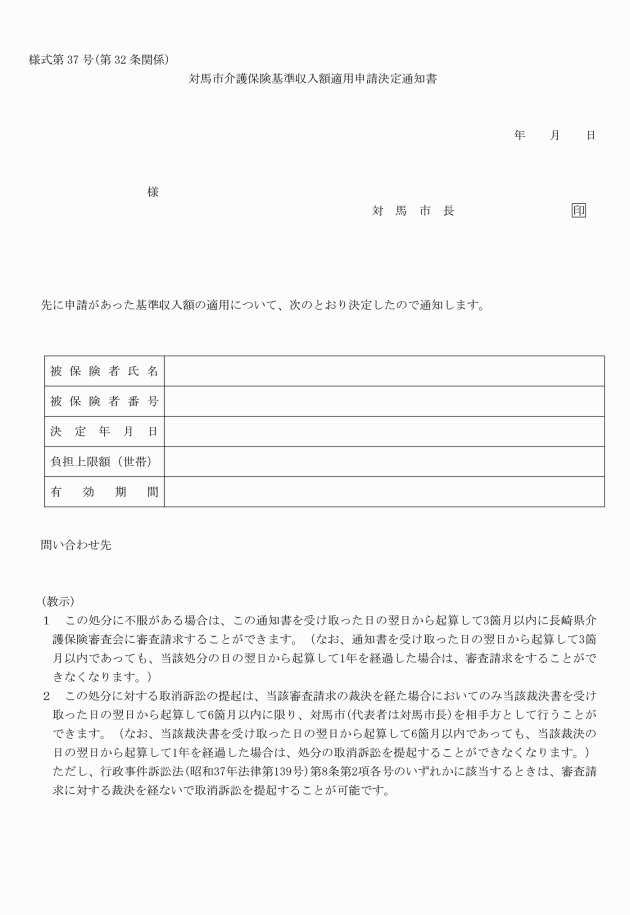

2 省令第83条の2の3に規定する申請書は、対馬市介護保険基準収入額適用申請書(様式第36号)とする。

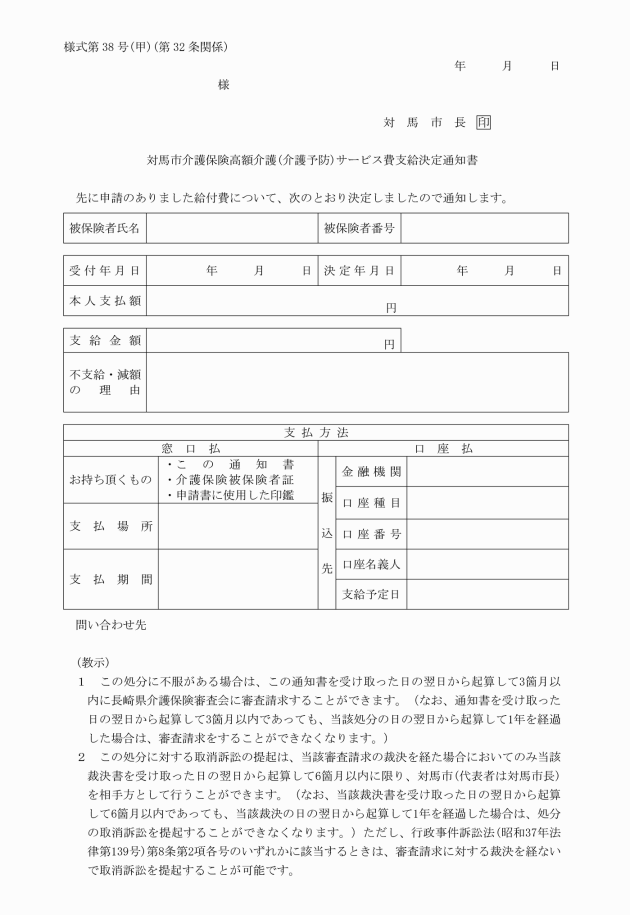

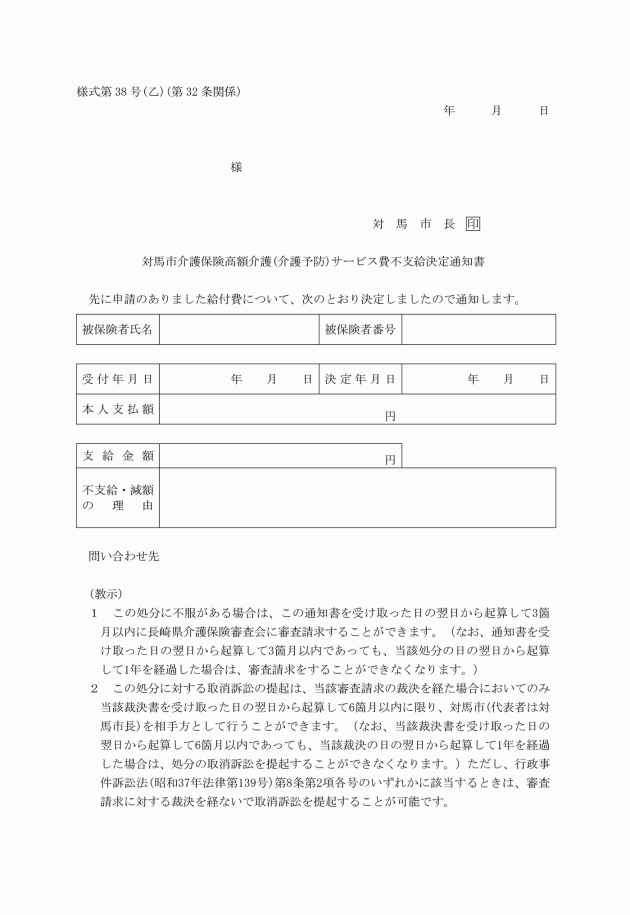

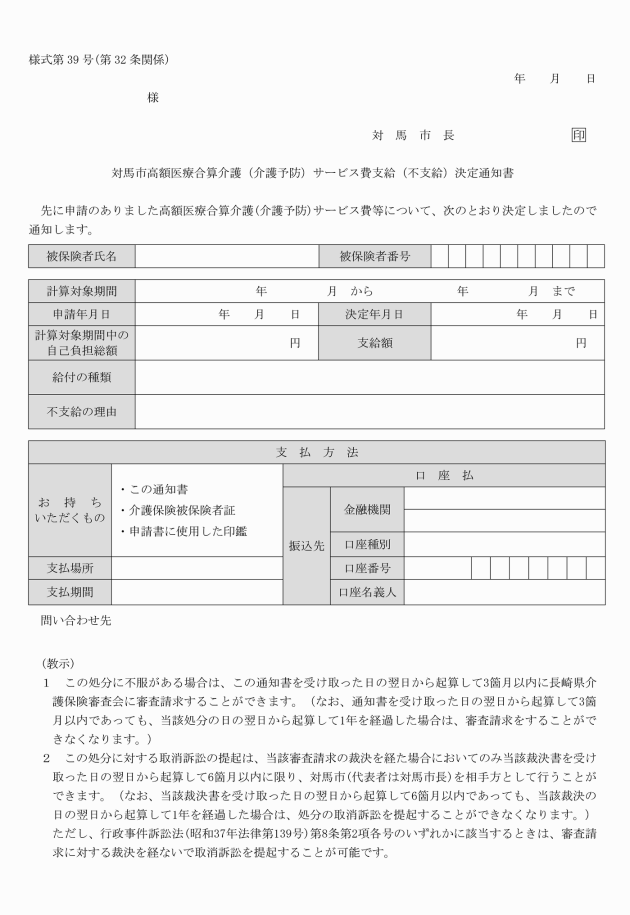

5 市長は、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の対象となる者がある時は、対馬市高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により通知するものとする。

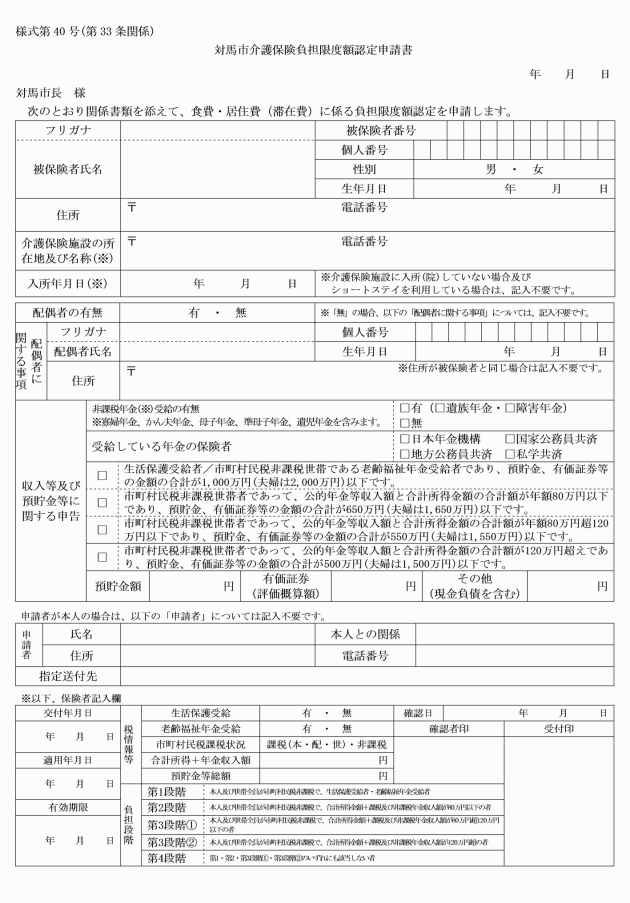

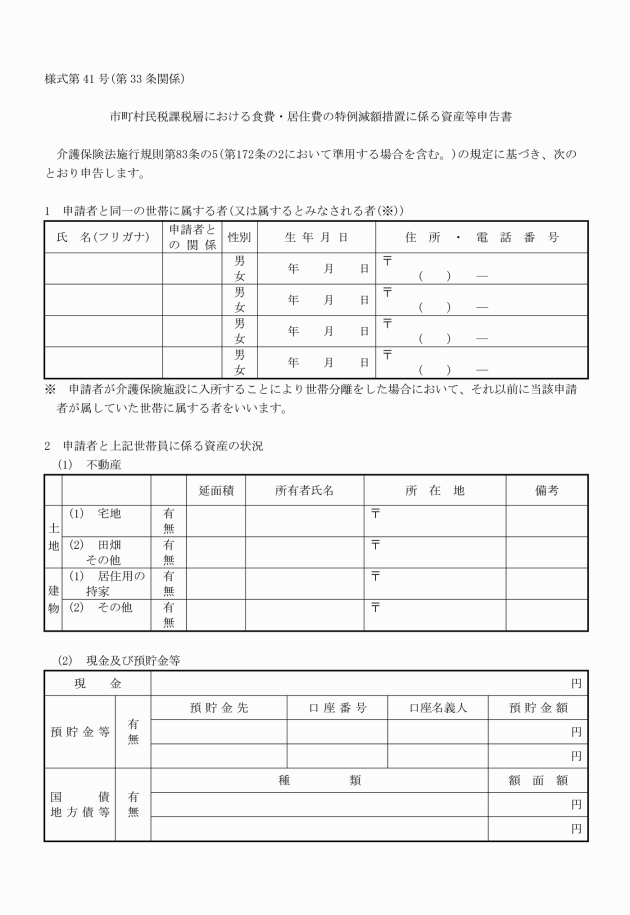

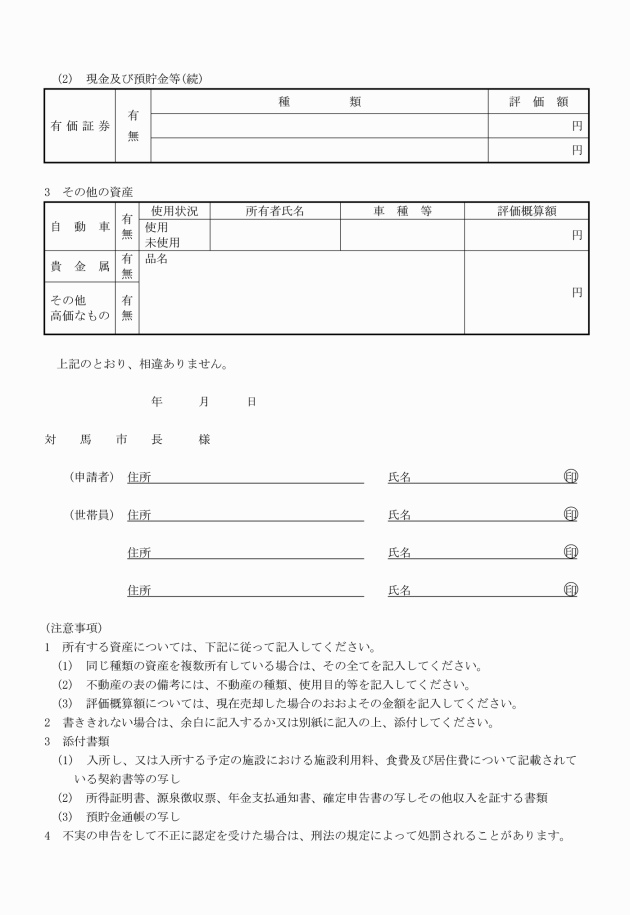

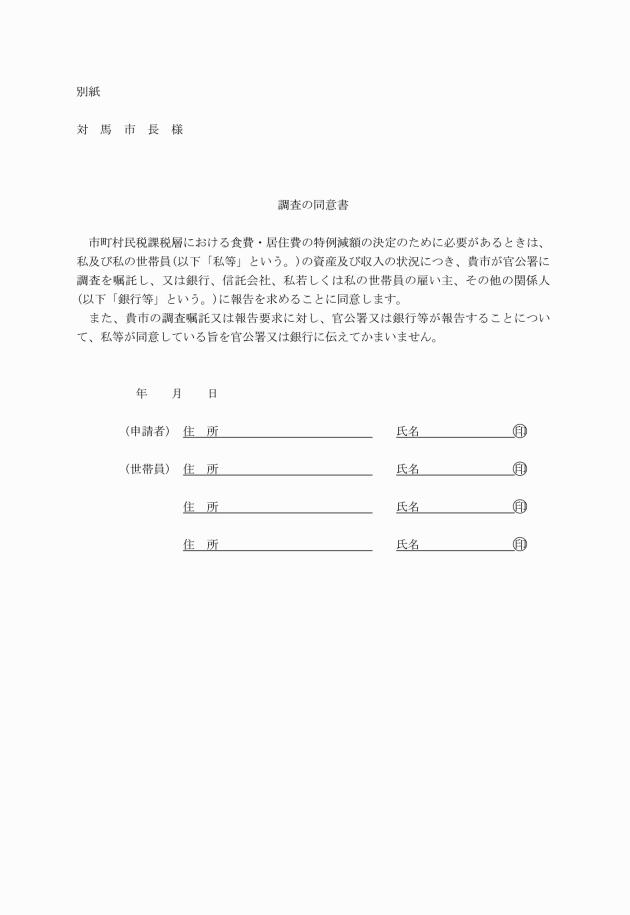

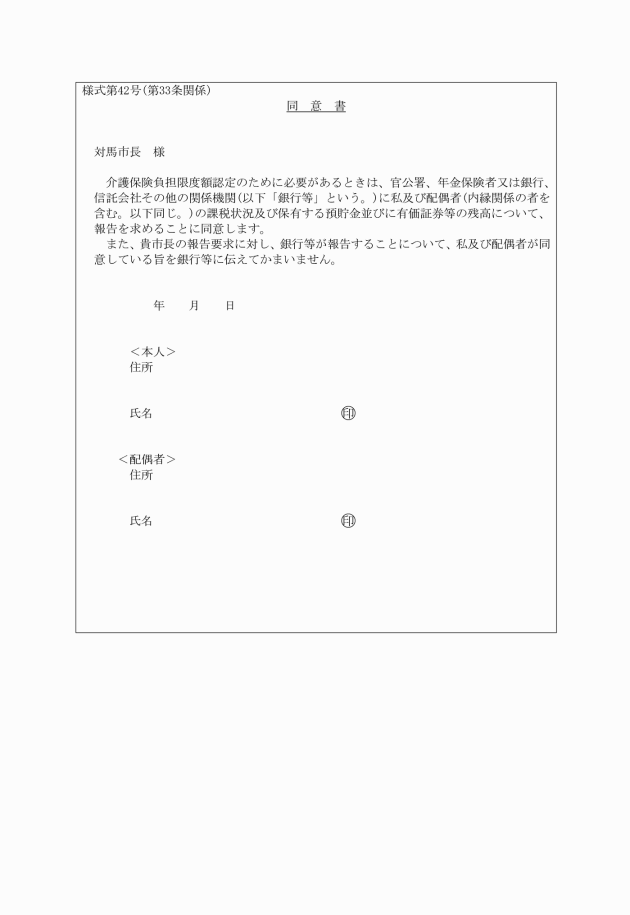

2 省令第83条の6第2項に規定する書類は、同意書(様式第42号)とする。

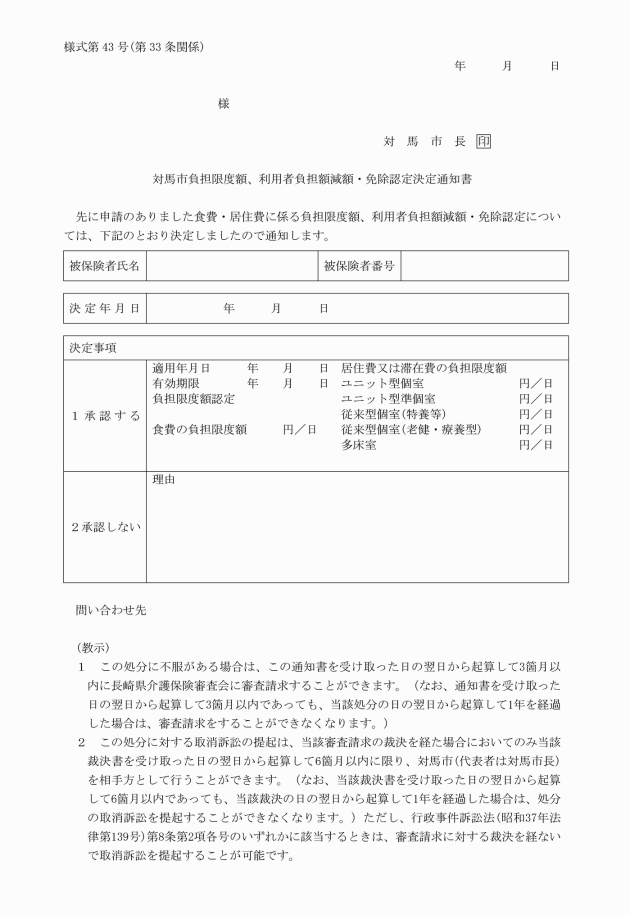

4 市長は、第1項の規定による申請に対する認定を行ったときは、省令第83条の6に規定する介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第34条 法第51条の4第2項の規定により市が定める額は、食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の基準)

第35条 法第54条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2の規定に該当する者にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の基準)

第36条 法第54条の3第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2の規定に該当する者にあっては100分の80又は100分の70)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の基準)

第37条 法第59条第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の基準)

第38条 法第61条の4第2項の規定により市が定める額は、食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

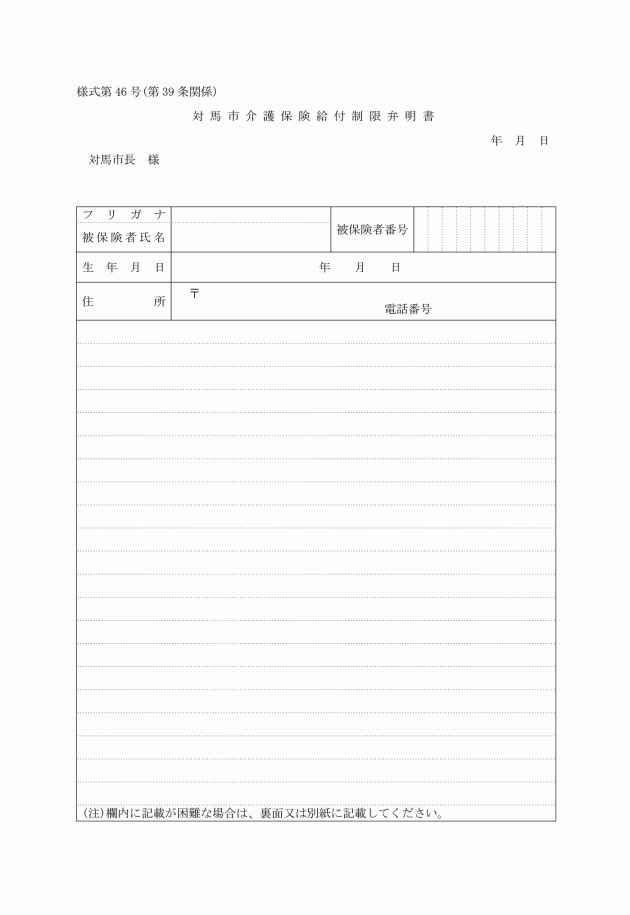

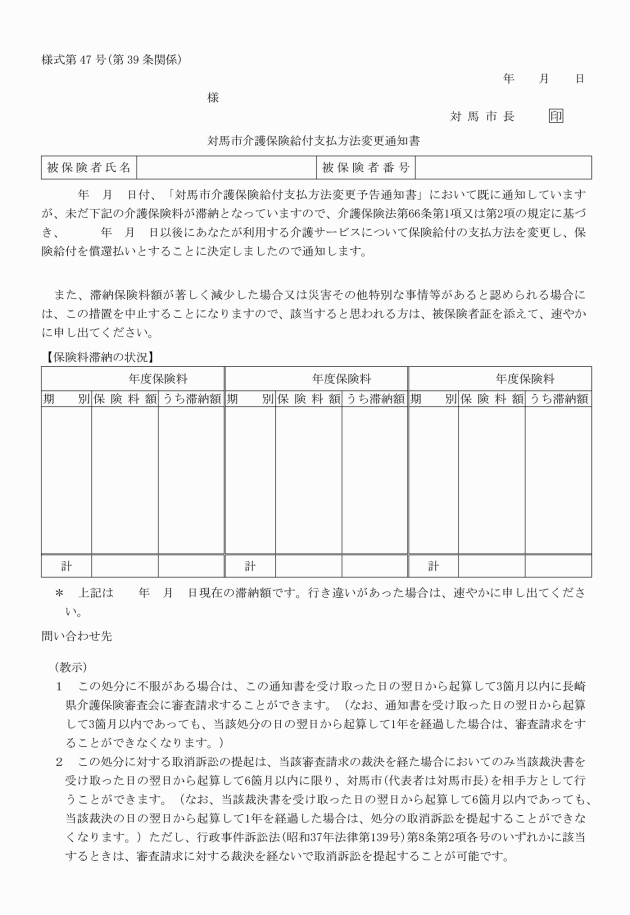

第4節 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払方法変更)

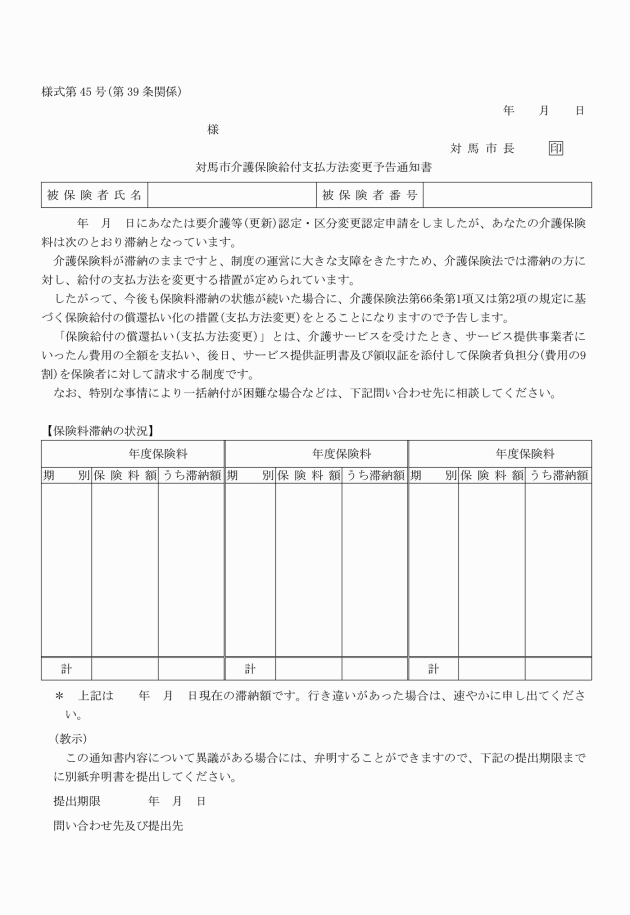

第39条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ対馬市介護保険給付支払方法変更予告通知書(様式第45号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

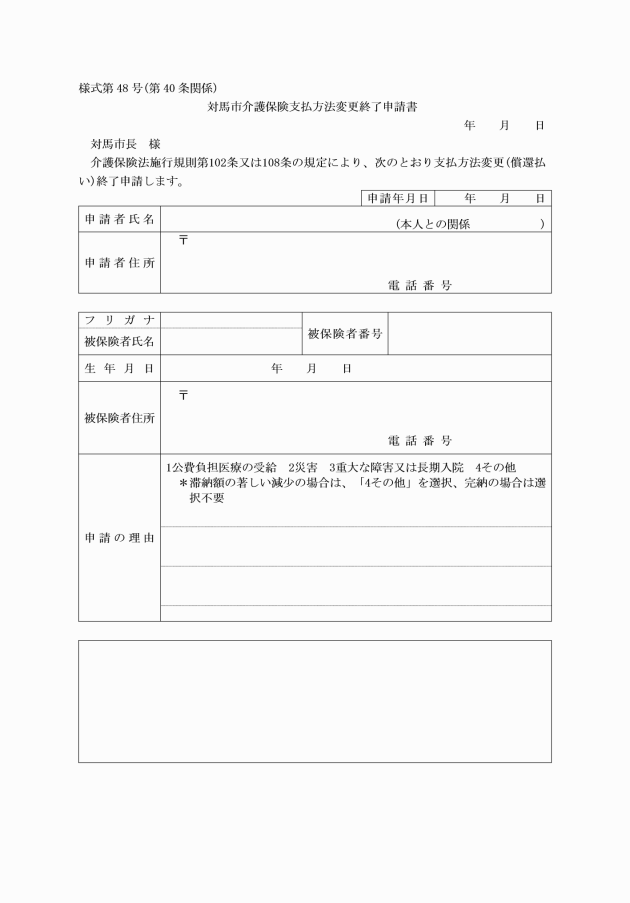

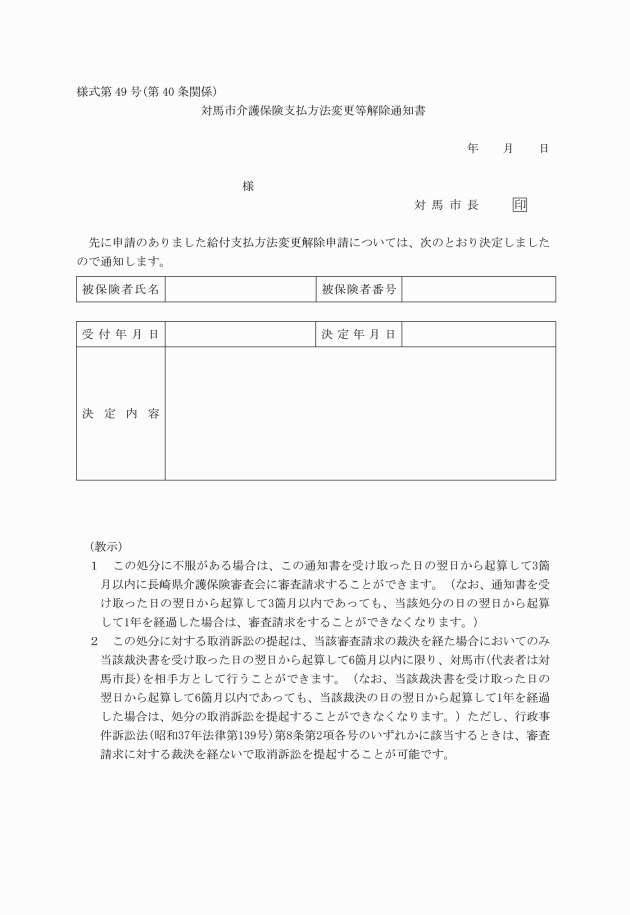

(支払方法変更の終了申請)

第40条 要介護被保険者等は、省令第102条の支払方法の変更の記載の消除又は省令第108条の保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、対馬市介護保険支払方法変更終了申請書(様式第48号)に被保険者証及び当該各規定に定める特別の事情のある旨を証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

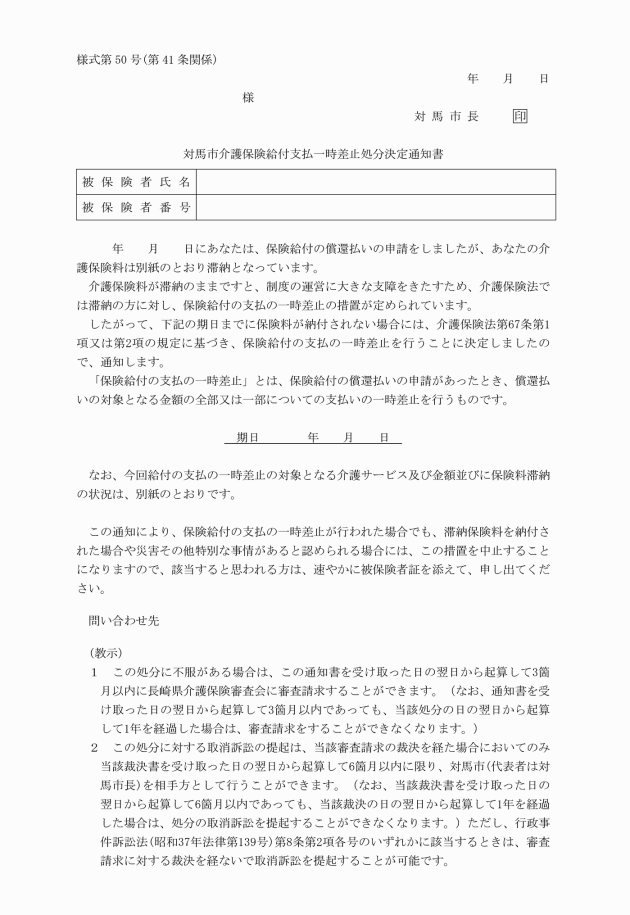

(介護保険給付の支払一時差止通知書)

第41条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、対馬市介護保険給付支払一時差止処分決定通知書(様式第50号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

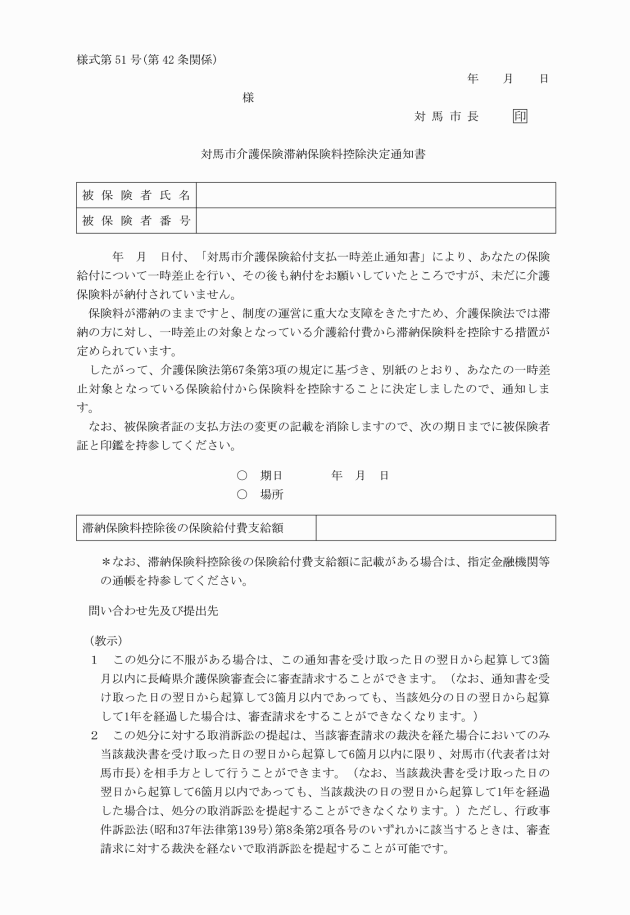

(滞納保険料控除通知)

第42条 省令第106条の規定による通知は、対馬市介護保険滞納保険料控除決定通知書(様式第51号)により行うものとする。

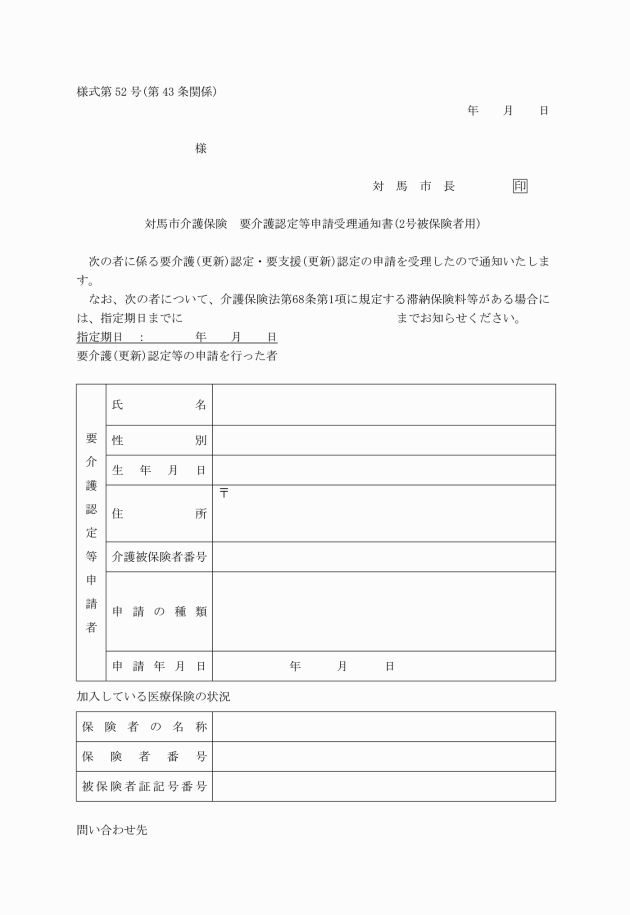

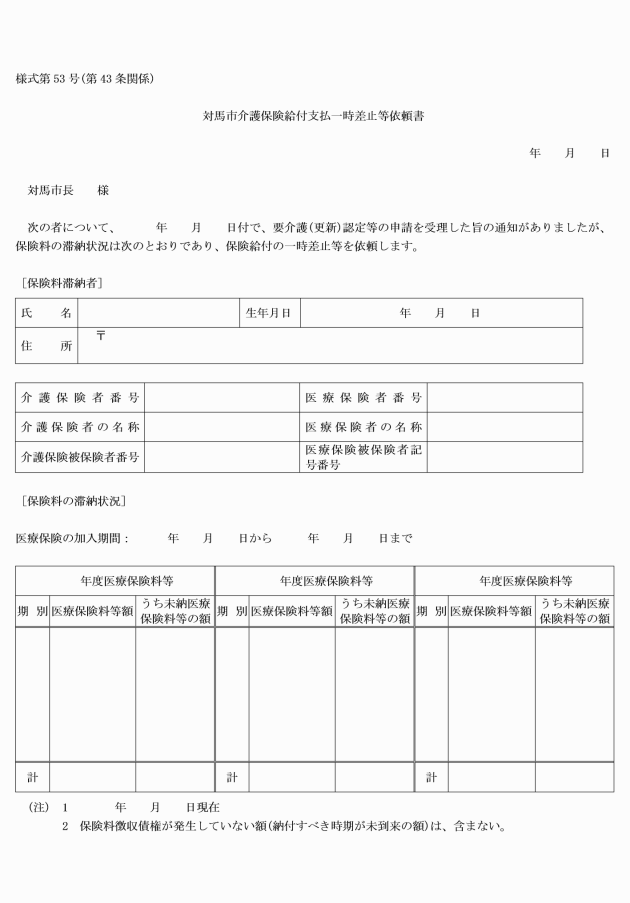

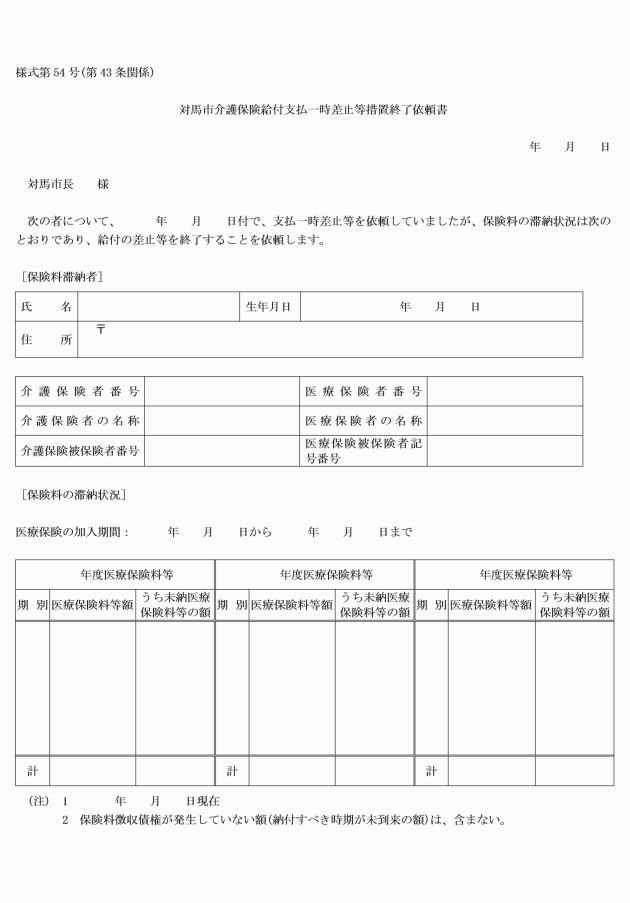

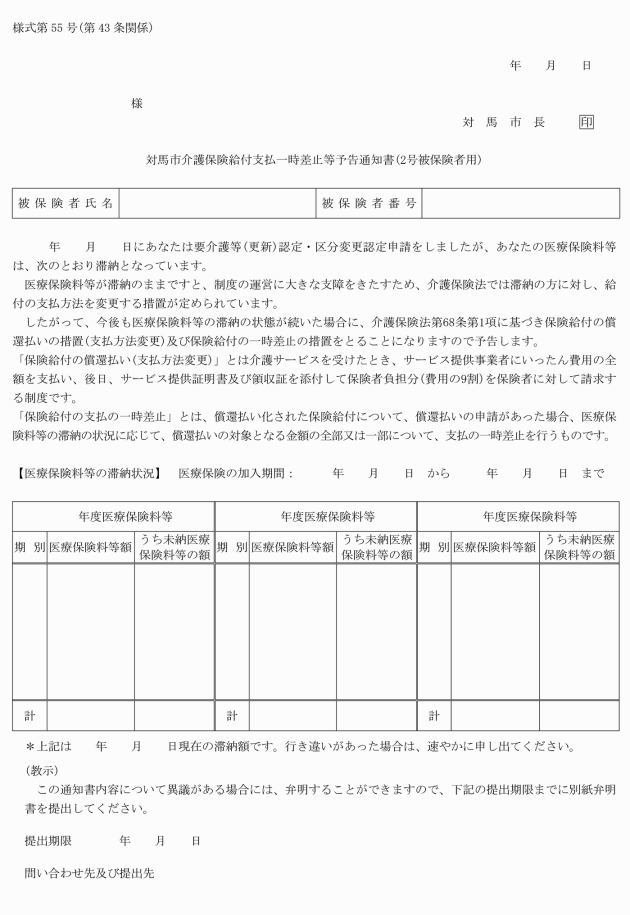

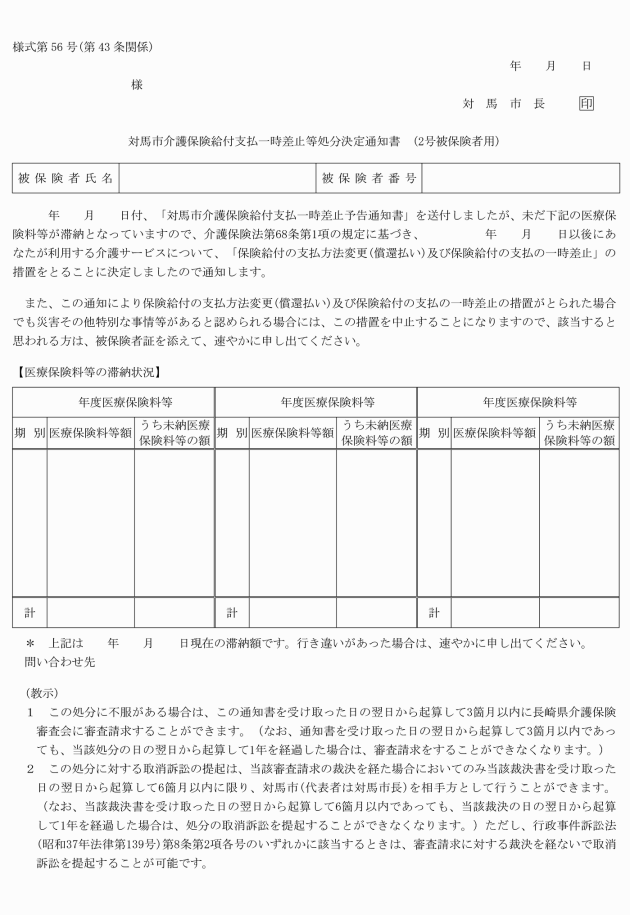

(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第43条 市長は、第2号被保険者から法第27条第1項又は法第32条第1項若しくは法第28条第2項又は法第33条第2項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に省令第110条第1項に規定する事項について、対馬市介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第52号)により情報の提供を求めるものとする。

5 市長は、第2項の医療保険者から対馬市介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書により保険給付差止めの終了の依頼があったときは、対馬市介護保険給付支払方法変更等解除通知書により当該第2号被保険者に通知を行った上、当該第2号被保険者に係る被保険者証の保険給付差止の記載を消除するものとする。

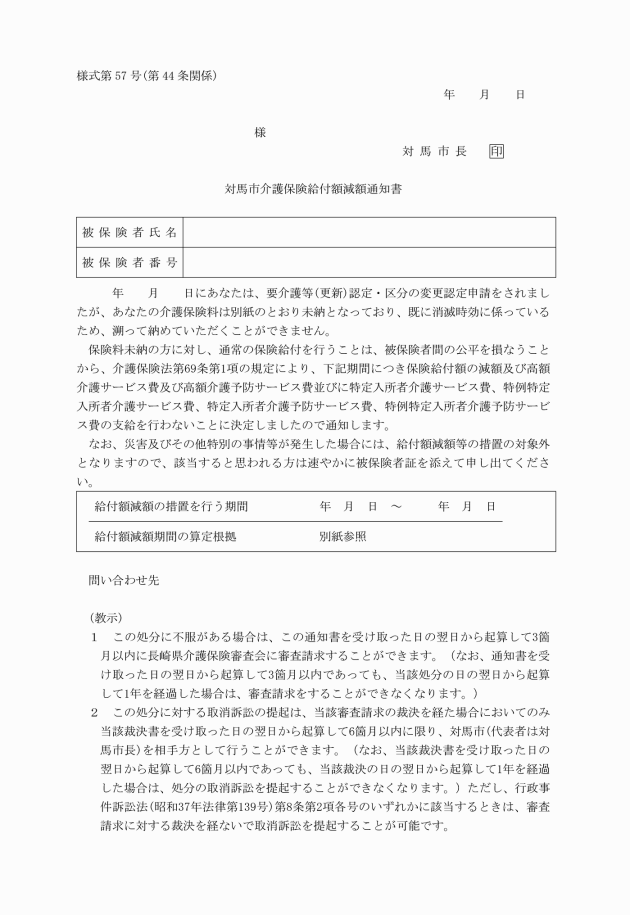

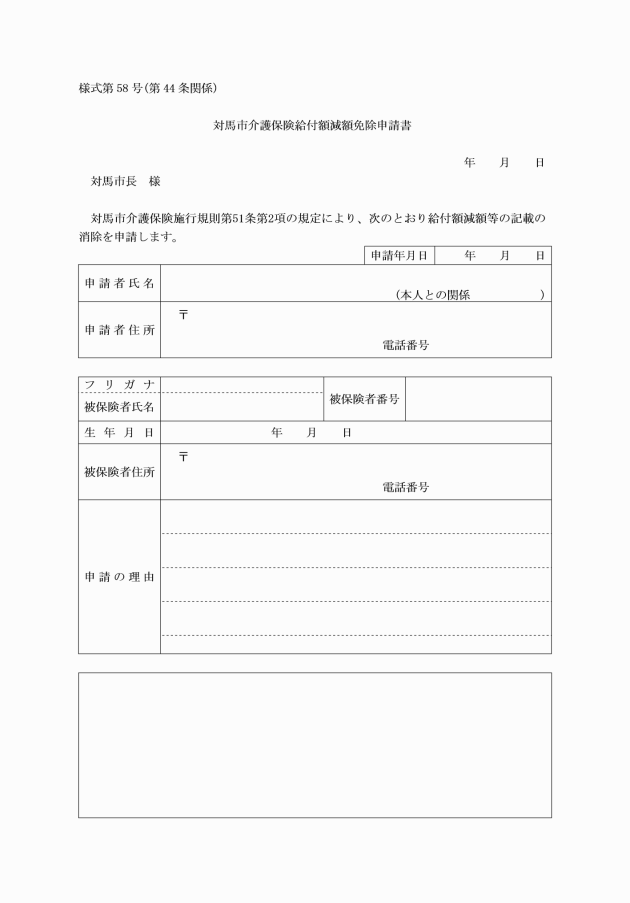

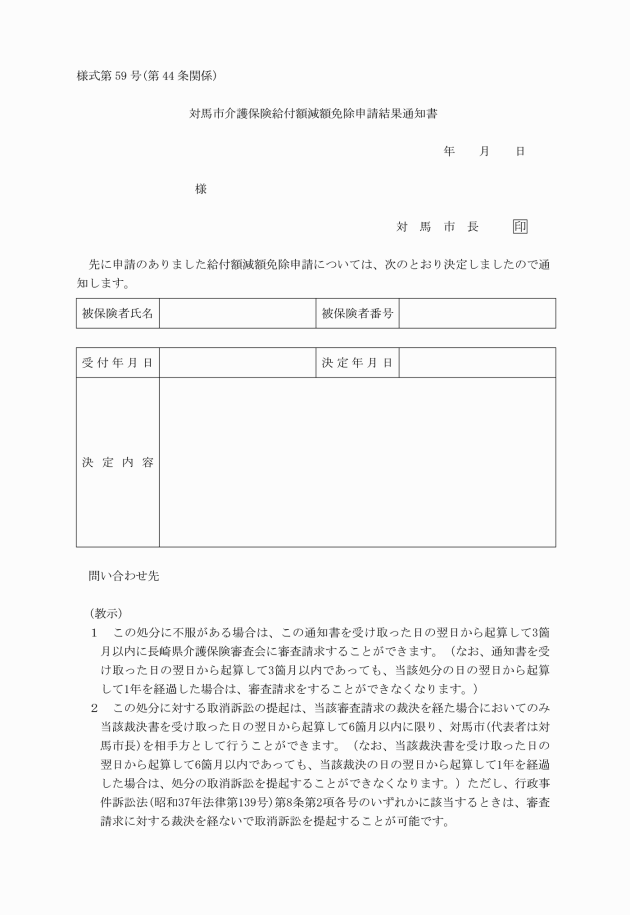

(給付額減額通知等)

第44条 市長は、被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うときは、対馬市介護保険給付額減額通知書(様式第57号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

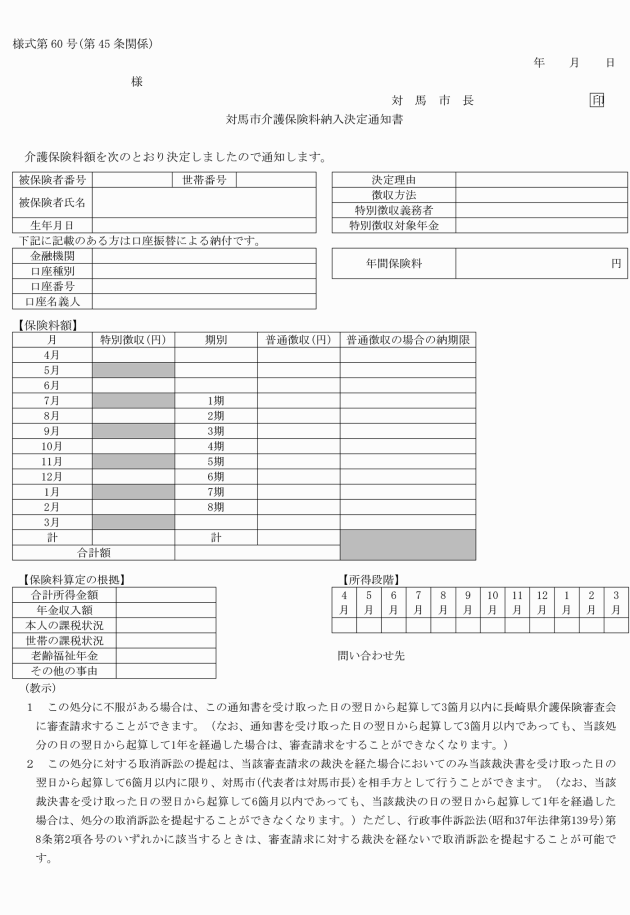

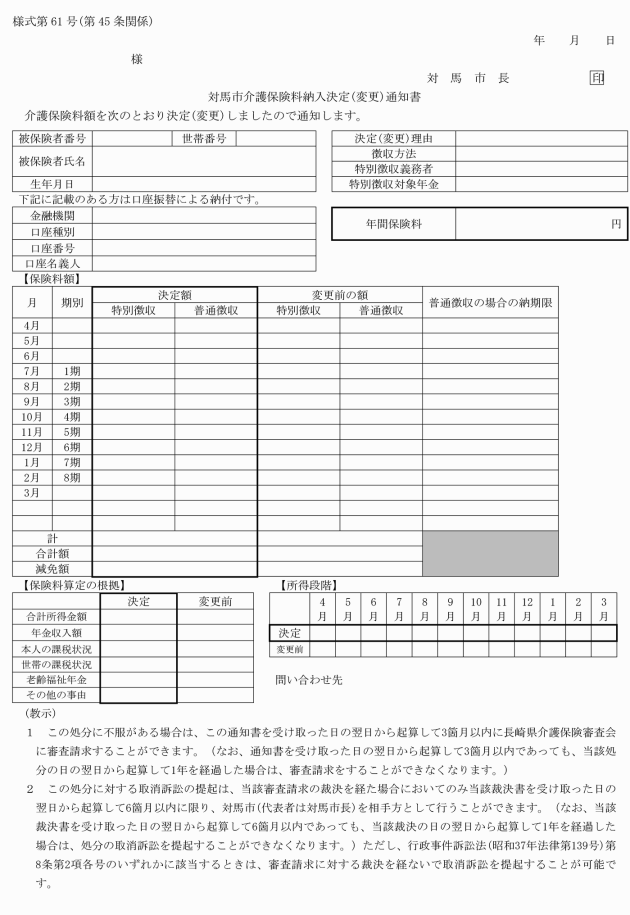

第5章 保険料等

(1) 条例第9条第1項第1号の規定に該当する場合 罹災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第9条第1項第2号、第3号及び第4号のいずれかに該当する場合 世帯の主たる生計維持者(以下「生計中心者」という。)の収入が減少した理由書、当該年度の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

4 市長は、徴収猶予の理由がなくなったと認めるときは、徴収猶予の決定を取り消し、その旨を対馬市介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第65号)により当該徴収猶予の決定を受けていた者に通知するものとする。

(1) 条例第9条第1項第1号の規定に該当することにより保険料を減免する場合 罹災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第9条第1項第2号、第3号及び第4号のいずれかに該当することにより保険料を減免する場合 生計中心者の収入が減少した理由書、当該年度の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

4 条例第10条第1項の規定により保険料を減免する場合におけるその期間は、別に定めるものとする。

5 市長は、条例第17条第1項第1号に該当することにより保険料を減免する場合において、損害の発生した日の属する月の翌月以降の納期に係る保険料を既に収納している場合であっても、特に必要があると認めるときは、当該収納済み保険料について減免することがある。

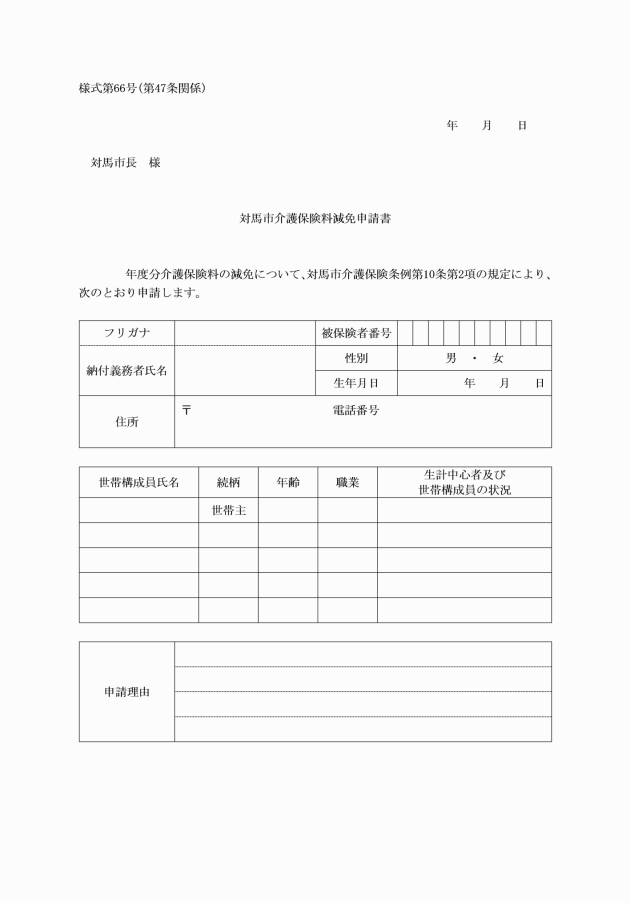

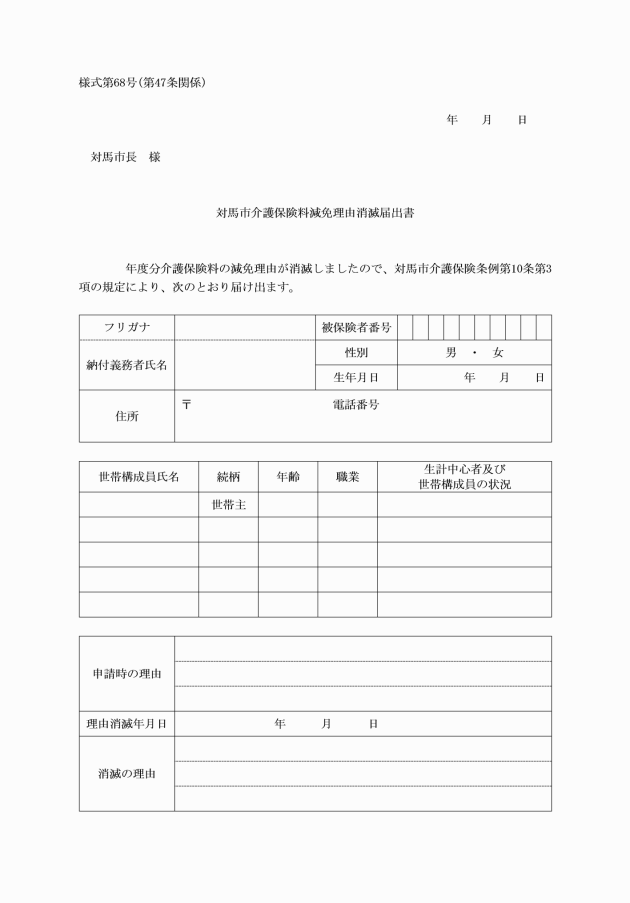

7 条例第18条第3項の規定による届出は、対馬市介護保険料減免理由消滅届出書(様式第68号)により行わなければならない。

(1) 条例附則第9項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 | 減免割合 |

200万円以下であるとき | 10分の10 |

200万円を超えるとき | 10分の8 |

第6章 雑則

(委任)

第49条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月31日規則第21号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和元年8月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月30日規則第23号)

この規則は、令和2年5月1日から施行し、改正後の第48条の規定は令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年7月28日規則第19号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

附則(令和4年6月30日規則第22号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和4年9月13日規則第31号)

この規則は、令和4年9月13日から施行する。

附則(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。