○対馬市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

令和2年12月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者自身若しくは高齢者を介護している家族等(以下「介護者」という。)の事情により在宅での介護が一時的に困難となった高齢者又は養護者等から虐待や暴力を受けた高齢者を一時的に老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に定める養護老人ホーム(以下「施設」という。)に保護することで、高齢者及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 この事業(利用者の決定に係る事務を除く。)は、市が施設に委託し、実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護者の存しない高齢者であって、傷病により1人で居宅生活を継続することが一時的に困難となる者

(2) 日常生活を営むのに何らかの支障があり、介護者による介護を受けている高齢者であって、介護者が傷病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は公的行事への参加等の社会的理由により当該高齢者と同居できないために、1人での生活が一時的に困難となる者

(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待を受け、又は受けるおそれがあると認められ、生命の危険を緊急に回避するために一時的に保護する必要があると認められる者

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有し他の者に感染させるおそれがある者

(2) 医療機関等に入院し、治療を受ける必要があると認められる者

(サービスの内容)

第4条 緊急一時保護において実施施設が提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 食事の提供及び身の回りの世話

(2) 虐待者からの保護及び面会制限

(3) その他市長が特に必要であると認める事項

(利用期間)

第5条 この事業の利用期間は、原則として、1回当たり7日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認める場合は、他の利用者へのサービスの低下及び新規利用者への影響を及ぼさない範囲内で、必要最小限の期間で延長することができる。

(介護保険法の優先)

第6条 この事業の対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者及び要支援者は介護保険給付サービスを優先して利用するものとする。

(利用の申請及び決定)

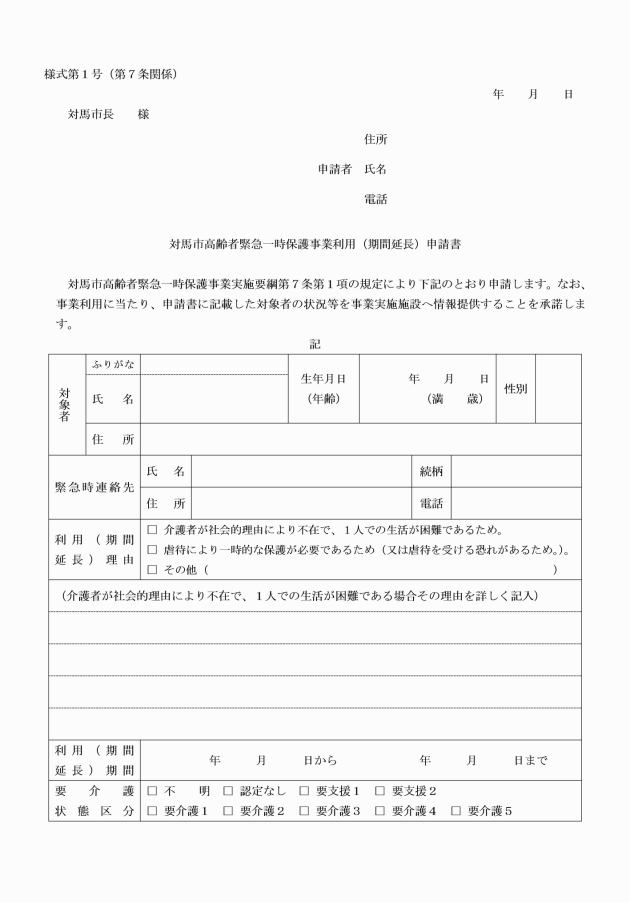

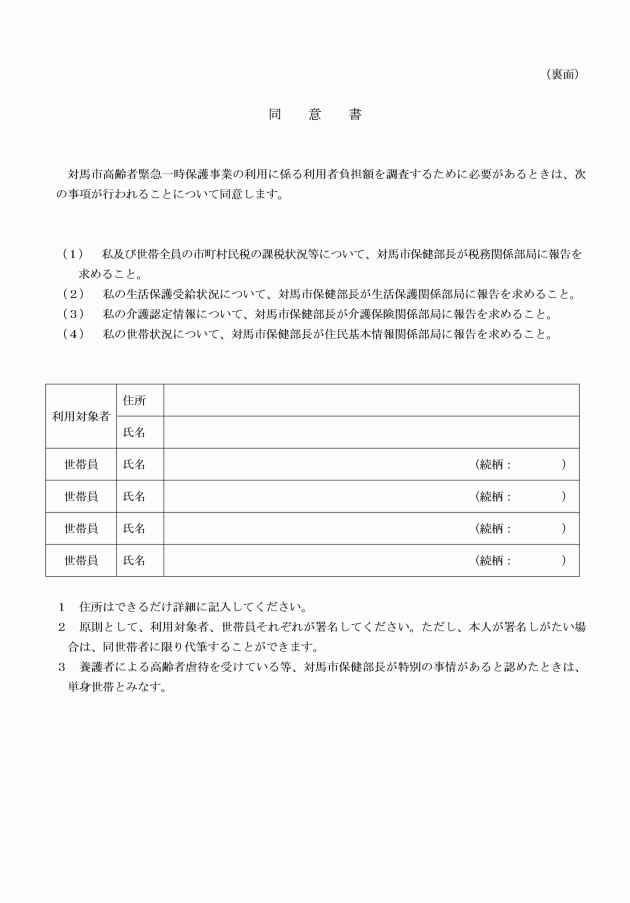

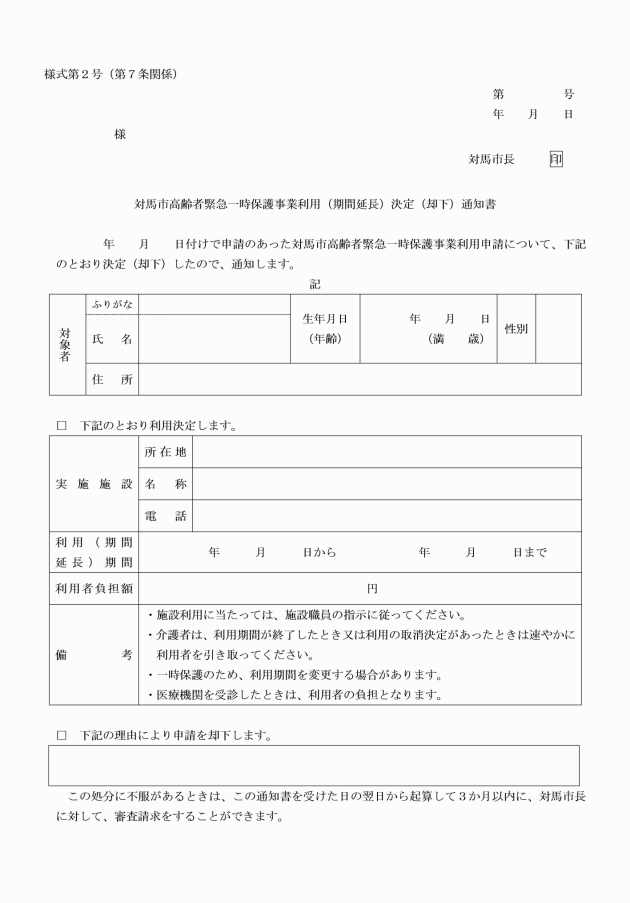

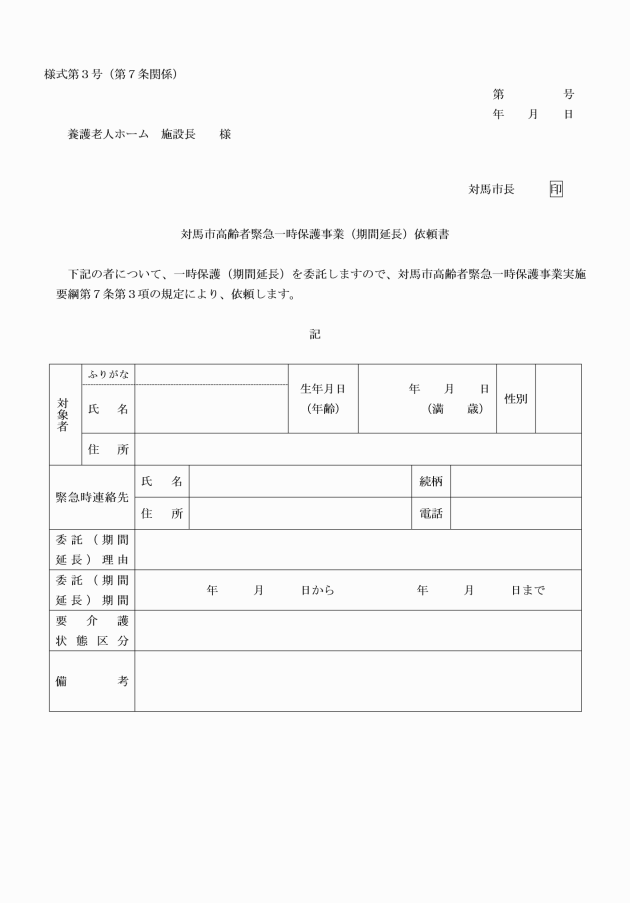

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市高齢者緊急一時保護事業利用(期間延長)申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(送迎方法)

第8条 この事業を利用する場合の送迎は、原則として介護者が行うものとする。ただし、やむを得ない理由により介護者による送迎が困難な場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(1) 別表第1に規定する経費の1割(ただし、利用者が介護保険法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定の適用を受ける者であるときは2割、利用者が介護保険法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定の適用を受ける者であるときは3割)に相当する額

(1) 利用者が生活保護世帯に該当する場合

(2) その他利用者が費用を負担することが困難であると市長が認める場合

4 前項第1号の場合において免除する費用に、食事の提供に要する費用は含まないものとする。

(利用上の遵守事項)

第10条 利用者及びその介護者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用期間中は、施設及びその職員の指示に従うこと。

(2) 利用施設と密接に連絡をとるよう努めること。

(3) 利用期間が終了したとき又は利用の取消しの決定があったときは、速やかに利用者を引き取ること。

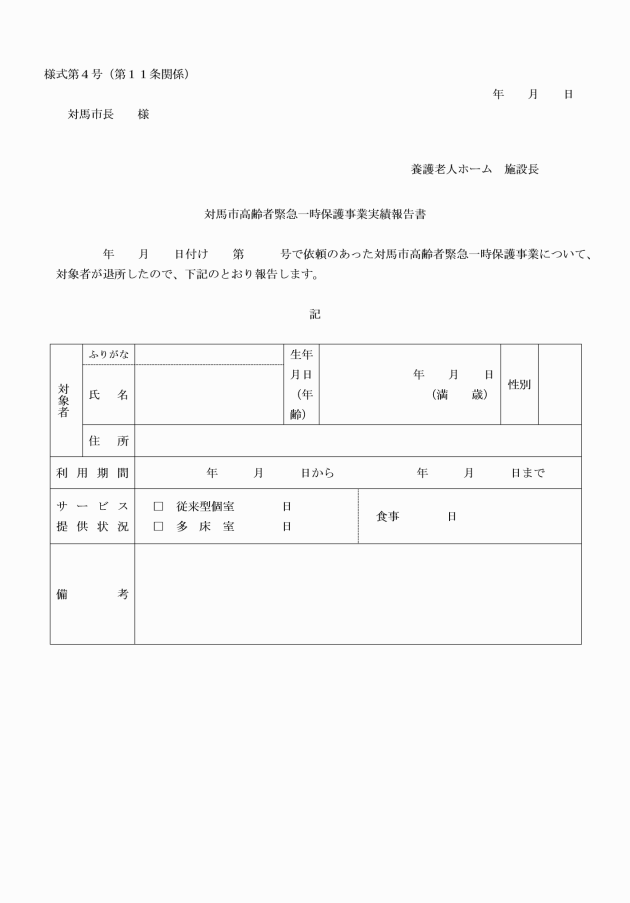

(報告義務)

第11条 実施施設は、利用者が退所したときは、対馬市高齢者緊急一時保護事業実績報告書(様式第4号)により、利用実績を市長に報告するものとする。

(記録)

第12条 市長は、必要な帳簿等を備え、事業の運営状況を記録しておかなければならない。

(利用の取消し)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 病状の悪化その他の理由により施設での利用が不適当と認められる場合

(2) 虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けた場合

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、介護者に対し利用者の引取りを求めることができる。

(緊急利用)

第14条 身元不明者の緊急利用については、保護の実施機関の長が代行者となって申請するものとする。

2 認知症等により判断能力がなく、かつ、支援する家族のいない高齢者及び介護者からの虐待等で保護を必要とする高齢者の緊急利用については、親族、民生委員又は保護の実施機関の長が代行者となって申請するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 施設及びその職員は、常に利用者の人格を尊重して業務に当たるとともに、正当な理由なく利用者の身上及び家庭状況に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(対馬市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の廃止)

2 対馬市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成17年対馬市告示第50号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定により利用登録の決定を受けているものの利用者負担金及び委託料の額については、旧要綱の例による。

附則(令和3年8月1日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の対馬市高齢者緊急一時保護事業実施要綱第9条の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった費用負担から適用し、同日前に申請のあった費用負担については、なお、従前の例による。

附則(令和5年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年7月26日告示第129号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和7年2月27日告示第26号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

事業に要する経費(利用に要する費用)

要介護認定者 | 要支援認定者 | 左のいずれにも該当しない者 |

短期入所生活介護費 | 介護予防短期入所生活介護費 | 要支援1の認定者と同額 |

備考 上表に掲げる経費は、厚生労働大臣が定める基準によって算定される経費とする。

別表第2(第9条関係)

事業に要する経費(居住費及び食事サービス費)

居住費 | 食事サービス費 | |

従来型個室 | 多床室 | |

1,240円 | 920円 | 1,450円 |

備考 上表に掲げる経費は、1日当たりの額とする。

別表第3(第9条関係)

利用者が負担する居住費

区分 | 対象 | 従来型個室 | 多床室 | |

1 | 生活保護世帯 | 380円 | 0円 | |

住民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者 | |||

2 | 合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の者 | 480円 | 430円 | |

3 | 合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え120万円以下の者 | 880円 | 430円 | |

4 | 合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が120万円を超える者 | 880円 | 430円 | |

5 | 上記以外の者 | 1,240円 | 920円 | |

備考

1 上表に掲げる費用は、1日当たりの額とする。

2 養護者による高齢者虐待を受けている等、市長が特別の事情があると認めたときは、単身世帯とみなす。

別表第4(第9条関係)

利用者が負担する食事サービス費

区分 | 対象 | 利用者負担額 | |

1 | 生活保護世帯 | 300円 | |

住民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者 | ||

2 | 合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の者 | 600円 | |

3 | 合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え120万円以下の者 | 1,000円 | |

4 | 合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が120万円を超える者 | 1,300円 | |

5 | 上記以外の者 | 1,450円 | |

備考

1 上表に掲げる費用は、1日当たりの額とする。

2 養護者による高齢者虐待を受けている等、市長が特別の事情があると認めたときは、単身世帯とみなす。