○対馬市国民健康保険における特別療養費の支給及び保険給付の一時差止め等事務取扱要領

令和7年3月19日

訓令第1号

対馬市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等事務取扱要領(平成16年対馬市訓令第29号)の全部を次のように改正する。

(判定基準)

第1条 国民健康保険の特別療養費の支給対象者にかかる対馬市国民健康保険における特別療養費の支給及び保険給付の一時差止め等要綱(平成16年対馬市告示第26号。以下「要綱」という。)第2条第2項の判定基準については、次のとおりとする。

(1) 「納付相談又は指導に一向に応じようとしない者」とは、過去1年間に、訪問、電話督促及び文書催告等の接触機会を持ったにもかかわらず、一向に納付相談に応じようとしない者とする。

(2) 「納付相談又は指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者」とは、納付誓約書に基づく分割納付を3回以上履行しない者とする。

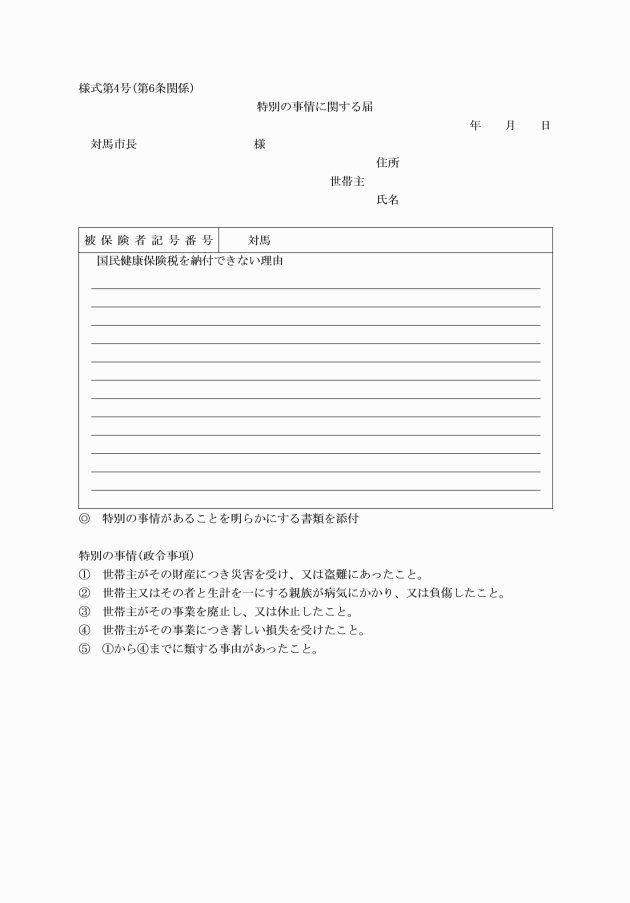

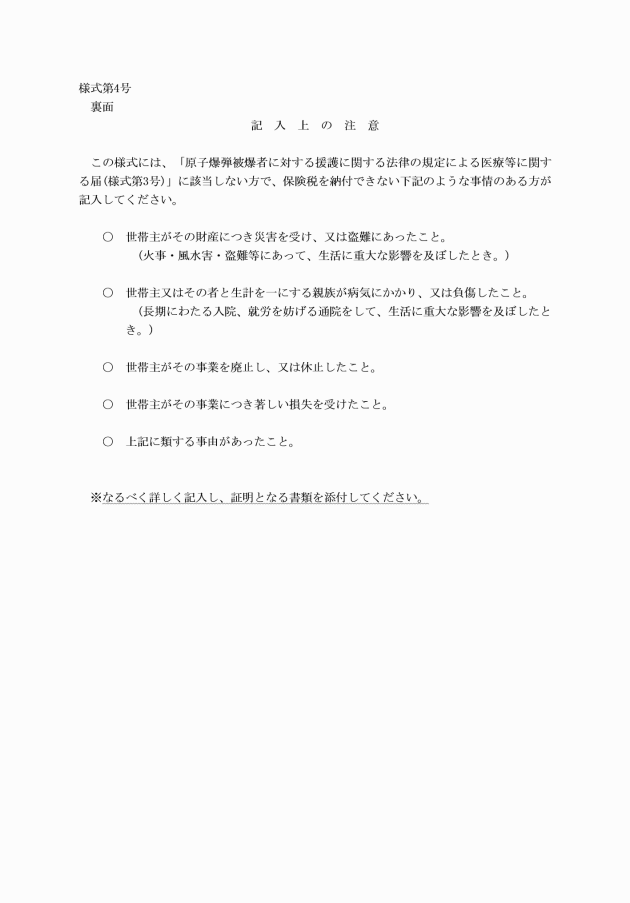

(特別の事情)

第2条 要綱第2条第3項に定める特別の事情については、該当する世帯主は、その旨を届け出るものとし、その判定基準については、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を損失したこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり、又は負傷したこと。

慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上同一医療機関へ入院又は通院を要し、生活に重大な支障を及ぼす程度の負担を受けていること。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

2 特別の事情を認めた場合は、更新の時点でその事情を再確認する。

(除外者)

第3条 要綱第4条の規定により除外者に該当する場合には、次の取扱いによる。

(1) 世帯に属するすべての被保険者が要綱第4条第1項に該当する場合には、当該世帯を特別療養費の支給対象としない。

(2) 世帯に属する一部の被保険者が要綱第4条第1項に該当する場合には、当該被保険者を療養の給付対象者とし、当該他の被保険者は特別療養費の支給対象者とする。

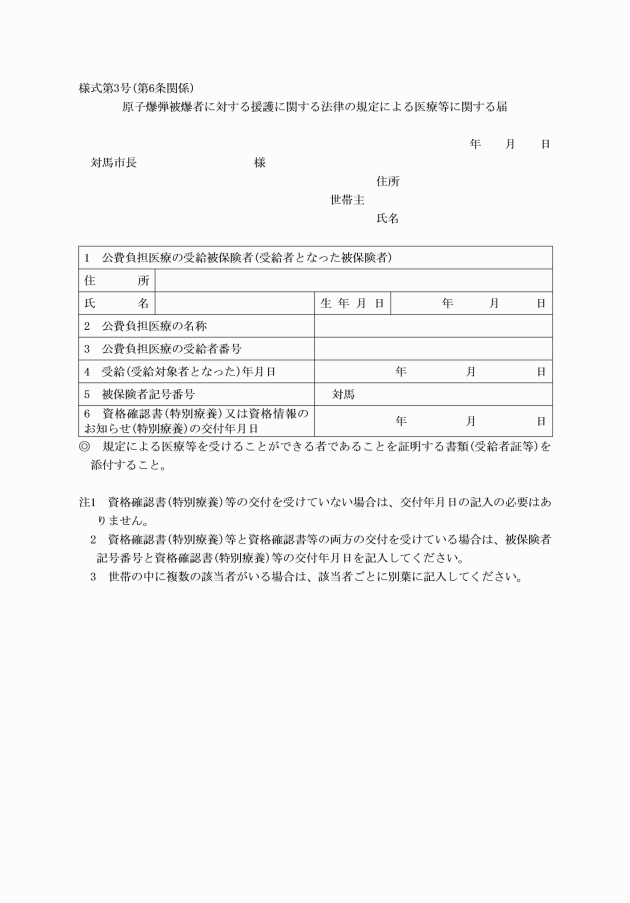

(公費負担対象者)

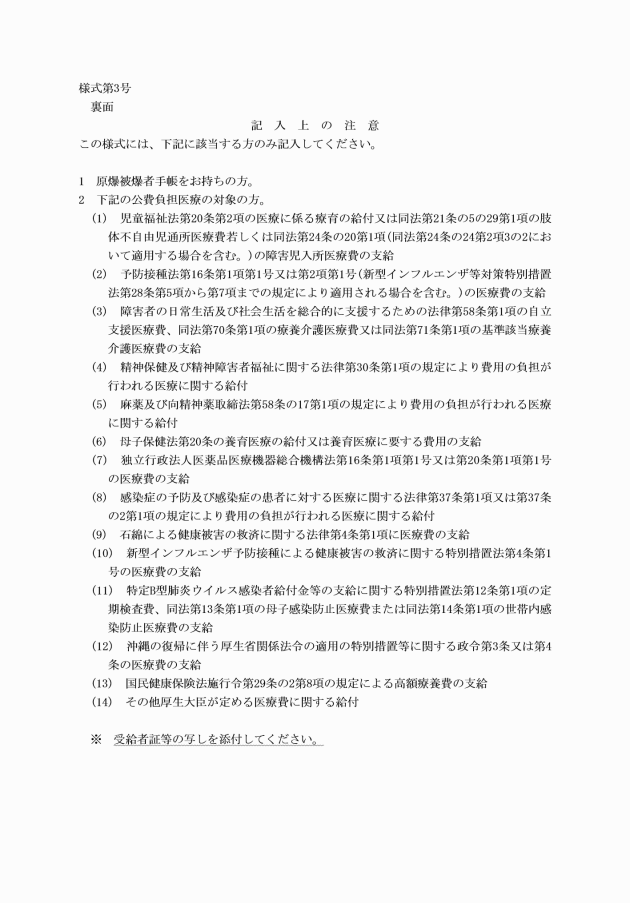

第4条 要綱第4条第1項第2号に定める「厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者」に係る医療は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは、同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項3の2において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(5) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

(7) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(9) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

(10) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給

(11) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給

(12) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

(13) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給

(14) その他厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(措置審査委員会)

第5条 要綱第5条に定める措置審査委員会(以下「委員会」という。)については次のとおりとする。

1 委員会は、市民生活部長、保健部長、税務課長、健康増進課長、税務課担当者及び健康増進課担当者をもって組織する。

2 委員会には委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

3 委員会は、資格確認書の更新及び資格証確認書(特別療養)の有効期限到来前に委員長が招集し、委員の過半数をもって成立する。

4 委員会は、資格確認書(特別療養)等の交付並びに特別療養費の支給についての可否を決定し、その結果を市長に報告するものとする。

5 委員長は、審査案件が少数の場合及び急を要する場合については、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。

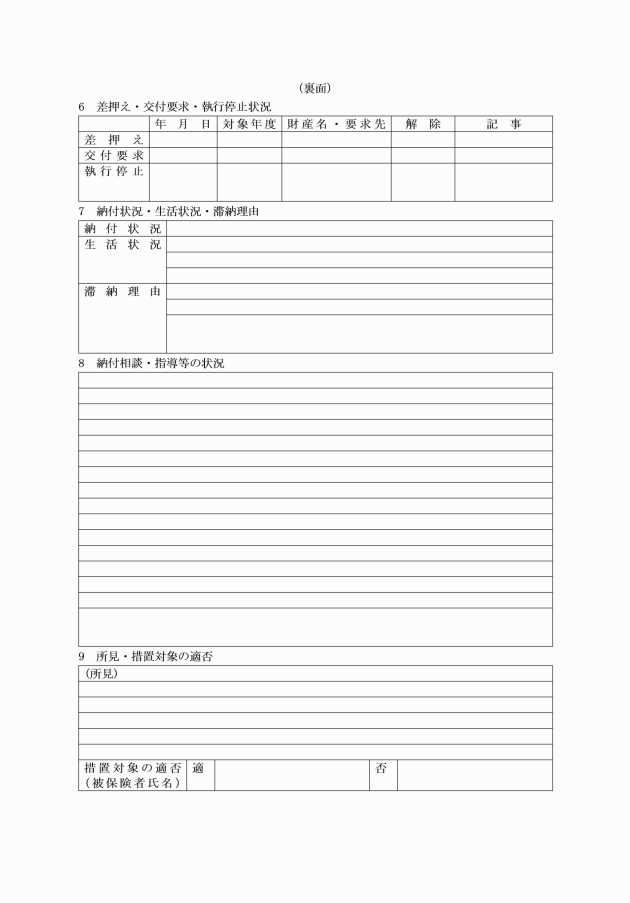

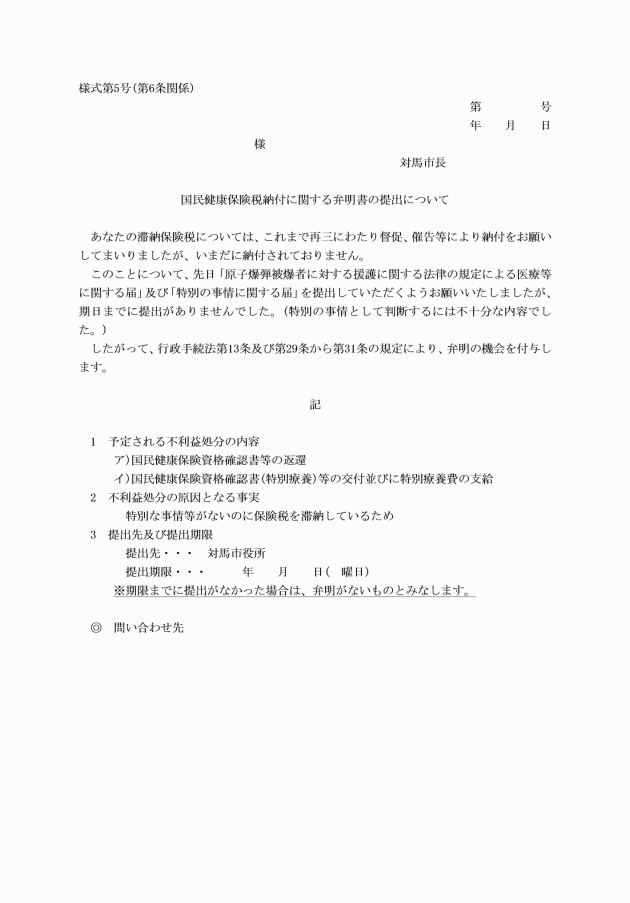

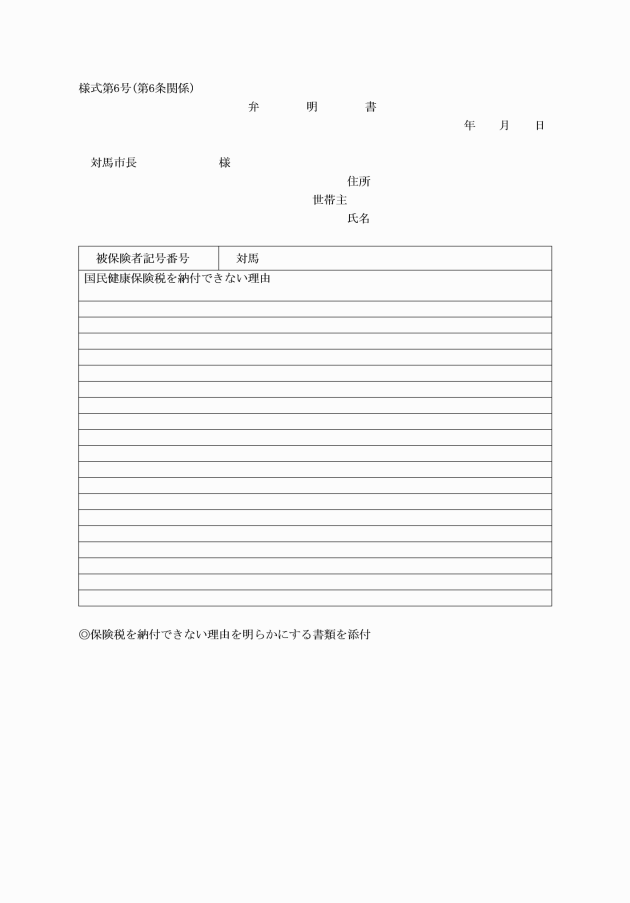

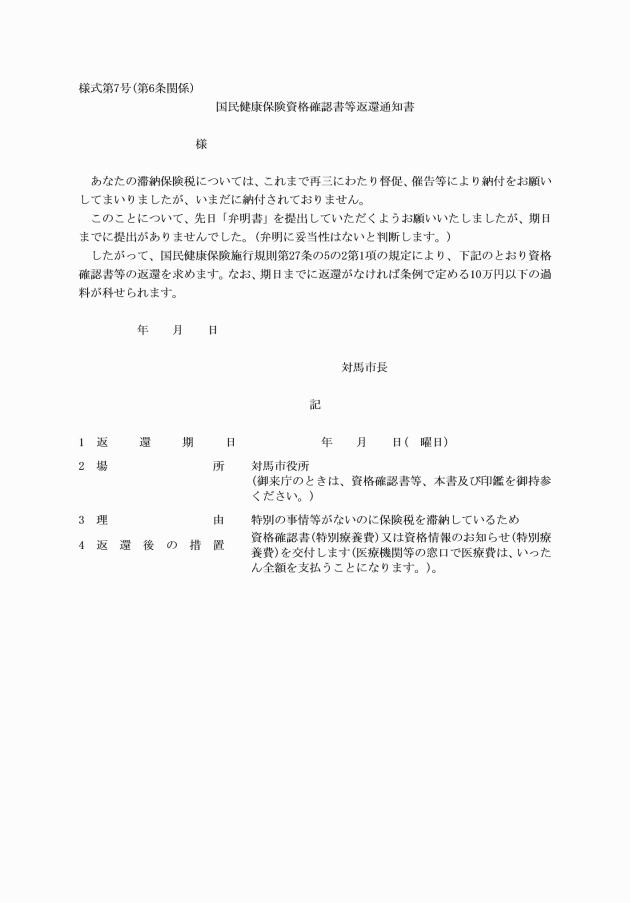

(資格確認書等の返還及び資格確認書(特別療養)等の交付並びに特別療養費の支給までの手順等)

第6条 世帯主に資格確認書等の返還を求め、資格確認書(特別療養)等を交付し、特別療養費の支給をしようとするときは、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第1号)を作成するとともに、次に掲げる書面を世帯主に通知するものとする。

(資格確認書(特別療養)の管理)

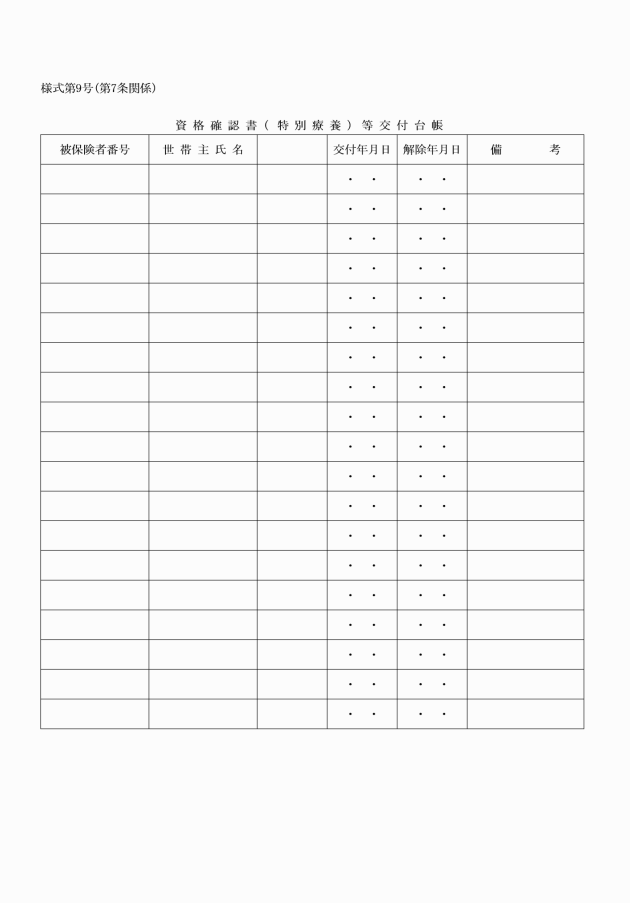

第7条 資格確認書(特別療養)等を交付したときは、資格確認書(特別療養)交付台帳(様式第9号)を作成し、その後の異動等の管理を行う。

(資格確認書(特別療養)の作成等)

第8条 資格確認書(特別療養)の作成等については、次のとおりとする。

(1) 資格確認書(特別療養)は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項の規定に基づき作成する。

(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は、資格確認書に準じる。

(資格確認書(特別療養)等の再交付等)

第9条 資格確認書(特別療養)等交付世帯から資格確認書等の再交付及び国民健康保険法(昭和33年法律192号。以下「法」という。)第116条の規定による修学中の特例又は法第116条の2の規定による病院等に入院、入所若しくは入居中の被保険者の特例申請があったときは、資格確認書等に準じた取り扱いとし、「資格確認書(特別療養)」又は「資格情報のお知らせ(特別療養)」と表示する。

(療養の給付の再開)

第11条 要綱第9条に規定する療養の給付の再開については、次のとおりとする。

(1) 「納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しているとき」とは、納付計画に従い、今後も納付が継続すると見込まれる場合とする。

(2) 療養の給付等に係る事前通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知した上で、療養の給付の再開並びに資格確認書等を交付する。

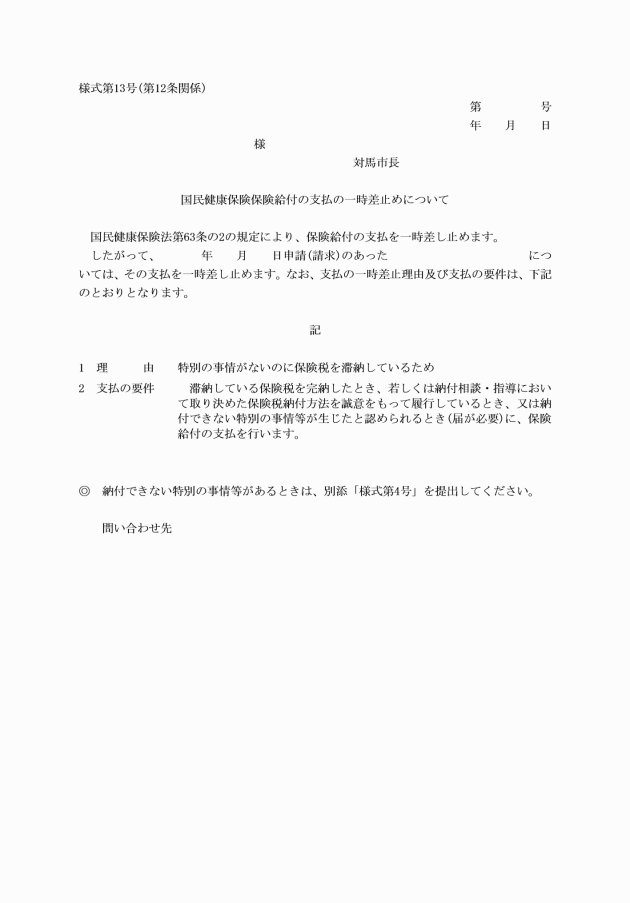

(保険給付の一時差止め)

第12条 保険給付を一時差し止めたときは、国民健康保険保険給付の支払の一時差止めについて(様式第13号)により、申請者あて通知するものとする。なお、差し止める保険給付の額は、滞納額に比し著しく高額なものとならないようにする。

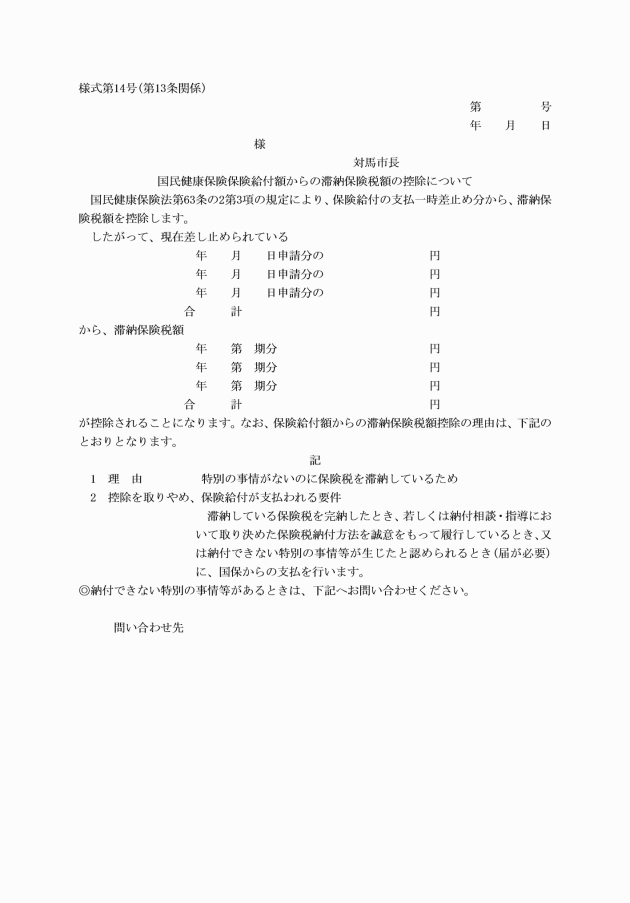

(保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第13条 保険給付額からの滞納保険税額へ全部又は一部を充当する際には、国民健康保険保険給付額からの滞納保険税額の控除について(様式第14号)により滞納者あて通知する。

(給付の管理)

第14条 特別療養費の支給対象者に係る特別療養費以外の診療報酬等明細書は過誤扱いとし、医療機関に返戻する。

付則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の対馬市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等事務取扱要領の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。