○対馬市火災予防施行規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第22号

対馬市火災予防関係事務処理規程(平成16年対馬市消防本部訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号。以下「条例」という。)、対馬市火災予防条例施行規則(平成16年対馬市規則第153号。以下「規則」という。)の規定による消防長の権限に属する火災予防及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

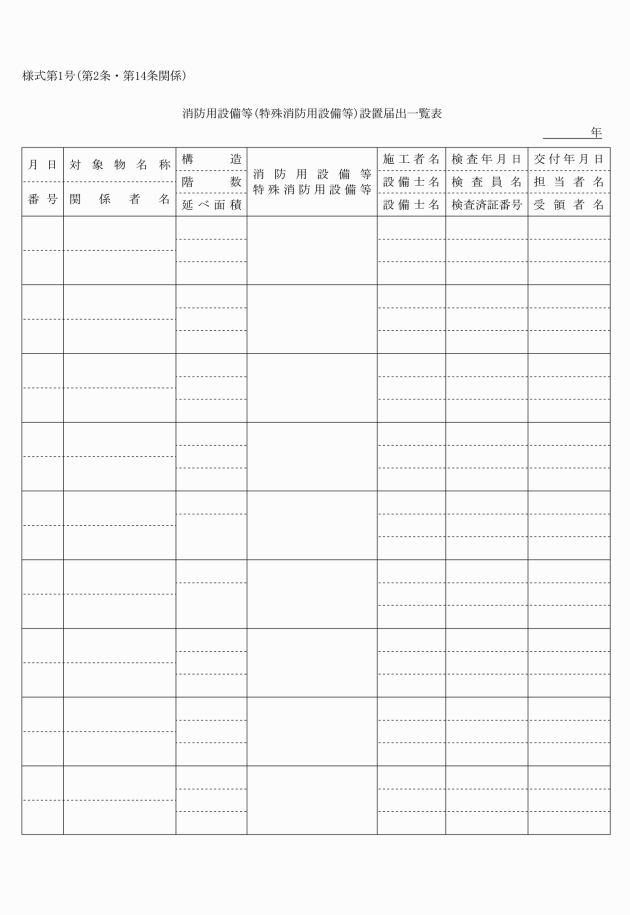

(消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出の受理)

第2条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)を受理したときは、届出事項及び添付図書の内容調査を行い、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出一覧表(様式第1号)により処理するものとする。ただし、法第10条第4項により設置する消防用設備等で、その機能が他の消防用設備等と分離され、かつ、当該危険物製造所等の専用であるものについては、別に定める。

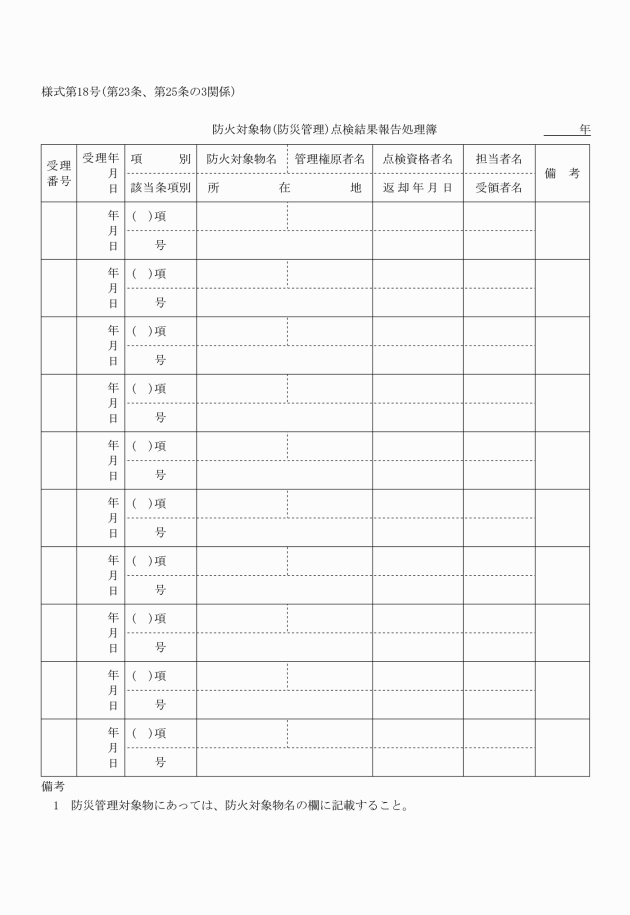

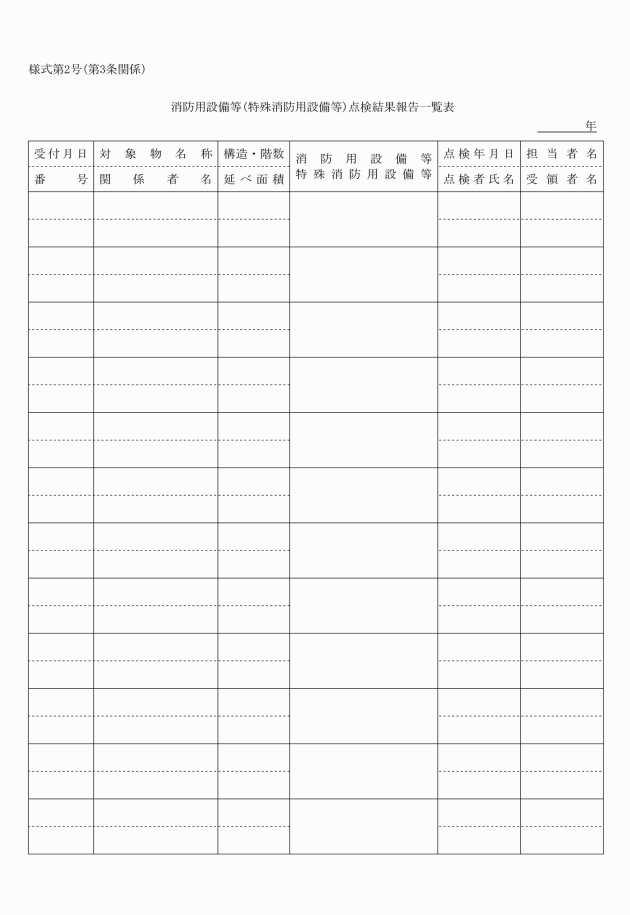

(消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告の受理)

第3条 消防長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告を受理したときは、報告事項の内容調査を行い、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告一覧表(様式第2号)により処理するものとする。

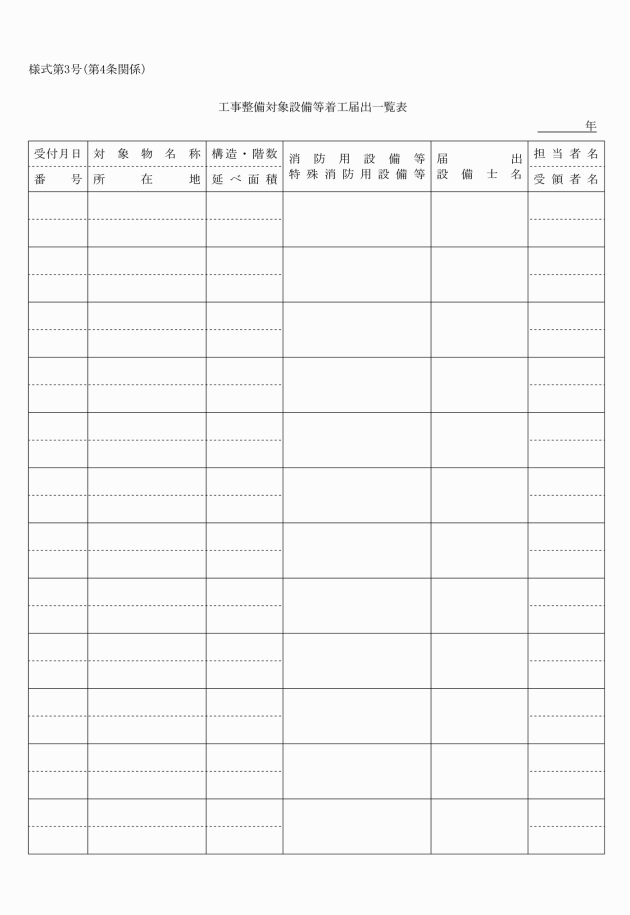

(工事整備対象設備等着工届出の受理)

第4条 消防長は、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工の届出(以下「着工届」という。)を受理したときは、届出事項及び添付図書の内容調査を行い、工事整備対象設備等着工届出一覧表(様式第3号)により処理するものとする。なお第2条第1項ただし書きに規定するものにあっては本条を準用する。

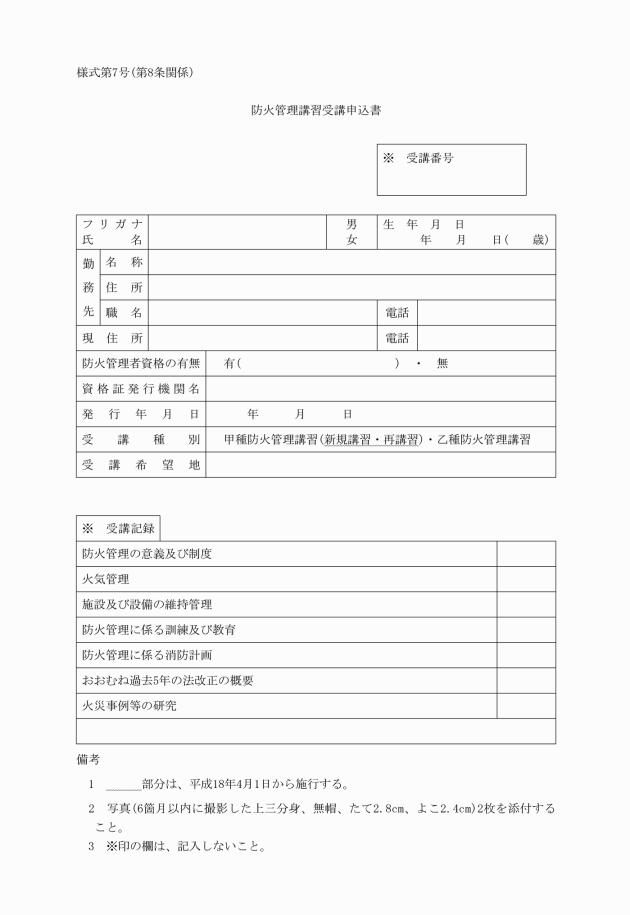

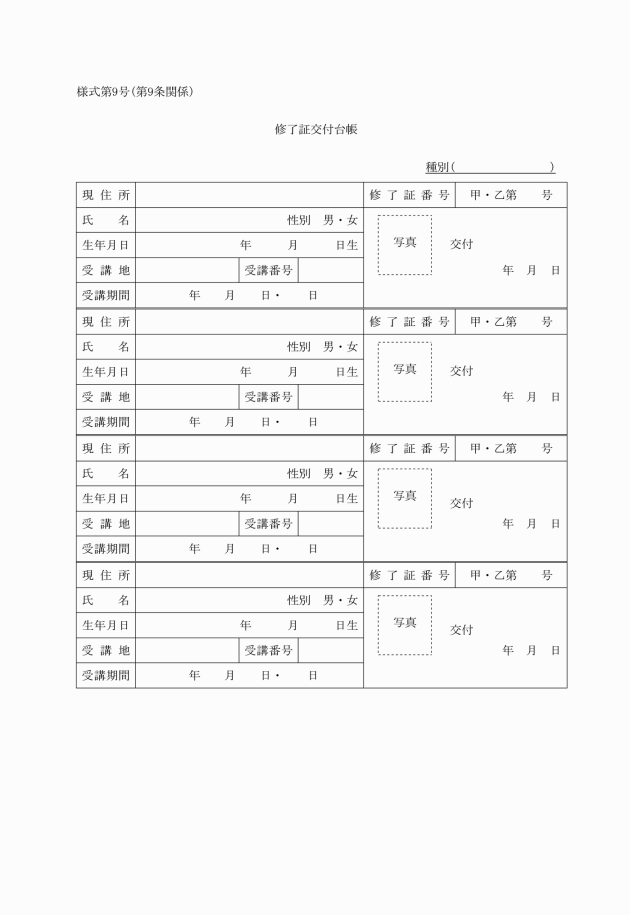

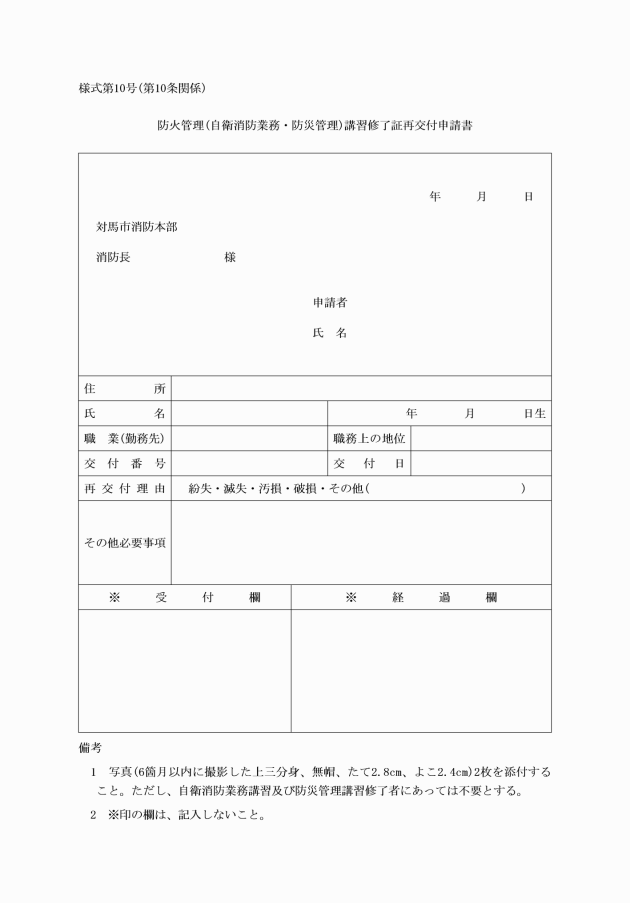

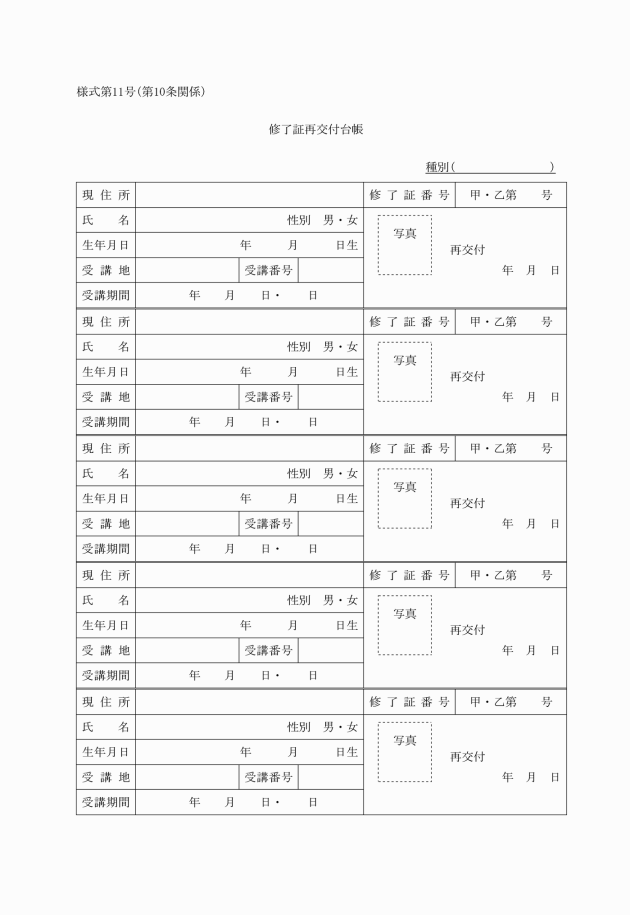

(防火管理講習の種別)

第6条 防火管理講習の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 甲種防火管理講習 政令第3条第1項第1号イの規定に基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものをいい、省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習をいう。

(2) 乙種防火管理講習 政令第3条第1項第2号イの規定に基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものをいう。

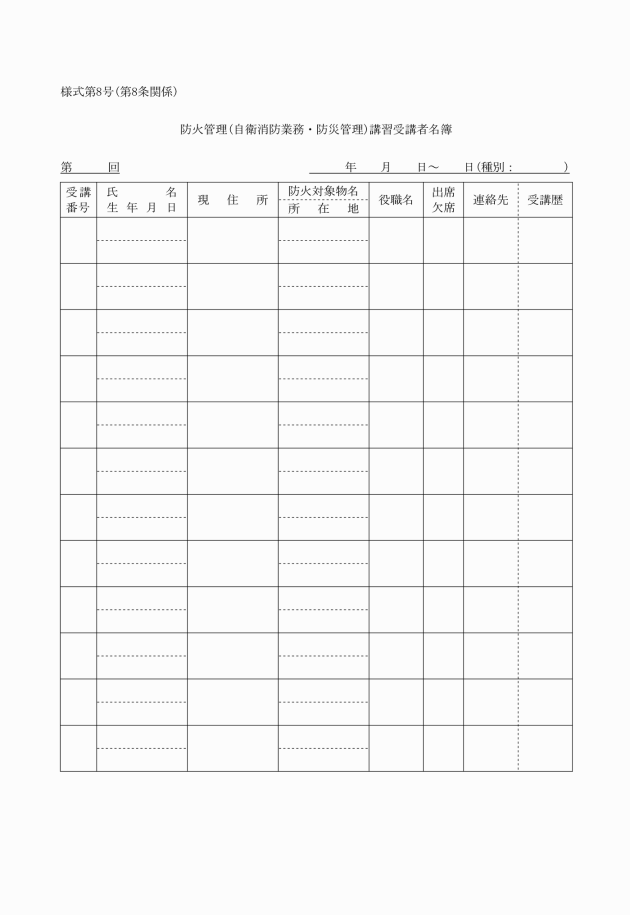

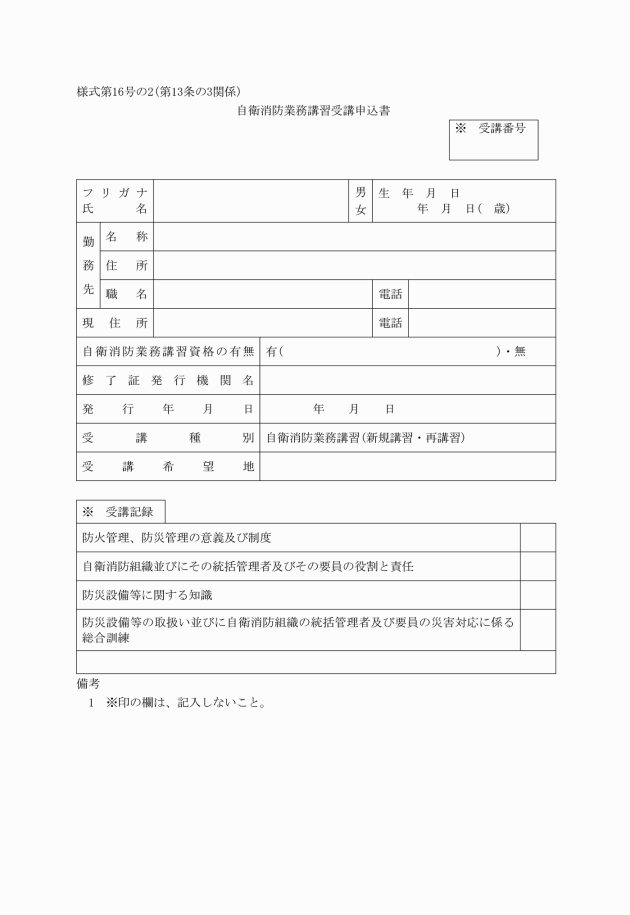

(自衛消防業務講習)

第7条 政令第4条の2の8第3項第1号の規定に基づく、自衛消防組織の業務に関する講習は、次の各号のとおりとする。

(1) 自衛消防業務新規講習 自衛消防組織の全体を指揮する統括管理者の資格を付与するために行うものをいい、省令第4条の2の14第1項前段に規定する講習をいう。

(2) 自衛消防業務再講習 自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して行う講習で、省令第4条の2の14第1項後段に規定する講習をいう。

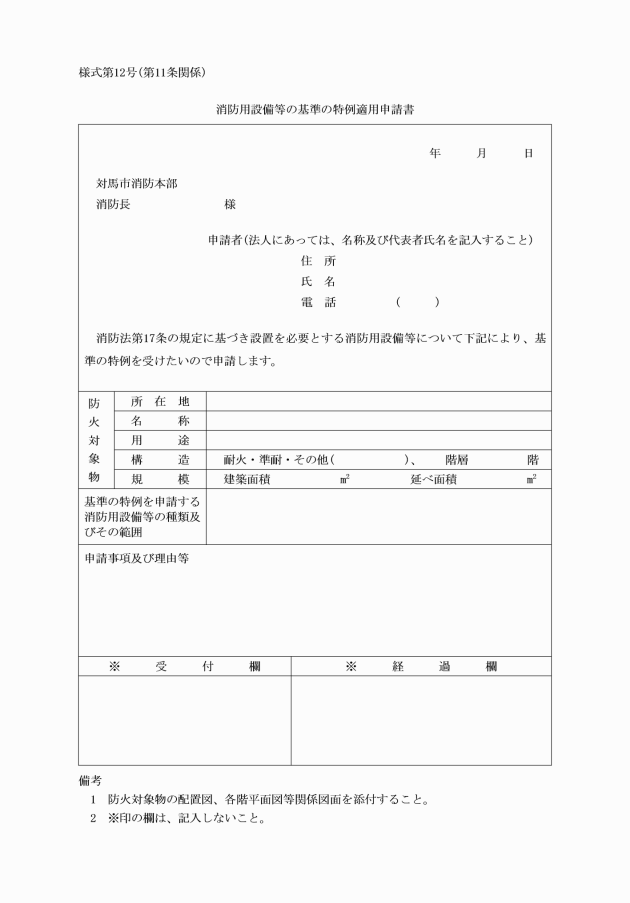

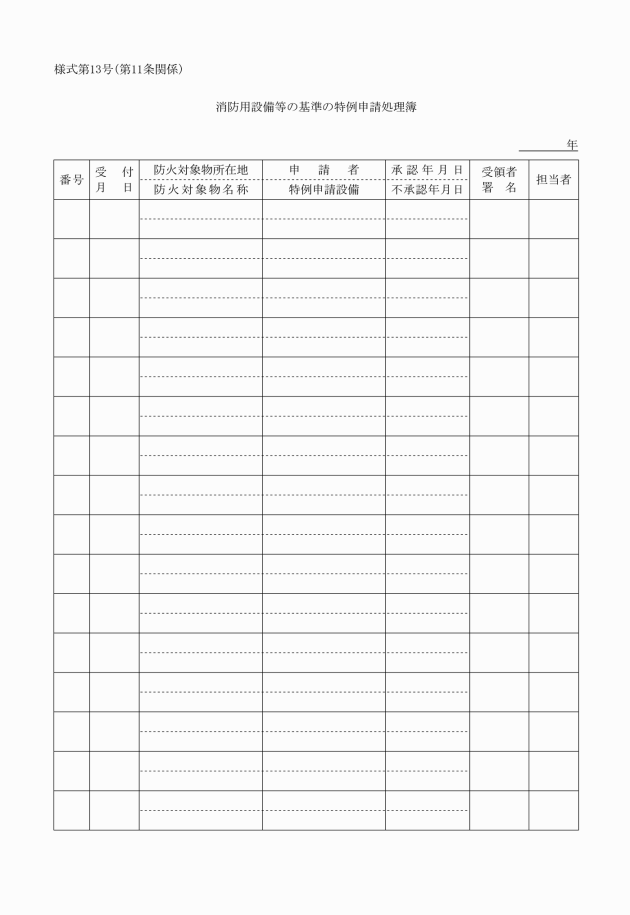

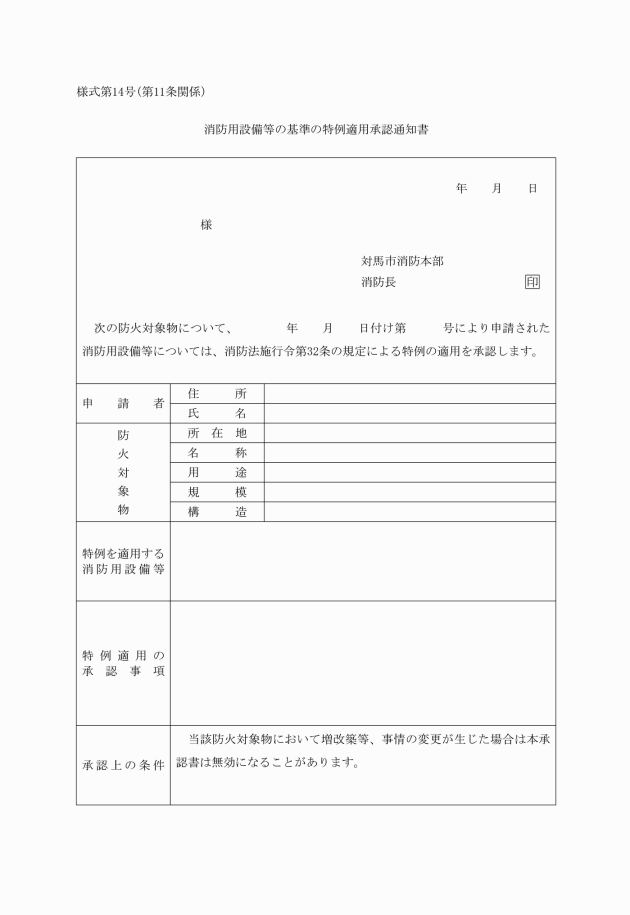

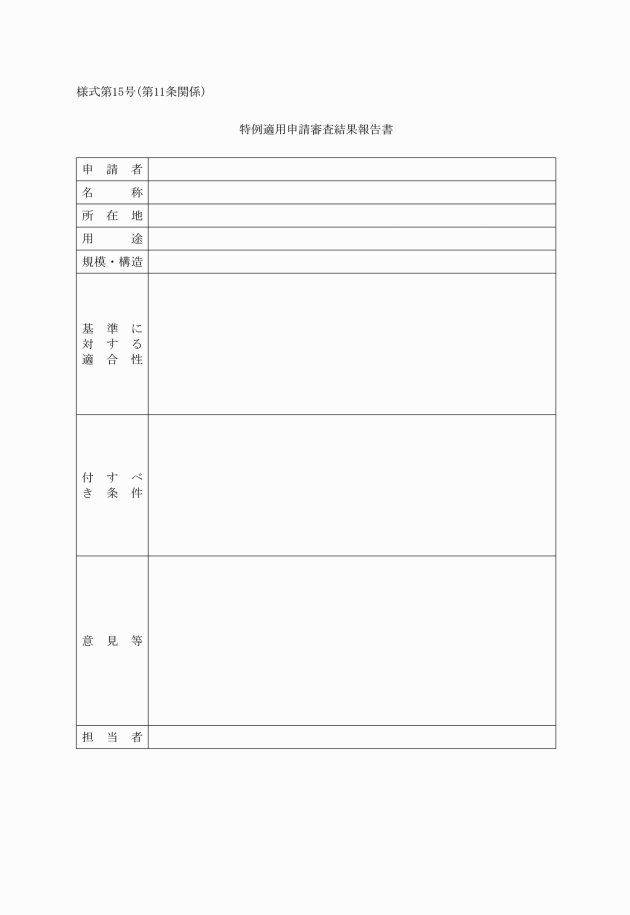

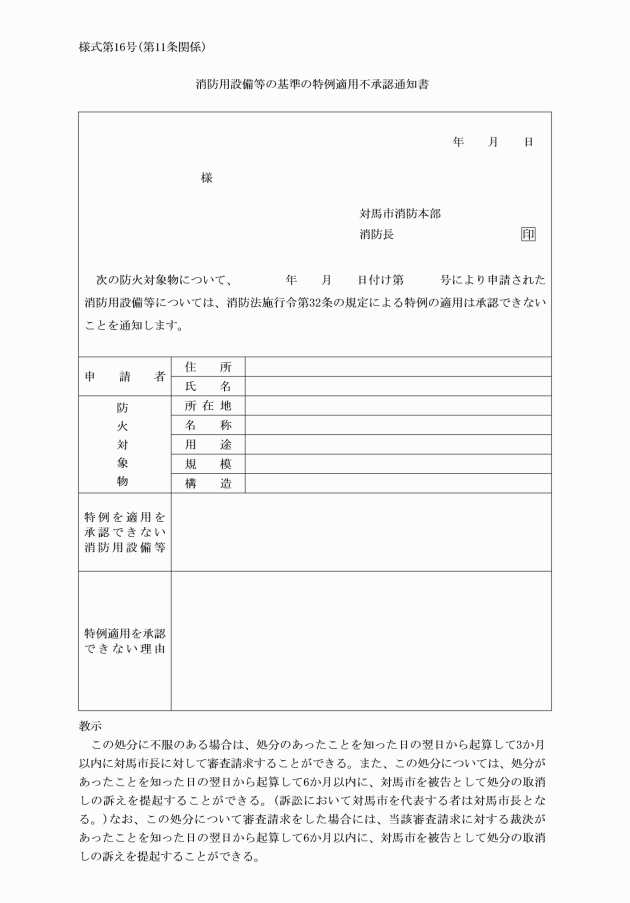

(基準の特例適用の処理)

第11条 消防長は、政令第32条の規定に基づく消防用設備等の設置及び維持の基準に関する特例の適用(以下「特例適用」という。)については、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 特例適用を受けようとする者は、消防用設備等の基準の特例適用申請書(様式第12号)に必要な図書を添付して2通提出するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第12条 消防長が政令第35条第1項第2号の規定により火災予防上必要があると認める防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令別表第1(13)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物の指定)

第13条 消防長が政令第36条第2項第2号の規定により火災予防上必要があると認める防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

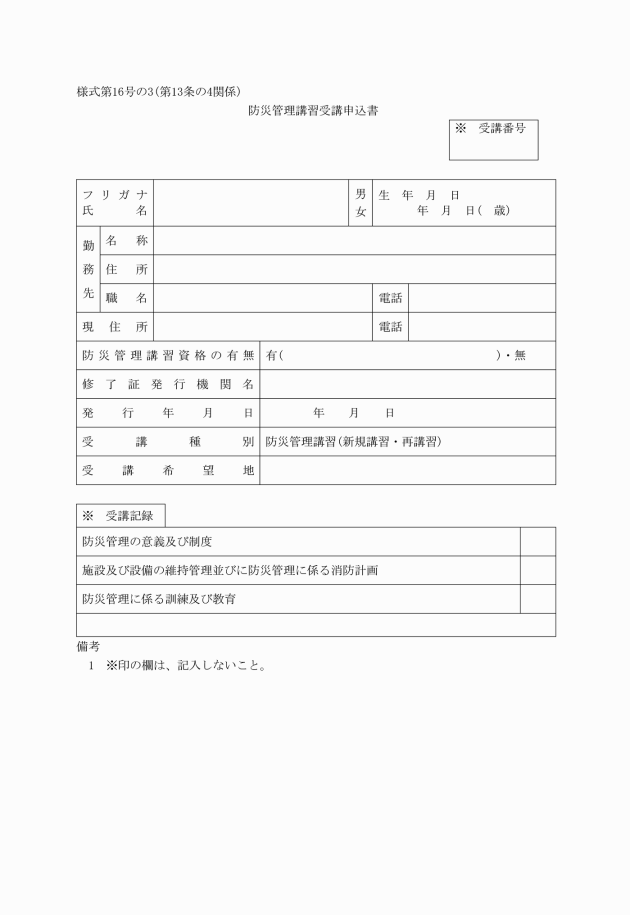

(防災管理講習)

第13条の2 政令第47条第1項第1号の規定に基づく、防災管理に関する講習は、次の各号のとおりとする。

(1) 防災管理新規講習 防災管理者として必要な資格を取得するため、省令第51条の7第1項前段に規定する講習をいう。

(2) 防災管理再講習 防災管理新規講習の修了後、原則として5年おきに受講する省令第51条の7第1項後段に規定する講習をいう。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等検査済証の交付)

第14条 消防長は、省令第31条の3第4項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等検査済証を交付するときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出一覧表(様式第1号)に検査済証番号をとり申請者に交付するものとする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 液体燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者(燃料電池発電設備にあっては、改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。ただし、電気的設備に係るものを除く。)の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する液体燃料を使用する器具の点検整備に必要な知識及び技能を有する者は、石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく、認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

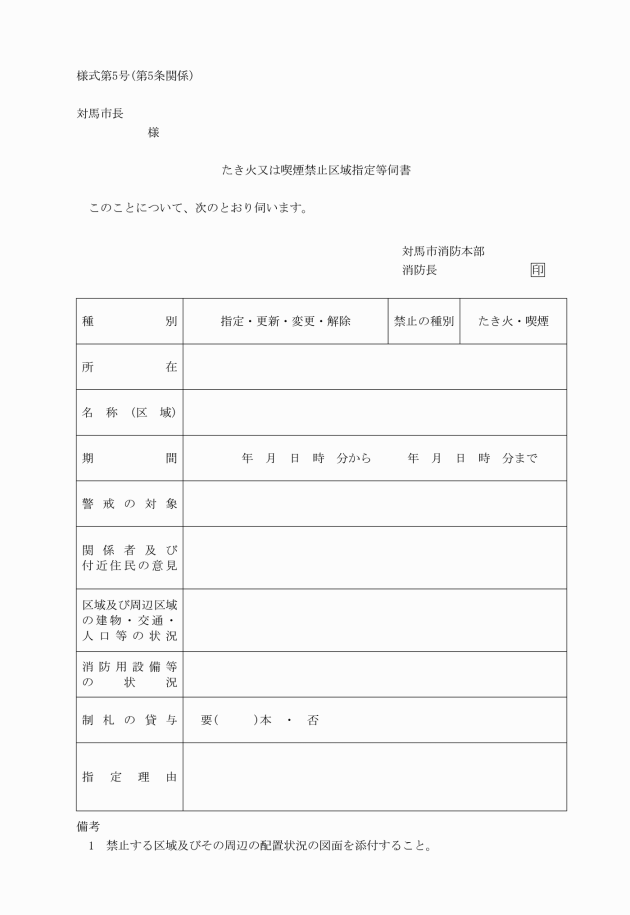

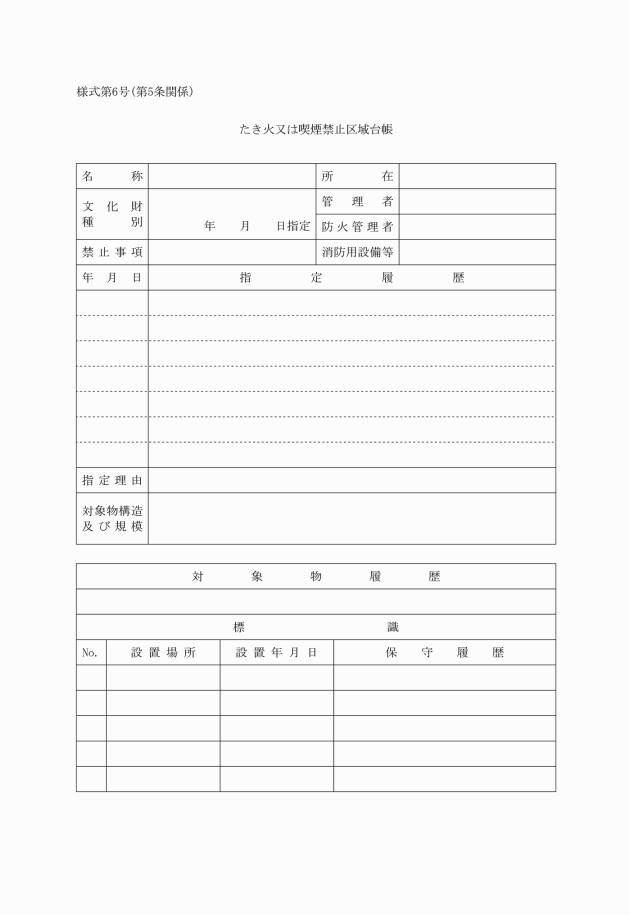

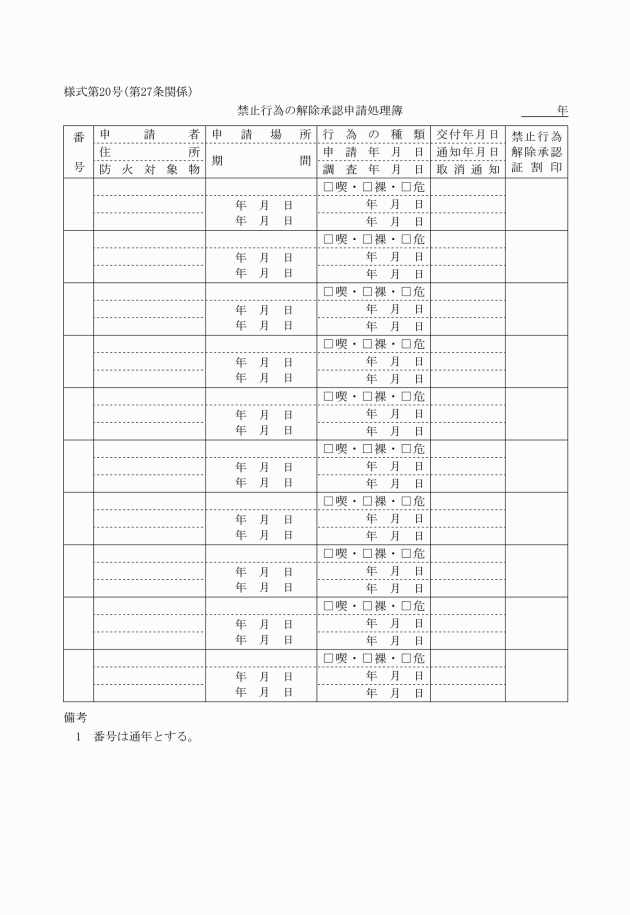

(喫煙等禁止場所の指定)

第16条 消防長が条例第23条第1項の規定により指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。

(1) 喫煙、裸火の使用並びに危険物品の持ち込みをしてはならない場所

ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られた客席を除く。)

ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

オ 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある客席を除く。)

カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分

キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

ク 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

ケ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の部分にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

コ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

イ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(1) 新築して使用するとき。

(2) 増築して使用するとき。

(3) 改築して使用するとき。

(4) 移転して使用するとき。

(5) 大規模の修繕又は模様替えをして使用するとき。

(6) 用途変更して使用するとき。

(7) 関係者が変更して使用するとき。

(8) 名称を変更して使用するとき。

(査察の実施)

第19条 消防長は、前条により受理した使用開始の届出については、査察を行うものとする。

2 消防長は、前項の査察を行うときは、対馬市火災予防査察規程(平成16年対馬市消防本部訓令第13号)に従って行わなければならない。

(違反の処理)

第20条 消防長は、前条第2項に規定する査察によっても指導事項が履行されない場合は、対馬市火災予防違反処理規程(平成16年対馬市消防本部訓令第23号)により必要な措置をとるものとする。

(防災管理者選任(解任)及び共同防災管理協議事項の届出の受理)

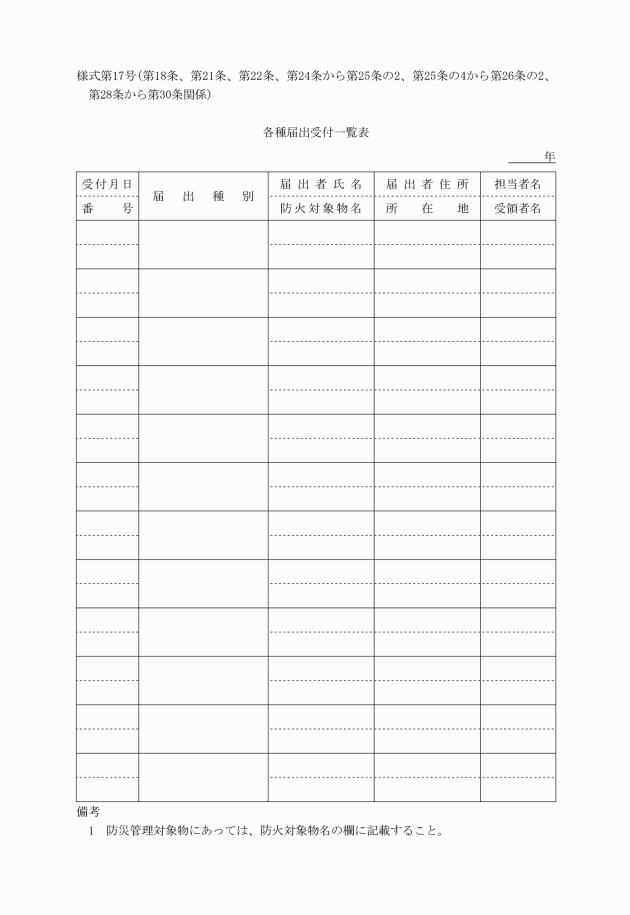

第25条の2 消防長は、規則第11条の2第1項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出を受理したときは、選任届出にあっては、政令第47条第1項各号の資格について調査を行い、各種届出受付一覧表(様式第17号)により処理するものとする。

2 消防長は、規則第11条の2第2項の規定による共同防災管理協議事項の作成又は変更の届出を受理したときには、届出事項の内容調査を行い、各種届出受付一覧表(様式第17号)により処理するものとする。

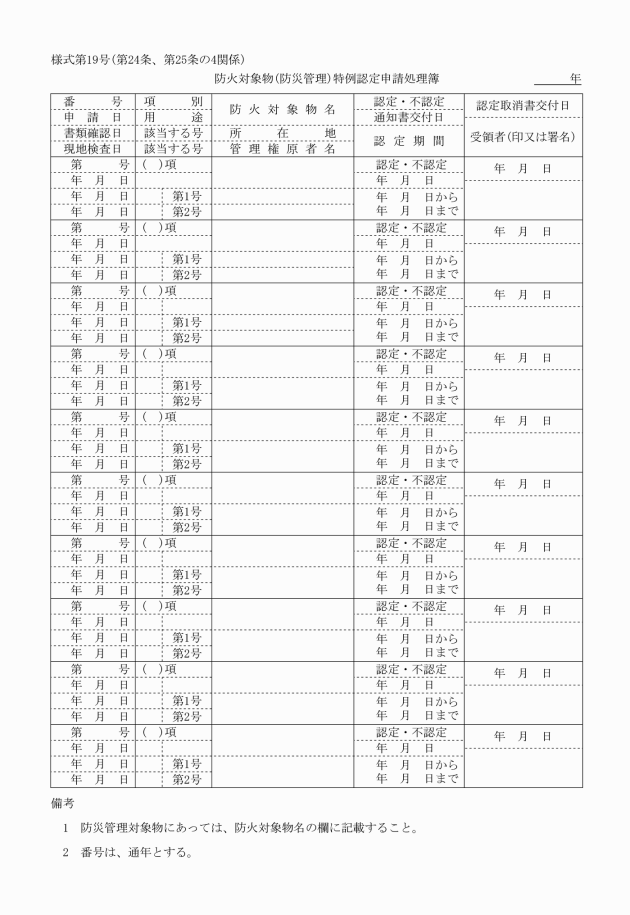

(防災管理点検及び報告の特例認定に係る申請等の受理)

第25条の4 消防長は、規則第11条の4第1項の規定による防災管理点検結果報告特例認定申請を受理したときは、申請事項の内容調査を行い、防火対象物(防災管理)特例認定申請処理簿(様式第19号)により処理するものとする。

2 消防長は、規則第11条の4第2項の規定による防災管理者変更の届出を受理したときは、内容調査を行い、各種届出受付一覧表(様式第17号)により処理するものとする。

(消防計画及び防災管理に係る避難訓練計画の届出の受理)

第26条の2 消防長は、規則第16条の2第1項の規定による消防計画の作成又は変更及び第2項の規定による避難訓練計画の届出を受理したときは、内容調査を行い、各種届出受付一覧表(様式第17号)により処理するものとする。

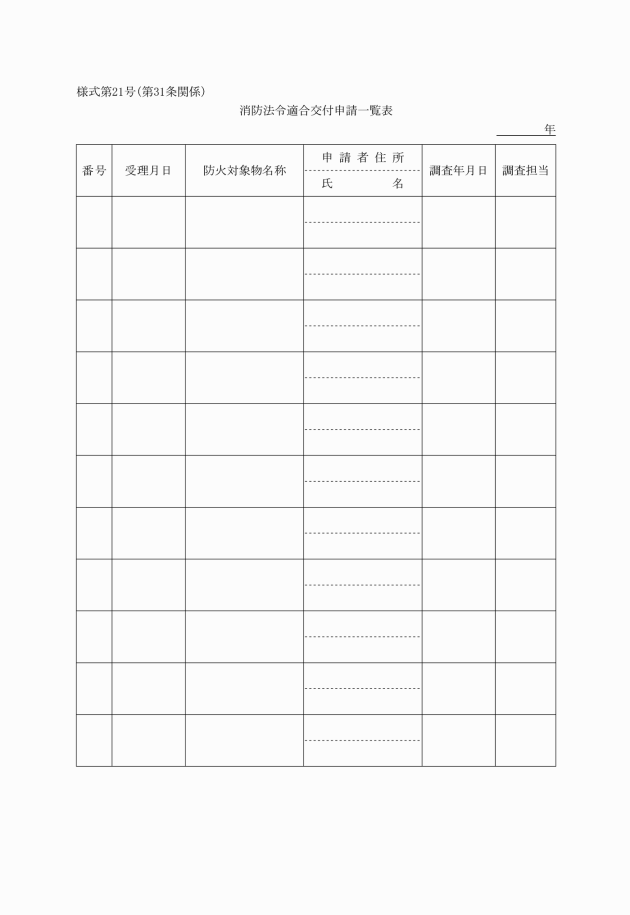

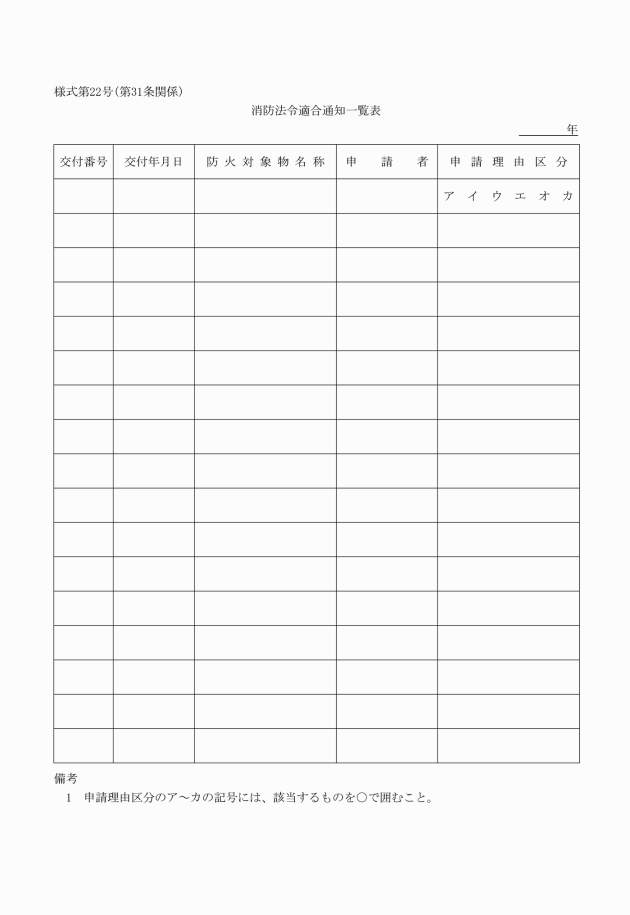

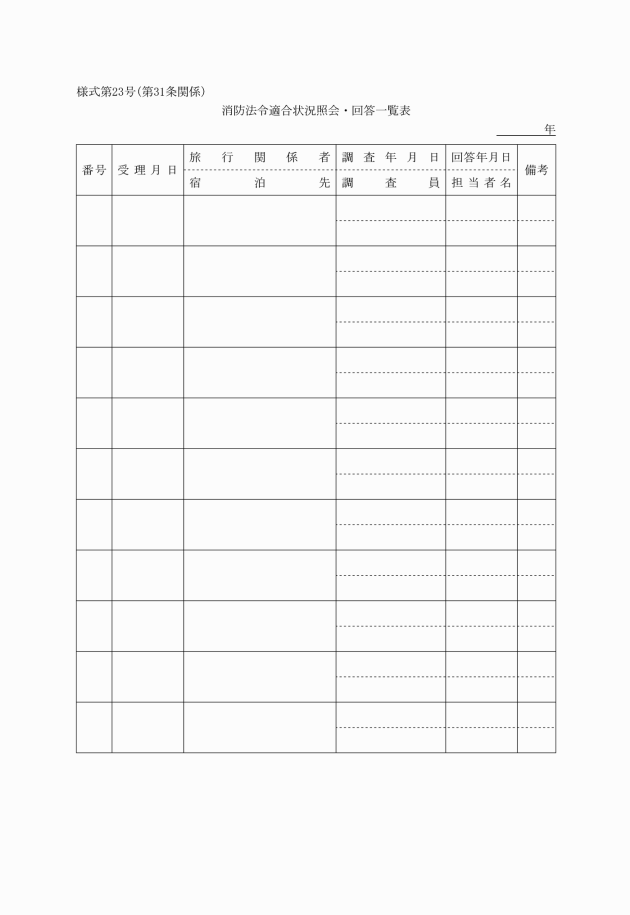

(消防法令適合通知書交付申請の受理)

第31条 暫定適マーク制度の廃止に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について(平成18年消防安第387号)に基づく消防法令適合通知書の交付申請は、消防長に行うものとする。

3 消防長は、現場調査に基づき消防法令に適合していると認めた場合には、消防法令適合通知一覧表(様式第22号)により処理し、消防法令適合通知書を関係機関に交付するものとする。

(届出書等の整理、保管)

第32条 消防長は、防火対象物ごとの台帳を作成し、この訓令に定める届出事項等を受理したときは、適宜当該台帳に整理するものとする。

附則

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、対馬市火災予防関係事務処理規程(平成16年対馬市消防本部訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年10月1日消本訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年5月31日消本訓令第4号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日消本訓令第7号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成21年6月1日消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の訓令第25条の4第1項の規定は、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

附則(平成23年6月1日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月6日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第4号 削除