○対馬市水道条例施行規程

令和6年3月27日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市水道条例(平成16年対馬市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

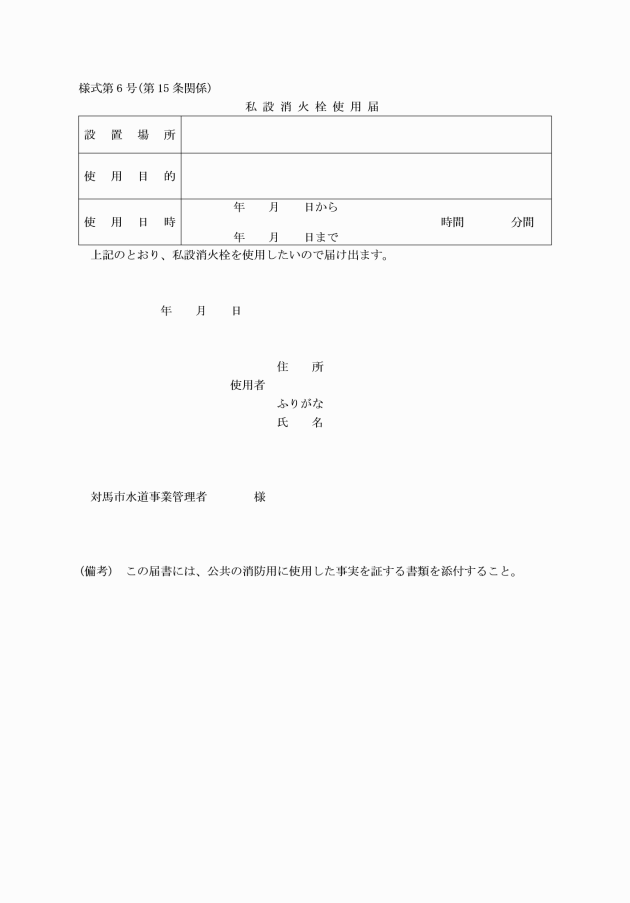

(私設消火栓の使用届)

第2条 私設消火栓を公共の消防用に使用した者は、直ちに管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(公設共用給水装置の設置及び使用)

第3条 管理者は、特別の理由があると認める者については、市の費用をもって共用給水装置を設置し、これを使用させることができる。

2 市の費用をもって設置した共用給水装置(以下「公設共用給水装置」という。)は、10世帯以上につき1を基準とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 給水装置は、公設共用給水装置の給水管から分岐して設置することはできない。

(工事の設計及び施行)

第4条 工事の申込者は、指定給水装置工事事業者に工事の設計及び施行をさせるときは、管理者が別に定める給水装置の施設基準に基づいて行わせなければならない。

(設計変更等の届出)

第5条 工事の申込者は、工事の設計を変更し、又は取り消そうとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(受水槽以下の設備)

第6条 管理者は、条例第34条第1項の規定により検査の必要があるときは、工事施工者又は所有者に対し、設計書及び図面等の提出を求め、かつ、それを審査し、指導することができる。

(工事の保証)

第7条 管理者が施工した工事については、竣工後60日以内にその給水装置が当該工事の瑕疵に原因して破損したときは、管理者が市の費用をもってこれを補修する。

(量水器の保護)

第8条 使用者は、量水器の設置場所に量水器の検針を妨害し、又は機能に障害を与えるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(使用水量お知らせ票)

第9条 量水器を検針したときは、使用者に使用水量お知らせ票を交付する。

(使用水量の端数計算)

第10条 検針の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は次回検針分に算入する。ただし、給水装置の使用を休止し、停止し、又は廃止したときの使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(定例日)

第11条 条例第25条に規定する定例日は、毎月1日から10日までの間において管理者が定める。

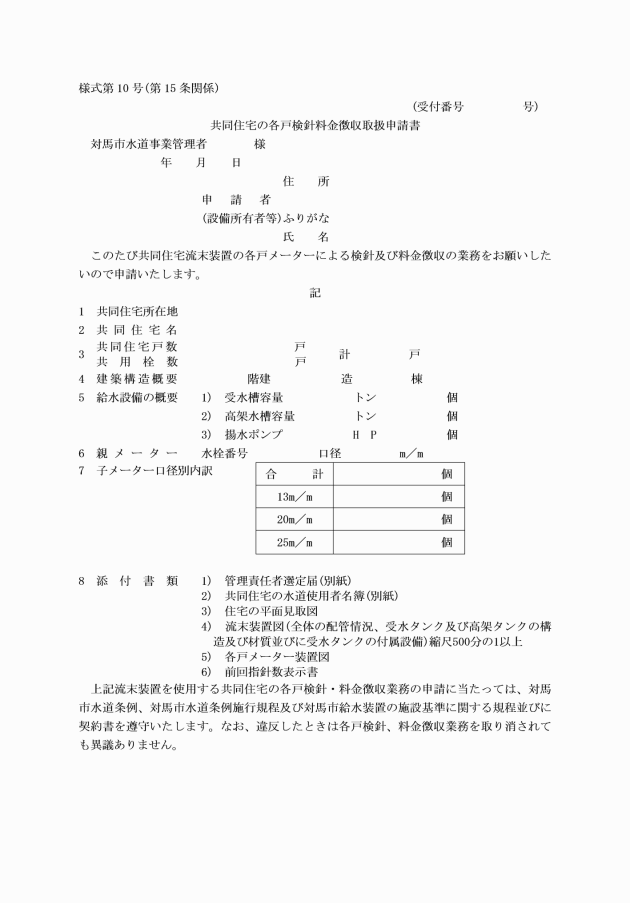

(共同住宅)

第12条 管理者は、共同住宅で受水槽以下の装置が次に定める条件に適合している場合は、世帯ごとに使用水量の計量及び料金の徴収を行うことができる。

(1) 受水槽以下の装置が対馬市給水装置の施設基準に関する規程(平成16年対馬市企業管理規程第4号)に定める基準に準じていること。

(2) 量水器が戸別に設置され、かつ、その量水器が管理者の定める基準に適合していること。ただし、地上4階以上の共同住宅にあっては、全ての世帯に遠隔指示量水器を設置していること。

(3) その他管理者が必要と認める条件を満たしていること。

2 前項の共同住宅とは、次に該当する住宅であって、受水槽を設置し、水道が専ら家事の用に使用されているものをいう。

(1) 対馬市、長崎県、長崎県住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構が管理する住宅

(2) 対馬市、長崎県、長崎県住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構の分譲住宅

(3) その他管理者が認めた住宅

3 第1項の規定により世帯ごとの計量及び徴収を希望する者は、総代人を選定し、管理者に申請しなければならない。

4 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、世帯ごとの量水器の検針により算定するものとする。

(加入金の徴収基準)

第13条 条例第33条第1項の加入金の徴収については、次の基準による。

(1) 受水槽を設置するときは、受水槽上流の量水器口径による。

(2) 共用給水装置の使用者が専用給水装置を設置するときは、その量水器口径による。

(3) 公園及び公衆便所等公共施設の給水装置を設置するときは、その量水器口径による。

(4) 私設消火栓を設置するときは、その量水器口径による。

(5) 臨時用給水装置を専用給水装置に切り替えるときは、その量水器口径による。

2 給水装置の新設工事又は改造工事が次に該当するときは、加入金は徴収しないものとする。

(1) 既設の給水装置を新設工事の竣工までに撤去して同口径の量水器を新設するとき。

(2) 臨時用給水装置を新設するとき。

(3) 既設の給水装置を同口径の給水管で布設替えするとき。

(4) 受水槽方式を直結方式に切り替えるとき。

3 条例第33条第2項に規定する給水装置の改造工事のうち既設の給水装置を統合し、又は分割して設置するときは、改造後の量水器口径に応ずる額の合計額から改造前の量水器口径に応ずる額の合計額を控除した額とする。

4 給水装置工事の申込み後竣工検査前に量水器口径を変更するときは、変更後の量水器口径に応ずる額と変更前の量水器口径に応ずる額との差額を徴収し、又は還付する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第14条 条例第42条第2項に規定する簡易水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

2 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 前項の管理に関し、毎年1回以上定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は、管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

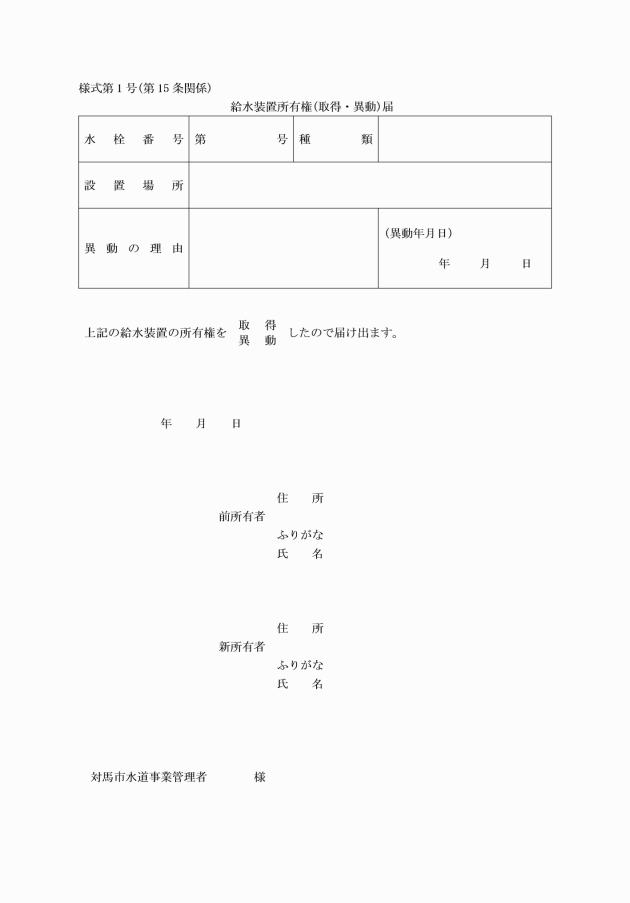

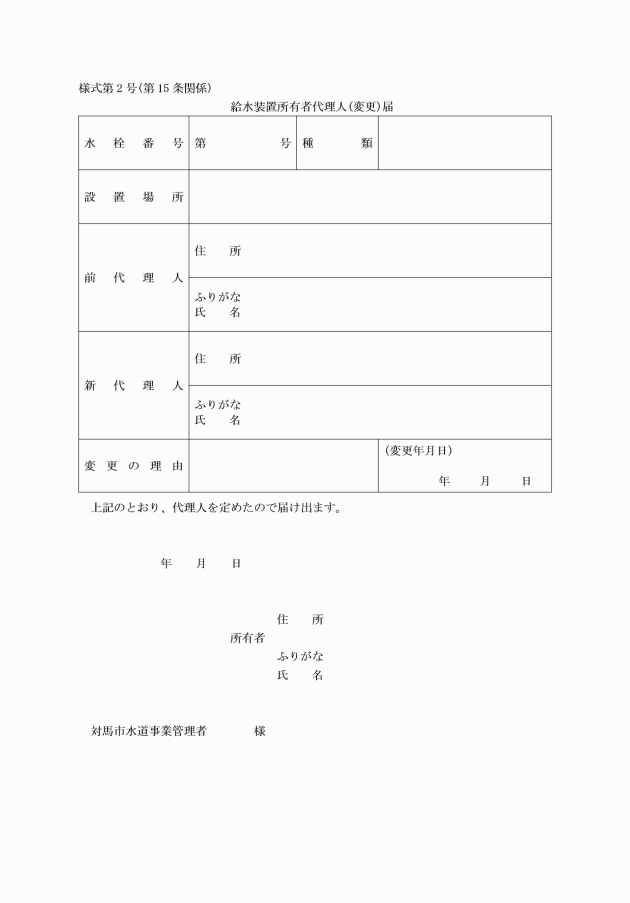

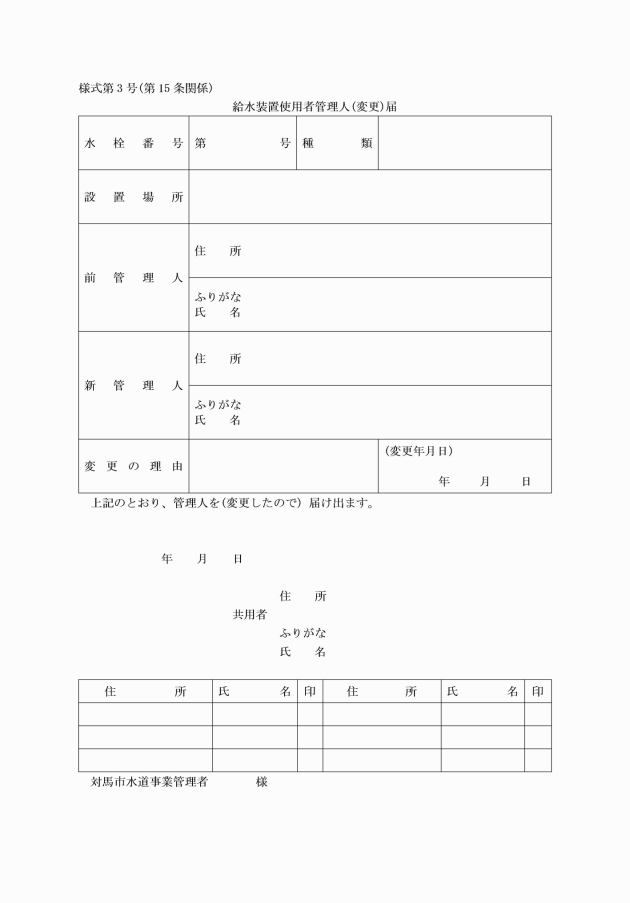

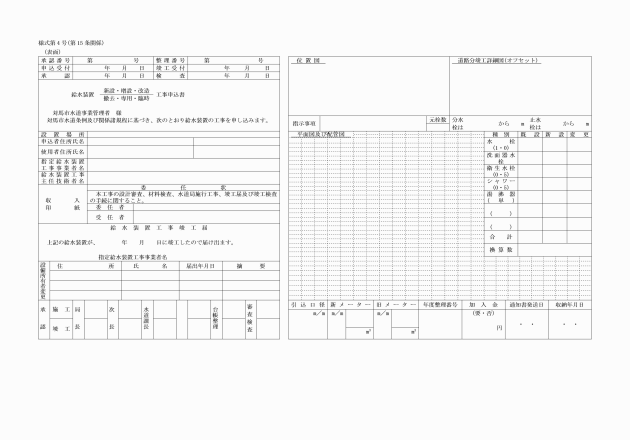

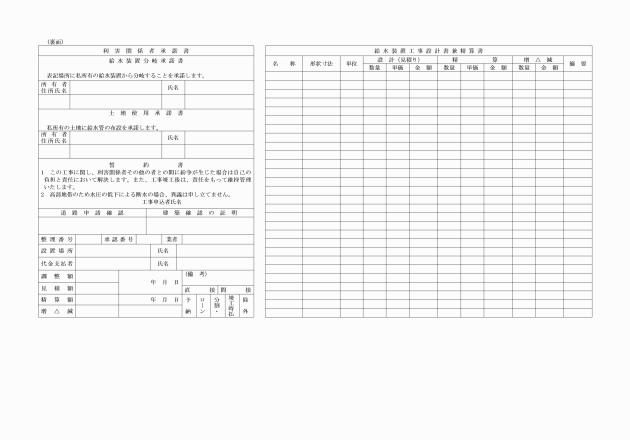

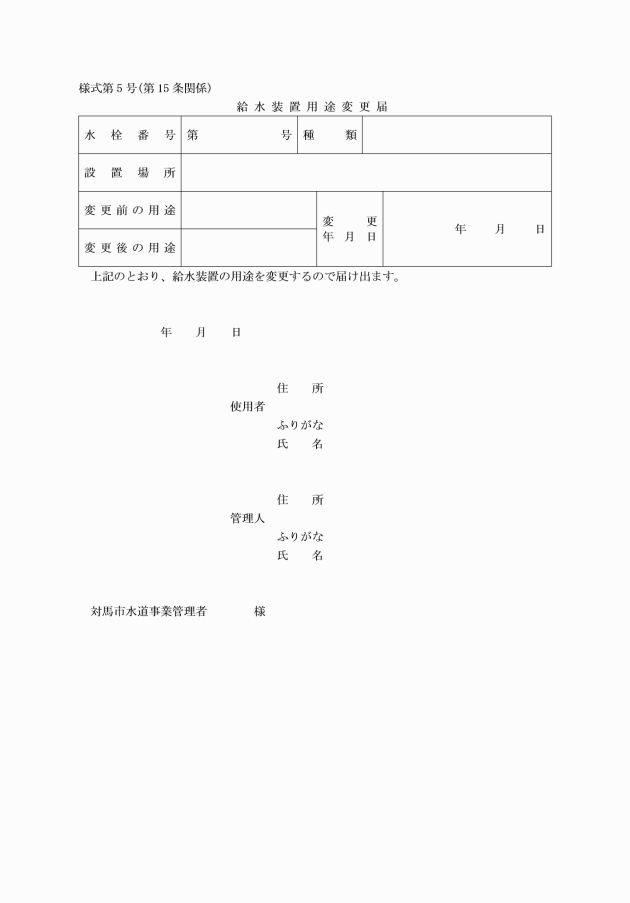

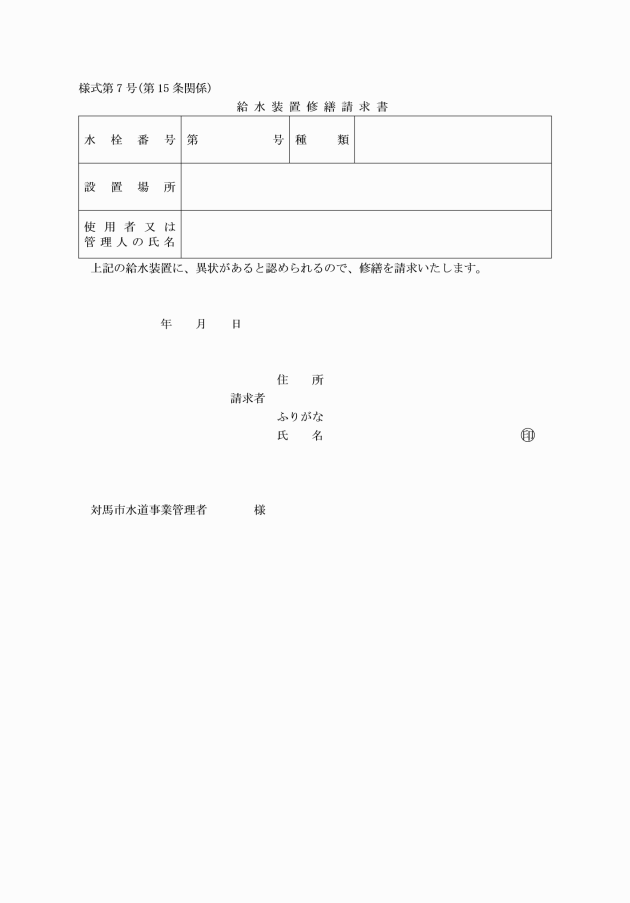

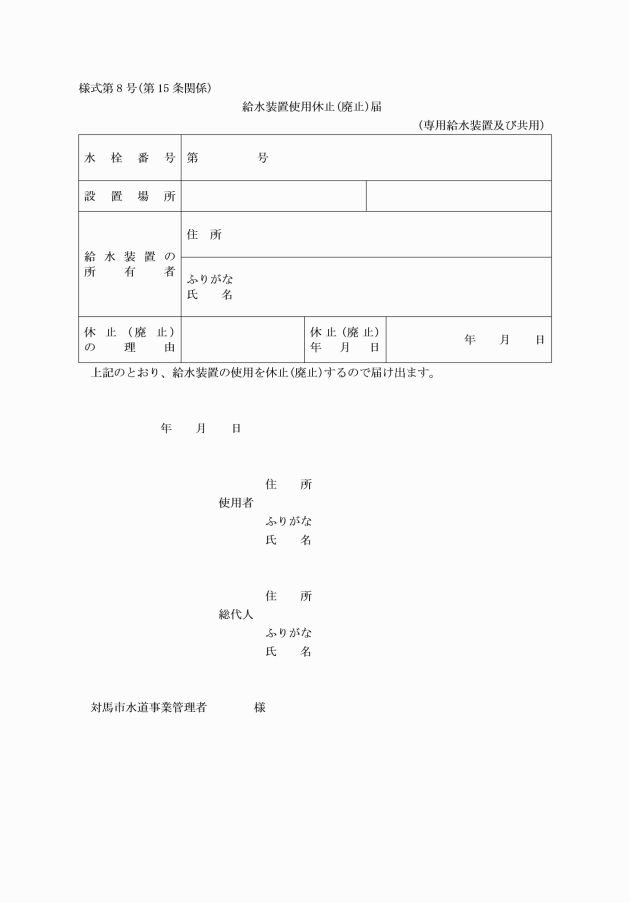

(諸様式)

第15条 条例及びこの規程の規定による諸様式は、次のとおりとする。

(1) 給水装置所有権(取得・異動)届(様式第1号)

(2) 給水装置所有者代理人(変更)届(様式第2号)

(3) 給水装置使用者管理人(変更)届(様式第3号)

(4) 給水装置/新設・増設・改造/撤去・専用・臨時/工事申込書(様式第4号)

(5) 給水装置用途変更届(様式第5号)

(6) 私設消火栓使用届(様式第6号)

(7) 給水装置修繕請求書(様式第7号)

(8) 給水装置使用休止(廃止)届(様式第8号)

(9) 水道使用水量のお知らせ票(様式第9号)(略)

(10) 共同住宅の各戸検針料金徴収取扱申請書(様式第10号)

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式第9号 略